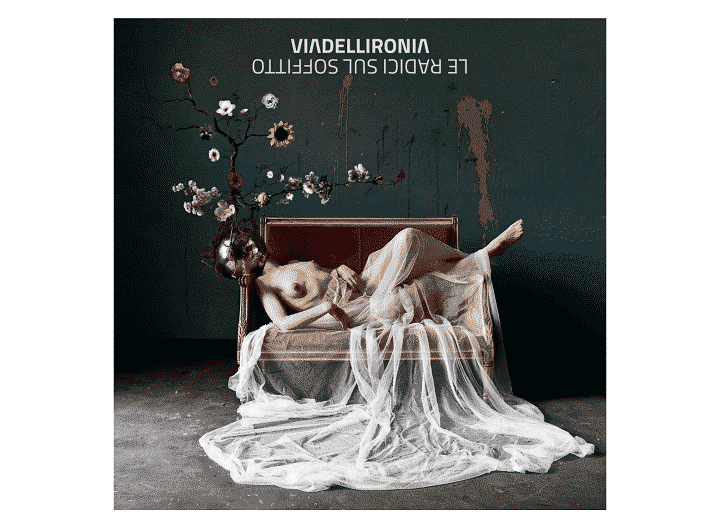

Anticipato dal primo singolo “Ho le febbre” feat Edda, “Le radici sul soffitto” è un album di dieci brani scritti e composti da Maria Mirani, Giada Lembo, Greta Frera e Marialaura Savoldi e prodotti da Cesareo (Elio e le Storie Tese).

L’album è uscito il 20 novembre 2020 per Hukapan.

Le radici sul soffito: i Viadellironia debuttano con un album dalle tinte esistenzialiste

Nelle dieci tracce che compongono “Le radici su soffitto” è costante il leitmotiv del ronzio della morte e, altresì, la conseguente sconfitta di amore. La presenza di un dialogo, che soggiace alla successione veemente di power chords, fin da subito è avvertibile per la presenza di un interlocutore o di una doppia interlocuzione antitetica, da un lato con Eros e dall’altra con Thanatos. La sequenza delle strofe lascia intendere fin dal principio una schizofrenia a livello testuale che contorna quasi interamente i brani e che si rende evidente nella sonorità martellante Indie rock, con chiare reminiscenze post grunge e alternative fine anni ’90, sfumata da una patina di suoni lievemente acid rock .

Se da un lato i testi, composti dalla cantante / chitarrista Maria Mirani, sembrano capitombolare in una dimensione lisergica dalla quale si respira l’aria del mito, puntellata in modo irregolare da chiari riferimenti letterari; dall’altro lato, il mondo fosco che si scopre man mano è un continuo conflitto interiore che narra la realtà a suon di metafore e ha le sue fondamenta terrestri e materiali in una annichilente realtà urbana e il suo molle mondo iperuranico galleggiante nei ricordi, nella volontà di una rivalsa, tra vane speranze, promesse non mantenute, sogni di gloria. Ciò testimonia il classico scarto, oggi più che mai dilatato, tra l’apparenza e l’essere che sconfina nei perfidi ingranaggi di un conformismo oliati per la società dei consumi che divora l’esistenza e la sputa preconfezionata in modelli preimpostati.

L’album nella sua totalità suggella la presa d’atto di una morte che incombe, annichilisce e allo stesso tempo crea. Dal momento che il suo alito lambisce una esistenza in bilico tra i declivi di un dirupo che affaccia sul nulla, sul vuoto, è questa stessa struttura, contraria alla pulsione vitale (in un binomio contraddittorio, ma per questo di elementi dipendenti l’uno dall’altro) che getta delle radici che si ramificano in modo inverso per poter ricreare una realtà diversa, che parta da punti di vista opposti e contrari all’ordine costituito. “Le radici sul soffitto” è la sublimazione metaforica che ci apre un varco su un tentativo di ricostruzioni permanenti su macerie quotidiane su cui l’artista raccoglie la vita a brandelli e cerca di amalgamarla. Chiaramente è l’espressione di un disagio che, volendo marcarlo a sentimenti chiavi esistenziali, è spalmato in tutti i dieci pezzi, non facendosi mancare nulla: la noia, la prigione, la tortura, l’illusione.

Da quest’ultima l’album prende le mosse già mettendo le cose in chiaro dal titolo enigmatico di “Bernhardt“. Il riferimento è alla divina Sarah Bernhardt, una delle più grandi attrici italiane. Ovviamente, il riferimento è utilizzato in modo magistrale, e del tutto poco convenzionale, volendo marcare le aspettative mancate, i sogni che inesorabilmente si scontrano con la durezza della realtà. “La Bernhardt nei panni della Tosca” è la frase emblematica che evidenzia le diverse maschere che in una società fallace sono destinate a sciogliersi come cera al sole. La merda e la mosca possono esemplificare una mancata identificazione: una mosca che veglia sulla merda a testimoniare il ridimensionamento egoistico.

La title track “Le radici sul soffitto” è la seconda traccia e ne continua la parabola triste con i reiterati accostamenti ad una condizione malaticcia che è evidente nei richiami alla stanze d’ospedali; così come “Ho la febbre” dove appare una immobilità dell’artista nei confronti di un mondo cieco, da vedere volutamente con distacco da una finestra, abbandonata da un interlocutore che pare essere l’amore, come prosopopea della vitalità.

Ma la vera summa dell’opera si rispecchia nel brano “L’architetto“. Qui compare la figura di un architetto, che allude alla creazione di un proprio mondo, di uno stile di vita fatto a misura dell’artista. Evidente il desiderio di realizzarsi non attraverso una società che promette inganni, ma con la lente della solitudine, a rischiarire perfino quella morte incombente che è “culla e che non sia questa prigione, costruita sopra il nulla, senza legge o inquisizione, eppure la più sicura, la più forte, la struttura della morte“.

Si può osare nel dire, se non si peccasse di troppo ardimento, che questo album ricorda vagamente come tematiche un certo tono esistenzialistico, un’opera di un neoesistenzialismo e che, piacerebbe sperare, possa far parte di una fase reazionaria in ambito musicale contro al nulla assoluto del panorama italiano odierno.