La concezione della magia nella storia: un’analisi socio-storica

Il ruolo della magia nei periodi di crisi sociale

Numerosi studi di storia sociale hanno evidenziato come nei periodi di profonda crisi la magia e l’astrologia diventino estremamente importanti. Questo accade perché le crisi sistemiche scatenano nei singoli un’ansia che mina ogni certezza. Quando gli individui perdono i loro punti di riferimento razionali, perdono anche la fiducia nella capacità di gestire le difficoltà con strategie logiche. La magia e l’astrologia diventano allora strumenti per tentare di riprendere il controllo degli eventi. Un esempio storico è la crisi del III secolo d.C. nell’Impero Romano: il collasso economico, politico e morale, unito alla crisi della religione politeista, creò un clima di incertezza in cui moltissime persone si rivolsero alla magia per controllare un presente angosciante e all’astrologia per conoscere un futuro imprevedibile. In sintesi, quando le battaglie sociali diventano spietate, la magia acquisisce potere e consenso, poiché nessuno può permettersi di perdere nella guerra di tutti contro tutti.

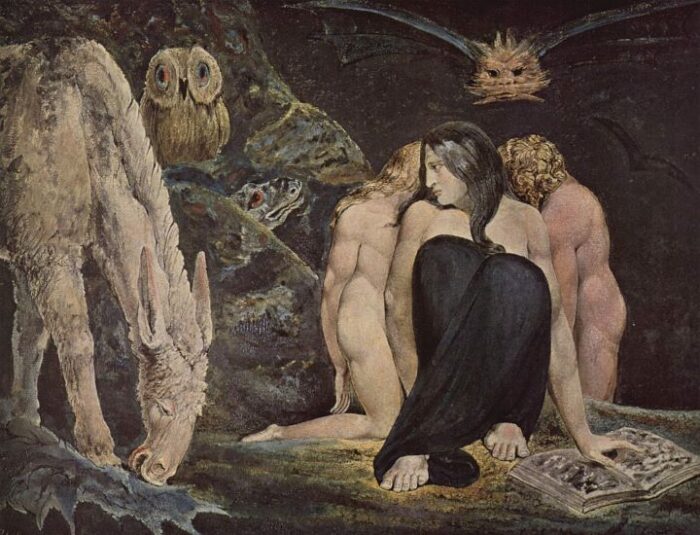

La concezione della magia nel Medioevo: un’arte demoniaca

La concezione della magia è uno degli oggetti di studio più interessanti della storia sociale, poiché varia radicalmente a seconda dell’epoca. Nel contesto del Medioevo, le arti magiche erano considerate una disciplina la cui fonte di potere risiedeva nel diavolo. Agostino d’Ippona, in particolare, condannava duramente la magia e la teurgia, considerandole idolatria. Egli sosteneva che i demoni ingannassero gli uomini, usando la magia come linguaggio per allontanarli da Dio. Le autorità ecclesiastiche, estremamente preoccupate, scatenarono la tristemente nota caccia alle streghe. Questo fenomeno, alimentato dalla misoginia predominante, vedeva la donna come particolarmente esposta alle tentazioni demoniache, definendola “Ianua peccatorum” (porta del peccato).

La concezione della magia nel Rinascimento: una filosofia naturale

Durante il Rinascimento nacque una concezione della magia non solo diversa, ma addirittura antitetica a quella medievale. La magia venne considerata da molti intellettuali di spicco, come Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, la forma più elevata di filosofia. La magia naturale fu esaltata come una nobile arte, derivante da un’antica sapienza da riscoprire. Ma perché questa rivalutazione? Sostanzialmente, perché l’uomo rinascimentale credeva che la magia offrisse la possibilità di agire sulla natura e di porsi al centro dell’universo. A differenza del teocentrismo medievale, nel Rinascimento si affermò una concezione antropocentrica, basata sull’idea ermetica e neoplatonica che l’uomo fosse un microcosmo, un piccolo mondo che rifletteva in sé le caratteristiche del macrocosmo, l’universo. Il mago-filosofo diventava così l’interprete e l’operatore dell’armonia cosmica.

La concezione della magia nell’Illuminismo: la condanna della ragione

Con il Settecento, l’Illuminismo segnò un’altra rivoluzione, attaccando la magia in modo radicale. Per i philosophes, le arti magiche erano una pericolosa superstizione, priva di basi scientifiche e un ostacolo al progresso. La magia rafforzava l’oscurantismo da cui l’umanità doveva liberarsi attraverso il lume della Ragione. L’esaltazione della “Dea della Ragione” rappresentava l’unica via per un progresso illimitato. Opere come l’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert avevano proprio lo scopo di smantellare queste credenze irrazionali attraverso la conoscenza.

La concezione della magia nel Romanticismo: il ritorno del mistero e del soprannaturale

Il razionalismo illuminista entrò in crisi nell’Ottocento, lasciando spazio al Romanticismo. I romantici sostenevano che il sentimento dovesse prevalere sulla ragione. In questa nuova visione, la magia trovò una nuova dimensione, più vicina alla sfera emotiva. Il Romanticismo, specialmente nelle sue correnti tedesca e inglese, era affascinato dal mistero, dal soprannaturale e dal paranormale. È importante sottolineare che nel Romanticismo inglese e tedesco c’era un forte interesse per il gotico; opere come il Faust di Goethe o il Frankenstein di Mary Shelley vedono protagonisti che sfidano i limiti della natura attraverso conoscenze proibite. Il titanismo romantico era perfettamente compatibile con la figura dell’uomo magico. Di conseguenza, nel corso dell’Ottocento si sviluppò un fiorente esoterismo, con la nascita di movimenti come lo Spiritismo e la Teosofia, che affondavano le loro radici in questo rinnovato interesse per l’occulto.

La ciclicità della magia: una costante nella storia umana

In conclusione, la concezione della magia nella storia non è lineare, ma ciclica. La sua percezione oscilla tra la condanna come superstizione demoniaca e l’esaltazione come forma di sapienza superiore. Questi cambiamenti riflettono le ansie, le speranze e i paradigmi culturali di ogni epoca. Che sia vista come un’arte diabolica, una filosofia naturale, un’irrazionale superstizione o una via d’accesso al mistero, la magia rimane uno specchio potente attraverso cui osservare come l’umanità ha cercato di dare un senso al mondo e di esercitare un controllo sul proprio destino.

Prof. Giovanni Pellegrino