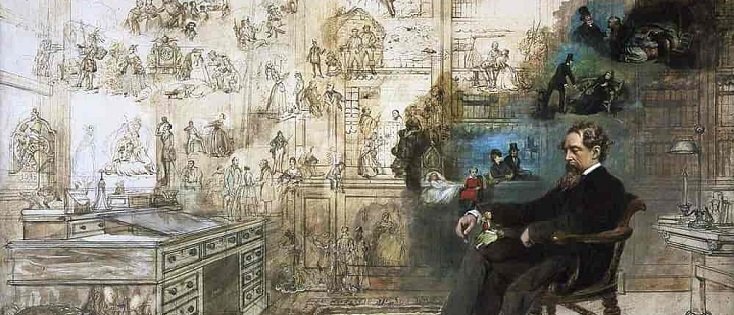

Charles Dickens e i fantasmi del Natale, quando il sovrannaturale e il realismo si incontrano nella Londra dell’Età vittoriana

Il Canto di Natale di Charles Dickens è uno dei romanzi divenuti parte della tradizione natalizia nella cultura popolare odierna, prima un classico letterario dei paesi anglosassoni e, solo in seguito, diffusosi in tutti i paesi occidentali. La storia di Ebenezer Scrooge, l’anziano ricco ma avaro che detesta il Natale, è conosciuta anche grazie ai numerosi adattamenti cinematografici o televisivi, come quello realizzato dalla Disney nel 1983 oppure quello diretto da Robert Zemeckis nel 2010 con Jim Carrey nei panni del protagonista.

Oggigiorno, nelle librerie di tutta Italia, è possibile acquistare volumi contenenti più racconti natalizi con presenze spettrali, tra cui Natale con i fantasmi, curato da Simona Fefè (edito da Neri Pozza), oppure Il grande libri dei fantasmi di Natale della serie Oscar Draghi della Mondadori. L’autore di Oliver Twist condivide un posto in questi volumi con altri scrittori otto-novecenteschi come James Matthew Barrie, James Joyce, H. P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle e con autrici recenti, come Jess Kid, Natasha Pulley ed Elizabeth McNeal, affascinate dalla Londra cupa e gotica dell’Ottocento. Perché il Natale dell’Età vittoriana è associato ad una dimensione onirico-sovrannaturale?

Indice dei contenuti

Confronto tra correnti letterarie nell’Ottocento

| Corrente Letteraria | Caratteristiche principali | Autori rappresentativi |

|---|---|---|

| Realismo / Naturalismo | Descrizione oggettiva della realtà sociale, borghese o umile. | Dickens, Flaubert, Zola, Verga |

| Decadentismo / Gotico | Crisi dell’io, fascino per il mistero, il sovrannaturale e l’esotico. | Wilde, Stocker, D’Annunzio, Pascoli |

Charles Dickens e il contesto storico, le due facce della Londra dell’Età vittoriana

Charles Dickens nacque nel 1812 e morì nel 1870. L’età adulta del celebre scrittore e giornalista coincise con il massimo splendore dell’Età vittoriana, ossia quando l’Inghilterra e il suo impero coloniale furono governati dalla regina Vittoria e dal marito Albert. La monarca promosse un rinnovamento politico-sociale grazie all’alternanza tra Conservatori e Progressisti, tutto ciò permise alle isole britanniche di non conoscere i moti del 1848 e la diffusione del marxismo tra gli operai. In Inghilterra c’era un maggior interesse per le scoperte scientifiche grazie a diverse accademie che promuovevano la ricerca attraverso i finanziamenti di aristocratici; infatti, in quegli anni Charles Darwin scrisse i suoi saggi sull’evoluzione della vita e dell’umanità dalle scimmie. L’impero britannico si era esteso su tutti i continenti del globo (ma la massima espansione fu raggiunta solo negli anni Venti del Novecento) e si era affermato come l’unica potenza economica e politica.

Nonostante questo clima di fiducia nel progresso scientifico-tecnologico, la società soffriva di diversi problemi. Le rivoluzioni industriali (la prima a metà Settecento e la seconda nel corso dell’Ottocento) avevano cambiato il volto della Gran Bretagna, come afferma il docente universitario Francesco Barbagallo nel suo volume Storia contemporanea: la campagna inglese si stava spopolando a favore delle nascenti città industriali. I contadini abbandonarono la loro occupazione per diventare operai o minatori. In particolar modo, la capitale di questo impero, Londra, era una città fuligginosa che conobbe un notevole incremento della popolazione. Anche le donne e i bambini lavoravano nelle fabbriche, in quanto considerati manodopera meno costosa rispetto agli uomini; ma, proprio come essi, erano costretti a vivere in quartieri malfamati in pessime condizioni igieniche.

Nicola Gardini, in una voce dell’Enciclopedia Treccani dedicata a Charles Dickens, descrive l’influenza di questo paesaggio urbano nelle sue opere. Lo studioso menziona un «espressionismo fuligginoso e acido dei paesaggi urbani», l’ideazione di personaggi con nomi proverbialmente buffi e astrusi, una babele di voci che si mescola tra le pagine; il tutto per far emergere un’immagine di alienazione di questi protagonisti, spesso vittime della sfortuna.

La letteratura europea dell’Ottocento: tra realismo-naturalismo e decadentismo

Charles Dickens appartiene al filone letterario del realismo ottocentesco, quello che include autori di realtà diverse, come i francesi Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Émile Zola e i Fratelli Goncourt, oppure gli italiani Giovanni Verga, Federico Capuana, Federico De Roberto nei primi anni e (vicina a tale corrente, in quanto giornalista) anche Matilde Serao. In realtà, come afferma lo studioso e critico letterario Romano Luperini nel quinto volume de’ Il piacere del testo, il realismo-naturalismo-verismo era contemporaneo alla corrente del decadentismo.

Da un lato c’era una lettura che cercava di raccontare la vita dei ceti borghesi (tipo Flaubert) oppure gli umili (come nel caso di Verga) riproducendo tali episodi come immagini fotografiche. Invece, dall’altra parte c’era una letteratura diversa, che metteva in crisi il proprio-io con il resto della società (Giovanni Pascoli con il mito del fanciullino) o cercava di elevarlo al di sopra della mediocrità borghese (il superuomo di Gabriele D’Annunzio), oppure di evocare mondi lontani o esotici, come Henryk Sienkiewicz con il romanzo Quo Vadis? (ambientato nella Roma di Nerone) e Oscar Wilde con il dramma teatrale Salomé.

Le due correnti di pensiero non erano divise in modo netto; in realtà, emergerebbero dei punti di contatto tra scrittori naturalisti-realisti a quelli decadentisti. Per esempio, Flaubert scrisse romanzi naturalisti come Madame Bovary e L’educazione sentimentale, ma non disdegnò opere “romantiche” ambientate nel passato come Salammbô (durante la Prima guerra punica) e Le tentazioni di Sant’Antonio (nel deserto egizio dell’Età tardoantica).

Il fascino lugubre della Londra vittoriana, dal Dracula di Stocker ai fantasmi del Natale

La Londra vittoriana, con le case fuligginose, i vecchi manieri, un cielo grigio a causa dello smog prodotto dalle fabbriche, ubriaconi che barcollano mentre vagano per le strade notturne, prostitute che si appoggiano ai muri, rappresentano lo scenario perfetto per un racconto gotico piuttosto che per un romanzo di Charles Dickens. Infatti, nonostante il progresso scientifico-tecnologico e l’utopia di poter aiutare la società a migliorare, c’era pur sempre un certo fascino per il misterioso o il sovrannaturale.

D’altronde, lo scrittore Bram Stocker pubblicò Dracula nel 1897, quasi dieci anni dopo le funeste uccisioni di Jack lo Squartatore e pochi anni prima dell’arrivo del Novecento. Il vampiro diventa il simbolo del nostro irrazionale, che riesce a nascondersi tra gli oggetti della modernità e della scienza, come afferma Francesco Orlando nella sua opera critica Gli oggetti desueti della letteratura. Lo stesso avviene per i tre fantasmi natalizi che tormentano Scrooge durante la notte della Vigilia di Natale, affinché si penta delle sue azioni e dei suoi pensieri. Insomma, nonostante la tradizionale separazione tra naturalismo-realismo e decadentismo, che si impara a scuola, esistevano diversi punti di contatto tra le due correnti letterarie, come nel caso di Charles Dickens.

Fonte immagine di copertina: Store norske leksikon

Articolo aggiornato il: 05 Gennaio 2026