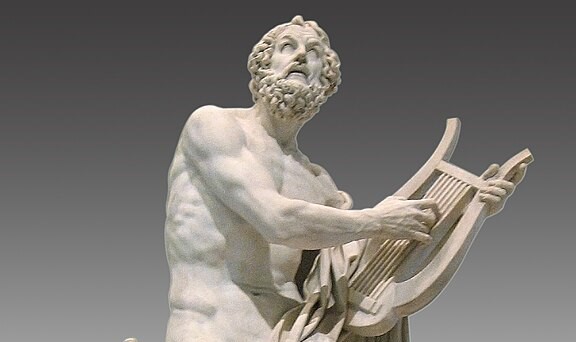

Guerra, onore, astuzia, il ritorno a casa: temi universali che hanno plasmato la cultura occidentale. Alle loro origini troviamo due poemi epici immortali, l’Iliade e l’Odissea, e un nome avvolto nel mistero: Omero. Considerato dagli antichi greci il poeta per eccellenza, la sua fama è tanto grande quanto incerta è la sua identità. La sua figura è al centro di un dibattito secolare che ancora oggi affascina gli studiosi.

Indice dei contenuti

Chi era Omero? La biografia tra storia e leggenda

L’etimologia stessa del nome Omero (in greco Homēros) è un enigma. Le fonti antiche propongono diverse interpretazioni, ma la più celebre lo associa all’espressione ὁ μὴ ὁρῶν (ho mē horōn), ovvero “colui che non vede”. La tradizione, infatti, vuole che Omero fosse cieco, una condizione che nell’antichità non era una disabilità, ma un simbolo di visione interiore, la capacità di “vedere” il mondo del mito. Le fonti antiche sono discordanti anche sulla sua città natale: le candidate più accreditate sono Smirne e Chio. La sua collocazione storica è convenzionalmente fissata attorno all’VIII secolo a.C.

La questione omerica: Omero è mai esistito?

Il dubbio più grande su Omero riguarda la sua stessa esistenza. Questo dibattito, noto come questione omerica, anima da secoli la filologia classica e può essere riassunto in tre domande fondamentali:

- Omero è realmente esistito?

- È l’autore di entrambi i poemi, Iliade e Odissea?

- Come sono nate e come sono state trasmesse opere così complesse in un’epoca prevalentemente orale?

Da queste domande sono nate due correnti di pensiero principali: gli Analisti e gli Unitari.

Le teorie a confronto: Analisti contro Unitari

| Teoria Analitica | Teoria unitaria |

|---|---|

| Idea di base: l’Iliade e l’Odissea non sono opera di un singolo poeta, ma il risultato dell’unione di canti epici più brevi, composti da autori diversi in epoche diverse. | Idea di base: entrambi i poemi, pur basandosi su una lunga tradizione orale, possiedono una coerenza strutturale, psicologica e stilistica tale da essere attribuiti a un unico, geniale poeta. |

| Prove a favore: incongruenze narrative (personaggi che muoiono e ricompaiono), differenze stilistiche tra le varie sezioni, coesistenza di elementi di epoche diverse (es: armi in bronzo e in ferro). | Prove a favore: la complessità della trama (specialmente nell’Odissea), la coerenza psicologica dei personaggi principali, il ricorrere di temi e uno stile complessivamente omogeneo. |

| Principali esponenti: François Hédelin, Giambattista Vico, Friedrich August Wolf. | Principali esponenti: la critica antica e, in epoca moderna, gli studiosi che seguono la “teoria orale”. |

La svolta nel dibattito è arrivata nel XX secolo con gli studi di Milman Parry. Analizzando gli epiteti formulari (“Achille piè veloce”, “Atena dagli occhi azzurri”), Parry dimostrò che non erano abbellimenti, ma strumenti mnemonici essenziali per il cantore orale, che permettevano di comporre poemi lunghissimi in tempo reale. Questa “tecnica formulare” ha dato nuovo vigore alla teoria unitaria, suggerendo che un singolo, geniale poeta, maestro della tradizione orale, abbia dato una forma monumentale a quel materiale.

Un solo Omero per Iliade e Odissea?

Anche tra gli Unitari, esiste un dibattito sulla paternità di entrambi i poemi. Già nell’antichità, i critici “separatisti” (chorizontes) notavano profonde differenze tra le due opere.

| Iliade | Odissea |

|---|---|

| Mondo rappresentato: aristocratico, guerriero, tragico. Dominato dai valori dell’onore e della forza. | Mondo rappresentato: più borghese, avventuroso, romanzesco. Dominato dai valori dell’astuzia e della famiglia. |

| Concezione del divino: gli dèi sono capricciosi, partecipano attivamente e spesso immoralmente alle vicende umane. | Concezione del divino: gli dèi sono più distaccati, garanti di una giustizia superiore. |

| Stile: lineare, monumentale, drammatico. | Stile: complesso, con flashback (analessi), più vario e narrativo. |

Cosa crediamo oggi e perché Omero è fondamentale

Oggi, la maggior parte degli studiosi propende per una visione di sintesi. Si ipotizza l’esistenza di un poeta eccezionale (o forse due, uno per l’Iliade e uno per l’Odissea in una fase più matura o un suo discepolo) che, nell’VIII secolo a.C., ha raccolto e rielaborato secoli di tradizione orale, creando le opere monumentali che conosciamo. Omero, quindi, non è tanto una figura storica definita quanto il nome che diamo a questa forza creativa. La sua importanza è immensa: ha posto le fondamenta della letteratura occidentale, ha definito il concetto di eroe e ha creato modelli narrativi che continuano a influenzarci. Che sia esistito o meno, Omero è il padre della nostra cultura, e la sua voce continua a echeggiare attraverso i millenni.

Fonte immagine: Wikipedia

Data di aggiornamento: 21 agosto 2025

molto interessante e ben scritto

Lettura scorrevole e piacevole

Questo è un articolo che fa bene non solo agli occhi ma anche al cuore…. Semplicemente stupendo!

Grazie! C’è sempre da scoprire cose nuove