Sin dall’antichità, l’uomo è sempre stato spinto dalla conoscenza alle esplorazioni di nuovi mondi come quello dell’Africa medievale. Con il continuo flusso di individui è stata data vita alla pratica dell’esplorazione territoriale e marittima. Oltre a segnare un passo significativo per l’uomo, le esplorazioni sono divenute un registro di comunità e paesaggi, contribuendo al processo di mappatura e alla conoscenza dell’evoluzione storica.

Indice dei contenuti

I grandi esploratori dell’Africa medievale

| Esploratore | Periodo | Area esplorata e contributo |

|---|---|---|

| Ibn Battuta (Marocco) | XIV secolo | Viaggiò in Nord Africa, Sahel (Impero del Mali) e costa swahili, documentando culture e commerci nella sua opera *Rihla*. |

| Zheng He (Cina) | Inizio XV secolo | Guidò sette spedizioni navali nell’Oceano Indiano, raggiungendo il Corno d’Africa e la costa swahili (es. Mogadiscio, Malindi). |

| Leo Africanus (Granada/Marocco) | Inizio XVI secolo | Viaggiò attraverso il Sahara fino all’Impero Songhai. La sua “Descrittione dell’Africa” fu una fonte cruciale per gli europei. |

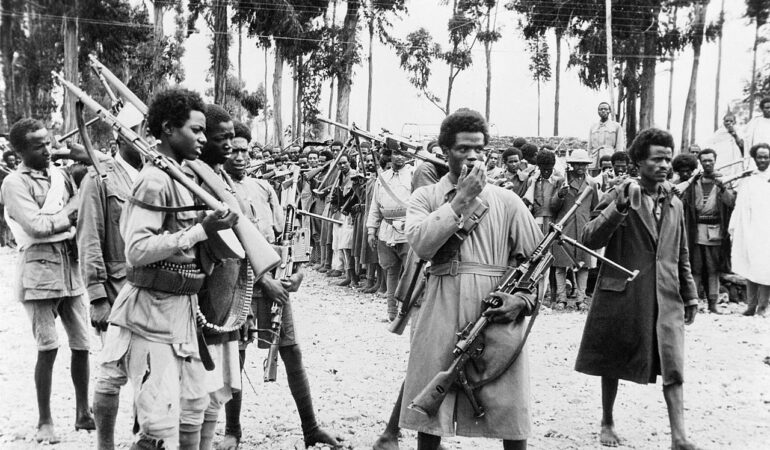

I grandi esploratori non europei dell’Africa medievale

Durante il periodo medievale, con l’aumento del commercio intercontinentale, troviamo diversi riferimenti storici. Il primo è la geografia araba. Un riferimento storico va attribuito a Ibn Battuta: viaggiatore e storico giurista marocchino, che fece della sua vita un itinerario. Egli narra del viaggio lungo l’Africa del Nord e subsahariana, partendo da Tangeri e descrivendo sultani e imperi.

Un secondo esempio viene dall’ammiraglio cinese Zheng He, noto per la costruzione di flotte mercantili imperiali. Zheng He guidò la flotta che attraversò l’Oceano Indiano, concentrandosi sul Corno d’Africa. Fu uno degli ultimi viaggi che pose fine alla sua vita, diretto verso Calcutta.

Le rotte trans-sahariane e i grandi imperi africani

Le esplorazioni dell’Africa medievale si concentravano a Nord, con interesse per le rotte commerciali trans-sahariane, che collegavano l’Africa subsahariana al Mediterraneo. Queste vie carovaniere, percorse da tribù berbere, permisero la fioritura di ricchi imperi come l’Impero del Ghana, l’Impero del Mali (famoso per l’imperatore Mansa Musa e le sue ricchezze d’oro) e l’Impero Songhai. Città come Timbuktu, oggi patrimonio UNESCO, divennero centri vitali per il commercio di oro, sale e schiavi, oltre che importanti poli culturali e accademici.

La mappatura del mondo e l’eredità delle esplorazioni

Il mondo arabo e quello cinese favorirono non soltanto lo scambio mercantile, ma anche la creazione di rotte navigabili e nuovi sentieri, portando a una prima mappatura dei territori conosciuti. Allo stesso tempo, in Europa, opere come il Milione di Marco Polo fungevano da enciclopedie geografiche, mescolando resoconti di viaggio a impressioni personali.

Iniziando con le esplorazioni medievali, furono lentamente gettate le basi per l’epoca coloniale dei secoli successivi, quando Inghilterra e Francia, con le loro mire espansionistiche, tesero a conquistare i territori africani fino ad instaurare una vera e propria egemonia.

Altre informazioni e curiosità sulle esplorazioni dell’Africa medievale

Perché l’Africa medievale era così importante per il commercio?

L’Africa occidentale medievale era la principale fonte mondiale di oro. I grandi imperi come quello del Mali controllavano le miniere e le rotte carovaniere che trasportavano l’oro verso il Nord Africa e l’Europa. Oltre all’oro, l’Africa forniva altre merci preziose come il sale (essenziale per la conservazione dei cibi), l’avorio, le spezie e, purtroppo, gli schiavi.

Chi era Ibn Battuta?

Ibn Battuta (1304-1369) è stato uno dei più grandi viaggiatori della storia. Partito da Tangeri, in Marocco, per il pellegrinaggio alla Mecca (Hajj), continuò a viaggiare per quasi 30 anni, coprendo circa 120.000 km. Visitò gran parte del mondo islamico, inclusi il Nord Africa, il Medio Oriente, l’India, la Cina e l’Impero del Mali. I suoi resoconti, raccolti nell’opera *Rihla* (“Il Viaggio”), sono una fonte inestimabile di informazioni sulle società e le culture del XIV secolo.

Gli europei esplorarono l’Africa nel Medioevo?

Le esplorazioni europee dell’Africa nel Medioevo furono molto limitate rispetto a quelle arabe e cinesi. I contatti si concentravano sulle coste del Nord Africa. La vera spinta europea verso l’esplorazione delle coste africane iniziò solo nel XV secolo, con i navigatori portoghesi come Enrico il Navigatore, che cercavano una nuova via per le Indie e diedero inizio all’Età delle Scoperte.

Fonte immagini: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 30/08/2025