La scuola cinica è una corrente filosofica fondata ad Atene da Antistene, allievo di Socrate, tra il V e il IV secolo a.C. Sebbene Antistene ne sia l’iniziatore, la sua massima espressione è incarnata dalla figura radicale di Diogene di Sinope. Il nome della scuola deriva probabilmente dal ginnasio di Cinosarge (“cane agile”) dove Antistene insegnava, un’etimologia che si legò presto allo stile di vita dei suoi seguaci, considerato simile a quello di un cane (kynos in greco): randagio, senza pudore e fedele solo alla natura.

Indice dei contenuti

I principi della filosofia cinica: la virtù come unica via

Lo scopo della vita per i cinici è il raggiungimento della felicità, ottenibile unicamente attraverso la virtù. Per la scuola cinica, la virtù è il solo bene e il vizio è il solo male; tutto il resto, come ricchezze, onori, potere e persino la morte, è considerato indifferente. La virtù si traduce in una forza di carattere che permette di vivere secondo natura, liberandosi da ogni bisogno superfluo e convenzione sociale. In questa anarchia sociale, l’unica legge valida è quella naturale, secondo cui tutti gli uomini sono uguali e fratelli.

| Principio chiave del cinismo | Significato pratico nello stile di vita |

|---|---|

| Autarkeia (autosufficienza) | Ridurre i bisogni al minimo indispensabile, rifiutando ogni bene materiale non necessario per non dipendere da nulla e da nessuno. |

| Anaideia (provocazione) | Vivere senza vergogna, compiendo in pubblico atti considerati privati (mangiare, dormire, ecc.) per dimostrare l’assurdità delle convenzioni sociali. |

| Parresia (libertà di parola) | Dire la verità in modo schietto e senza timore, anche a costo di offendere i potenti e criticare apertamente la società. |

Diogene di Sinope: il cinico per eccellenza

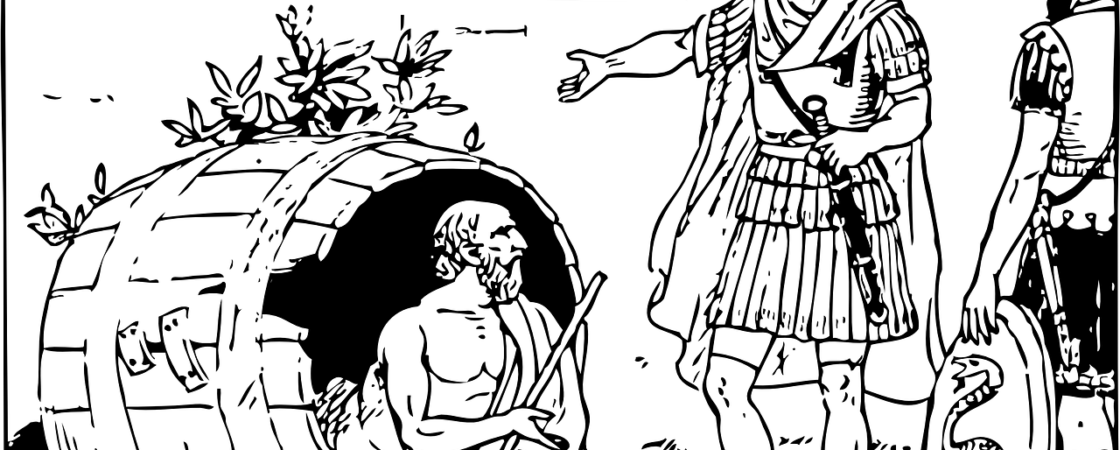

Diogene è il filosofo che ha incarnato il cinismo nella sua forma più radicale. Portando agli estremi gli insegnamenti di Antistene, condusse una vita al limite della provocazione. La leggenda narra che vivesse in una botte a Corinto, rifiutando ogni possesso. Si dice che, dopo aver visto un bambino bere dall’incavo delle mani, gettò via anche la sua ciotola, l’ultimo oggetto che possedeva. Attraverso i suoi comportamenti scandalosi, Diogene voleva dimostrare l’inutilità e l’ipocrisia delle convenzioni umane, che a suo dire ostacolano la felicità impedendo la soddisfazione dei bisogni naturali. Per Diogene, la natura non prescrive un tempo o un luogo per mangiare o dormire, e il saggio deve essere libero di seguirla.

L’incontro con Alessandro Magno: un aneddoto esemplare

Un episodio leggendario della vita del filosofo è il suo incontro con Alessandro Magno. Si narra che il condottiero, incuriosito dalla fama del filosofo, si recò a Corinto per conoscerlo. Trovò Diogene fuori dalla sua botte, intento a prendere il sole, e gli chiese se avesse bisogno di qualcosa. La risposta del filosofo è l’emblema della sua filosofia: “Spostati, mi fai ombra”. L’uomo più potente del mondo non poteva dargli nulla che lui già non avesse. Impressionato da tale autosufficienza, si dice che Alessandro abbia commentato: “Se non fossi Alessandro, vorrei essere Diogene”. La biografia e gli aneddoti sono approfonditi in fonti autorevoli come l’enciclopedia Treccani.

L’eredità del cinismo

L’influenza del cinismo si estese ben oltre l’antichità, ispirando correnti come lo stoicismo. Alcuni studiosi del Gesù storico hanno anche ipotizzato che il contatto con gli ideali ellenistici, diffusi in Galilea, possa spiegare alcuni punti di contatto tra il primo cristianesimo e il cinismo: l’enfasi sulla povertà, l’austerità e un certo distacco dalle gerarchie sociali e religiose. Questa rimane un’ipotesi accademica, ma testimonia la forza duratura di una filosofia basata sulla libertà interiore e sul rifiuto del superfluo.

Fonte immagine: pixabay

Articolo aggiornato il: 27/09/2025