Dal samurai al salaryman giapponese, una visione del passaggio letterario che è avvenuto tra queste due figure calate appieno nella società giapponese.

Sono diversi i periodi storici del Giappone che hanno avuto come personaggio letterario principale la figura del samurai. Ad oggi, però, seppur considerata come una figura che ha grande valore storico, il ruolo letterario è passato nelle mani del salaryman, cioè dell’uomo che mira al successo e alla scalata sociale.

Indice dei contenuti

Come è avvenuta la transizione dal personaggio del samurai al salaryman giapponese?

La prima apparizione nella letteratura giapponese della figura del samurai appartiene al Kokinshu, Raccolta di poesie giapponesi antiche e moderne, che risale al X secolo. La parola samurai indicava originariamente “coloro che servono la nobiltà”, poi il termine dal periodo Heian (794-1185) ha avuto varie evoluzioni: prima saburapi, poi saburai, fino al moderno samurai. Altro termine importante con cui vengono chiamati i samurai è il termine bushi, entrambi hanno un significato profondo e il guerriero in Giappone era “l’uomo che ha la capacità di mantenere la pace, con la forza militare o letteraria”. Al samurai è infatti dedicato un intero codice d’onore, conosciuto con il nome di Bushidō (la via del guerriero), codice che indicava la retta condotta e lo stile di vita che questi guerrieri dovevano seguire. Fondato su sette princìpi fondamentali: onestà e giustizia (義, gi), eroico coraggio (勇, yū), compassione (仁, jin), gentile cortesia (礼, rei), completa sincerità (誠, makoto), onore (名誉, meiyo) e dovere e lealtà (忠義, chūgi). Tra le opere più famose che vedono il samurai come personaggio principale c’è l’opera letteraria di Yamamoto Tsunetomo denominata Hagakure, All’ombra delle foglie. Un vero e proprio trattato che ha come tema principale la saggezza dei samurai descritta sotto forma di brevi aforismi dai quali emergono i sette princìpi del bushidō. La transizione dal samurai al salaryman avviene in modo graduale, ma una grande spinta fu data dalla riapertura del Giappone all’Occidente. Il periodo in cui avviene è alla fine del periodo Edo – Tokugawa (1603 – 1868). In questa fase la società giapponese, governata da rigide norme e ideali confuciani si basava su un sistema gerarchico suddiviso in quattro livelli (al di sotto dell’imperatore): classe guerriera, contadini, artigiani e mercanti. Il governo Tokugawa aveva riunificato il Paese e quindi furono intraprese delle decisioni politiche volte a mantenere la stabilità e la pace, questo provocò un indebolimento della classe guerriera che occupò sempre di più delle cariche burocratiche e di amministrazione.

Rottura del Sakoku: quanto influisce sul passaggio da samurai a salaryman?

Nel 1853 con l’apparizione delle navi americane guidate dal commodoro Perry, il governo fu costretto a riaprire il proprio paese per il commercio con l’estero, rompendo lo stato di isolazione (Sakoku). Così avvenne, sotto l’epoca denominata Restaurazione Meiji, l’inizio delle decisioni politiche, volte alla modernizzazione e all’industrializzazione e che portarono il paese – in poche decine di anni – a diventare una grande potenza economica e militare.

In campo letterario uno dei testi tradotti più letti in Giappone nel momento della riapertura e dell’incontro con l’Occidente fu Self Help di Samuel Smiles. Quest’ultimo era un politico e il fatto che avesse scritto anche dei romanzi o saggi, dimostrava quanto avere una carriera potesse dare prestigio anche alla letteratura. Si arriva, quindi, con l’opera di modernizzazione del paese, ad una grande mobilità sociale, in cui i contadini e gli agricoltori si spostano dalle campagne per dirigersi alla capitale per trovare un lavoro con condizioni più agiate.

Che fine hanno fatto i veri samurai?

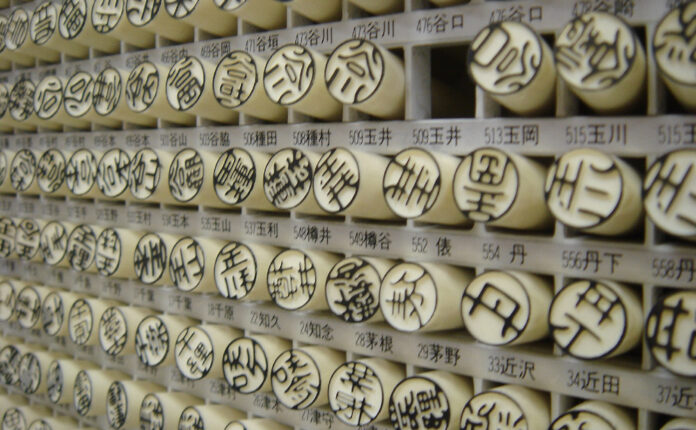

Intanto il ruolo del samurai era stato completamente sostituito da un moderno esercito stile occidentale, con tanto di armi e divisa. Con l’Editto Haitorei del 1876, il governo Meiji proibì di portare le spade in pubblico, privando di fatto i samurai del loro simbolo di status più importante. Molti ex-samurai, dotati di istruzione e disciplina, trovarono una nuova collocazione come ufficiali del nuovo esercito, funzionari governativi, poliziotti o insegnanti. Altri intrapresero la via del commercio, fondando imprese che sarebbero diventate i nuclei dei grandi conglomerati industriali noti come zaibatsu. È in questo momento che si passa dal samurai al salaryman, un impiegato che mira ad avere una condizione sociale ambita e rispettabile, con un reddito fisso. Nasce così la cultura del lavoro, caratterizzata da lunghi orari e rigide gerarchie aziendali. Uno dei libri che tratta della condizione di questi nuovi samurai, dediti alla produzione e all’empowerment economico, è La fabbrica di Hiroko Oyamada. In questo romanzo viene trattato il tema del lavoro in fabbrica, attraverso la voce di tre diversi personaggi che dedicano, come se fosse una sorta di culto, la propria vita al lavoro.

Samurai vs salaryman: un confronto tra due mondi

La transizione da guerriero feudale a impiegato moderno può essere visualizzata attraverso un confronto diretto dei loro valori e ruoli sociali.

| Caratteristica | Samurai vs Salaryman |

|---|---|

| Codice di condotta | Bushidō (via del guerriero) vs Regolamento aziendale e cultura del lavoro |

| Oggetto della lealtà | Daimyō (signore feudale) vs Azienda e superiore gerarchico |

| Strumento primario | Katana (spada) vs Ventiquattrore, computer, biglietti da visita |

| Obiettivo | Onore, difesa del feudo, servizio al signore vs Successo aziendale, avanzamento di carriera, stabilità economica |

| Campo di battaglia | Campo di guerra vs Ufficio, mercato globale, riunioni |

L’eredità del bushido nella cultura aziendale e le sue ombre

Molti dei valori del Bushidō non sono scomparsi, ma si sono trasfigurati nel contesto aziendale. La lealtà assoluta (chūgi) verso il signore feudale è stata reindirizzata verso l’azienda, spesso considerata una “famiglia” che offre impiego a vita in cambio di dedizione totale. L’onore e il dovere si sono trasformati in responsabilità professionale e nel raggiungimento degli obiettivi aziendali a ogni costo. Questa eredità culturale è una delle ragioni per cui il Giappone è noto per la sua etica del lavoro. Questo sistema ha però anche un lato oscuro. La pressione per dimostrare una lealtà incrollabile e una dedizione estrema ha portato a fenomeni preoccupanti come il karōshi (過労死), letteralmente “morte per troppo lavoro”. Come documentato da diverse inchieste internazionali, tra cui quelle della BBC, il karōshi è un problema sociale riconosciuto che lega indissolubilmente l’antica etica del dovere alla moderna cultura della produttività.

Fonte foto: Wikimedia Commons

Fonti e riferimenti

- Yamamoto Tsunetomo, Hagakure. Il codice segreto dei samurai

- Hiroko Oyamada, La fabbrica

- Encyclopedia Britannica, Meiji Restoration

Articolo aggiornato il: 10/09/2025.