Nel Novecento, il paradosso di Russell, ricordato anche come il paradosso del mentitore, ebbe un ruolo fondamentale nello scardinamento dei principi su cui si fondava la filosofia positivista. Per comprenderne le più profonde implicazioni, facciamo un passo indietro. Nella Critica della ragion pura, il filosofo tedesco Immanuel Kant giunge a sostenere che il nostro intelletto non può trascendere il limite dell’esperienza sensibile, nel conoscere la realtà dei fenomeni della natura. Se, infatti, l’indagine metafisica si spingesse al di là del fenomeno, inevitabilmente emergerebbero aspetti disfunzionali del nostro ragionamento, definiti da Kant come antinomie della ragion pura. Per rendere al meglio l’idea di questo cortocircuito razionale, il filosofo introduce nella Dialettica trascendentale un concetto dal sentore metaforico che, al tempo stesso, come la chiave di una serratura sull’uscio di una porta, ci lascia intravedere l’universo parallelo della realtà sovrasensibile. Tale concetto è il mondo inteso come la totalità dei fenomeni della nostra esperienza.

Indice dei contenuti

Quali sono i concetti chiave del paradosso?

| Concetto | Descrizione |

|---|---|

| Antinomia kantiana | Contraddizione generata quando la ragione supera l’esperienza sensibile |

| Classe insiemistica | Categoria che racchiude elementi con proprietà comuni |

| Termine autologico | Parola il cui significato descrive la parola stessa |

| Paradosso del mentitore | Enunciato che se vero risulta falso e viceversa |

Le antinomie di Kant e il concetto di mondo

Si comprende da subito che Kant intende con “mondo” un concetto limite, in quanto astratto dalla nostra comune esperienza: il mondo è una categoria insiemistica o, meglio, un’idea la cui portata estensiva ricomprende al suo interno tutti gli elementi che ne fanno parte, senza però identificarsi con nessuno di essi in particolare. Per esempio, l’idea di albero ci può far pensare sia all’oggetto fisico che comunemente troviamo piantato nei nostri giardini, fatto di un tronco, di radici e di una chioma, così, come anche per astrazione, all’albero di una nave. Pertanto in sintesi, il mondo è una classe di oggetti in cui la totalità dei fenomeni trova rappresentazione. Tale concetto è astratto dalla nostra esperienza e si pone, per Kant, in un territorio inaccessibile al nostro intelletto, il quale pensando, necessariamente si riferisce sempre ad un dato materiale sensibile. Tuttavia, esso è utilizzato nella Critica per evidenziare i paradossi a cui va incontro il nostro pensiero, nel momento in cui cerca, allo stesso modo dell’osservatore nell’Infinito di Leopardi, di scorgere al di là della siepe quell’ultimo orizzonte metafisico che inevitabilmente “il guardo esclude”.

Come accennato in precedenza, Kant definisce tali paralogismi della ragione “antinomie” e ne identifica alcuni nella Dialettica trascendentale. A titolo di esempio, si può dimostrare in modo razionale che il mondo abbia avuto un’origine nello spazio e nel tempo, come sostenuto ad esempio nella teoria del big bang, e al tempo stesso, con altrettanto rigore logico, la sua antitesi concettuale, ossia che il mondo non abbia avuto tale origine in un determinato punto dello spazio e del tempo. Come evidente che fosse, un tale naufragio logico esercitò per molto tempo, nella successiva riflessione filosofica occidentale, un fascino alquanto suggestivo. In particolare, nel Novecento l’idea del concetto-limite ispirò la speculazione teorica di uno dei massimi esponenti della filosofia analitica, il logico Bertrand Russell, che ne diede una feconda applicazione nella sua principale opera: Principia Mathematica.

La teoria delle classi in Bertrand Russell

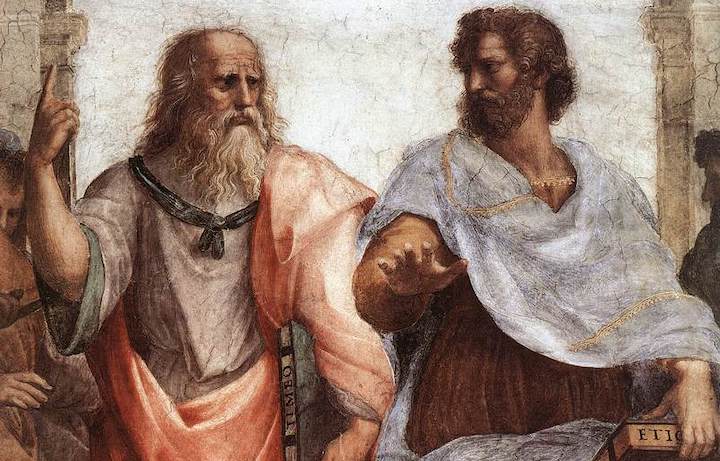

Russell, in una lettera indirizzata a Frege, era convinto di aver sondato un paradosso logico all’interno della allora emergente “teoria del calcolo delle classi”. Al pari del concetto di mondo analizzato in Kant, la classe è una categoria insiemistica che contiene tutti gli elementi che ne fanno parte. In altre parole, la classe “uomini” comprende tutti gli esseri umani: se diciamo “Socrate è un uomo” intendiamo nient’altro dire che Socrate è un elemento della classe “uomini”. Per Bertrand Russell, una classe esprime necessariamente un’estensione, cioè l’insieme di oggetti che sono ricompresi all’interno. Nonostante ciò, è inevitabile pensare che la classe, in quanto concetto, esprima anche un significato intrinseco che risulta proprio e comune a tutti i membri della stessa. Infatti, quando diciamo che “Socrate è uomo”, naturalmente affermiamo anche il fatto che “Socrate ha umanità” e che, cioè, abbia in comune con gli altri membri della classe degli “umani” la proprietà di “essere mortale”.

Dunque, possiamo concludere che una classe sia un concetto costitutivamente ambivalente: da un lato individua per estensione l’insieme puntuale degli elementi che la compongono, mentre dall’altro identifica, dal punto di vista intrinseco, per ciascuno di essi un predicato, ovvero le caratteristiche che sono riconducibili esclusivamente ai suoi membri. Come il concetto di “mondo” preso in considerazione nella filosofia kantiana, la classe è un’idea che denota un insieme di elementi e al tempo stesso rappresenta però un concetto astratto, che non si identifica in particolare con nessuno di essi. Dal mero punto di vista dell’estensione, nulla vieta che anche la classe, intesa come concetto, possa rientrare a sua volta tra i membri che ne fanno parte, quando essa condivida con gli stessi le proprietà comuni che li identificano in modo univoco. A dimostrazione di questo, il termine “corto” può indicare l’insieme-classe degli oggetti che hanno una ridotta lunghezza. Ma, dal punto di vista del suo significato, ha certamente senso chiedersi se per astrazione anche la stessa parola “corto” sia a sua volta un oggetto di ridotta lunghezza. In tal caso, il termine corto, inteso come significato, è un concetto che rientra tra gli elementi della classe che esso identifica. Viceversa, il termine lungo, dal punto di vista del significato che assume il relativo concetto, non può certamente essere un elemento della classe che esso identifica, perché ha ridotta lunghezza. Perciò si può dire, in un linguaggio formale, che il termine corto è autologico, perché il relativo significato si riferisce a se stesso. Mentre il termine lungo è eterologico, in quanto al contrario di corto, il significato assunto dalla stessa parola non può riferirsi anche a se stesso.

Il paradosso del mentitore e l’esempio di Eubulide

Russell riuscì a dimostrare che questa proprietà delle classi, di essere alternativamente autologiche o eterologiche, conduceva ad un sorprendente paralogismo che è conosciuto con l’omonima locuzione di paradosso di Russell. Esso può formularsi in questo modo: “L’insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso.”

Una simile formulazione appare tanto criptica e astrusa quanto illogica e senza alcun significato. Tuttavia, prima di giungere a conclusioni affrettate, l’affermazione di Russell è facilmente dimostrabile con un esempio pratico. Proviamo a fare questo esempio: sull’isola di Creta vi era un abitante di nome Eubulide, che affermava in modo interlocutorio, a chiunque gli avesse chiesto spiegazioni sul significato delle sue parole, la frase laconica “io mento”. Se la frase è vera, allora Eubulide non può essere una persona coerente. Infatti, se sta dicendo la verità, vuol dire che non sta mentendo e quindi, che la frase da lui detta è falsa. Viceversa, se l’affermazione è falsa, ciò significa che effettivamente Eubulide dice qualcosa che è coerente con la realtà dei fatti, e quindi ciò che dice è necessariamente vero. In un caso e nell’altro, bisogna concludere che l’affermazione conduce necessariamente ad un’antinomia, in quanto l’effetto dell’affermazione “io mento” conduce ad una contraddizione in termini tra l’enunciato linguistico e il suo significato effettivo. L’antinomia prodotta conferma il paradosso di Russell nella sua pur criptica e aporetica formulazione linguistica.

In realtà, sulla base dell’esempio offerto, possiamo arguire in generale che l’effetto paradossale di una antinomia sia generato piuttosto dal fatto che siamo abituati a pensare ai fenomeni della realtà secondo categorie dicotomiche e che, per il principio di non-contraddizione, crediamo che un enunciato non possa essere al tempo stesso vero e il suo contrario. Quindi, a partire da Kant, le antinomie ci dimostrano che il limite della nostra conoscenza è definito dall’esperienza, ma che, al tempo stesso, al di là della finitezza dell’essere umano in quegli “interminati spazi e nei sovrumani silenzi” di cui parla Leopardi, la realtà si pone sul confine che sta a metà strada tra il fenomeno e il noumeno.

Articolo aggiornato il: 04/12/2025