Con la rinascita delle città nel Basso Medioevo queste cominciarono ad assumere forme diversificate, lontane dalla tipologia delle città dell’antica Roma. Tra l’XI e il XIII secolo si configurarono strutture urbane differenziate a seconda del territorio. Così, sorsero città a pianta radiale in pianura, centri di pendio in aree collinari e città fortificate in cima ai colli, con strade strette e case addensate per la difesa.

Indice dei contenuti

Le caratteristiche della città medievale

| Elemento | Descrizione e funzione |

|---|---|

| Cinta Muraria | Simbolo della città, con funzione difensiva. La sua costruzione ne segnava l’atto di nascita. |

| Piazza del Mercato | Cuore economico e sociale, luogo di scambi commerciali, assemblee pubbliche ed esecuzioni. |

| Cattedrale | Centro religioso e spirituale, spesso l’edificio più imponente, simbolo della fede e del potere ecclesiastico. |

| Palazzo Comunale | Sede del governo cittadino, simbolo dell’autonomia e del potere politico laico. |

| Torri Gentilizie | Simbolo del potere e del prestigio delle famiglie aristocratiche, con funzione difensiva. |

Le caratteristiche urbanistiche delle città medievali

La rinascita delle città nel Basso Medioevo determinò caratteristiche comuni. La più evidente è la cinta di mura, la cui edificazione costituiva l’atto di nascita della città. Intervallate da torri, le mura si aprivano attraverso porte. Le strade erano strette, tortuose e non lastricate, diventando fangose con la pioggia. Le condizioni igieniche erano carenti: i rifiuti venivano gettati in strada, dove circolavano liberamente gli animali.

Il nucleo centrale era costituito da edifici imponenti, con in primo piano la cattedrale. Davanti ad essa si apriva la piazza del mercato, luogo di affari e assemblee. Attorno alla cattedrale si concentravano i palazzi delle famiglie aristocratiche, dotati di torri che esibivano la loro posizione di rilievo. Altri edifici importanti erano i palazzi comunali, che con la loro torre civica testimoniavano il potere del comune e la sua autonomia.

La nuova società urbana: contadini, nobili e mercanti

A partire dall’anno Mille, la rinascita delle città fu anche economica e sociale. Esse attrassero contadini in cerca di lavoro, servi in fuga dai vincoli feudali e nobili interessati alle attività commerciali. I veri protagonisti furono però i mercanti. Non si trattava più, come nell’Alto Medioevo, di figure itineranti. Dal Duecento fecero la loro comparsa mercanti stabili, che risiedevano in città e dirigevano i loro traffici avvalendosi di tecniche creditizie e amministrative avanzate. Insieme agli artigiani, i mercanti si organizzarono in corporazioni (Arti e Mestieri), associazioni che regolamentavano il lavoro e avevano un grande peso politico ed economico.

Altre informazioni e curiosità sulla rinascita delle città nel Basso Medioevo

Perché le città rinascono dopo l’anno Mille?

La rinascita fu dovuta a una combinazione di fattori: la fine delle grandi invasioni (ungari, saraceni), un miglioramento climatico che favorì l’agricoltura, e la conseguente crescita demografica. L’aumento della produzione agricola creò un surplus che poté essere venduto, stimolando la ripresa dei commerci e la rinascita dei centri urbani come luoghi di mercato.

Chi viveva nelle città medievali?

La società cittadina era eterogenea. C’erano i mercanti e gli artigiani (il “popolo grasso”), che detenevano il potere economico e politico. C’erano i piccoli bottegai e i salariati (il “popolo minuto”). Vi si trasferirono anche molti nobili, attratti dalle nuove opportunità, e un gran numero di contadini in cerca di fortuna e libertà. All’interno delle mura viveva anche il clero, legato alla cattedrale e alle numerose chiese.

Cosa significa “l’aria della città rende liberi”?

Era un detto medievale (in tedesco: *Stadtluft macht frei*) che rifletteva una regola giuridica. Un servo della gleba che riusciva a fuggire dal feudo e a risiedere in una città per “un anno e un giorno” senza essere reclamato dal suo signore, diventava un uomo libero. Questo, come spiegato da fonti autorevoli come l’enciclopedia Treccani, rese le città un potente polo di attrazione per chi cercava di sottrarsi al sistema feudale.

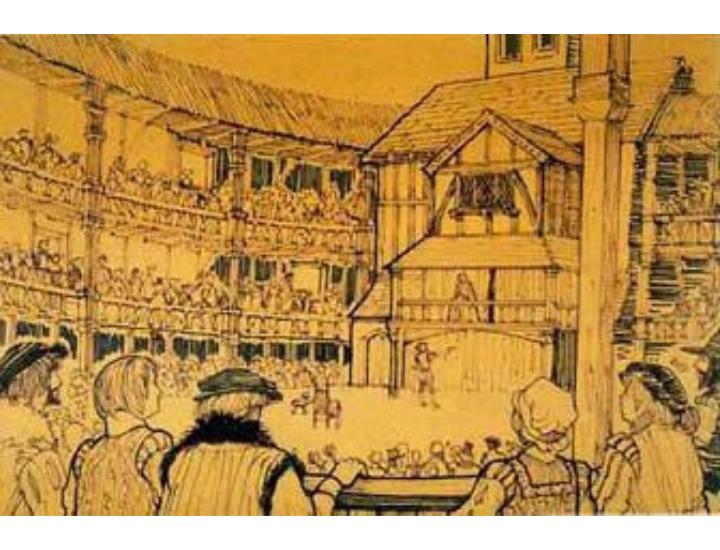

Fonte immagine in evidenza per l’articolo sulla rinascita delle città: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 30/08/2025