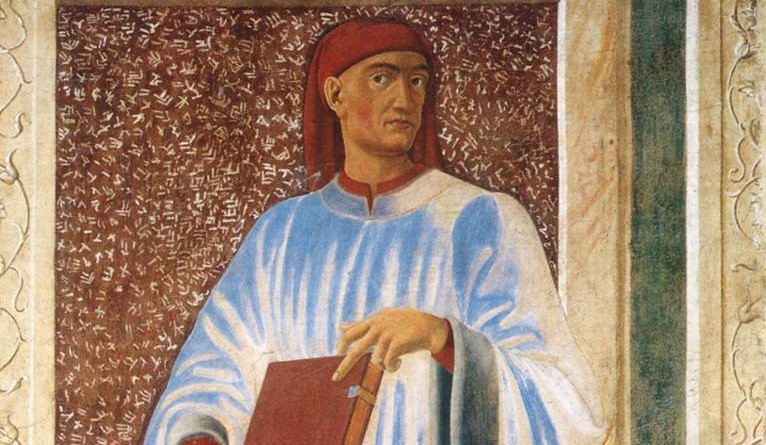

Un uomo dotato di straordinaria cultura, raggiunta da autodidatta, conoscitore dei classici e dei contemporanei, aperto a ogni genere letterario: questo è il ritratto che emerge dalle opere minori di Giovanni Boccaccio.

Indice dei contenuti

La vita di Giovanni Boccaccio

Giovanni Boccaccio nacque in Toscana nel 1313, figlio illegittimo del mercante Boccaccino di Chelino. Nel 1327 si trasferì a Napoli per imparare il mestiere mercantile, ma l’esperienza si tradusse in anni di svaghi presso la raffinata corte angioina. Qui, grazie ai vivaci stimoli culturali, Boccaccio iniziò a interessarsi ai classici e a creare una letteratura d’intrattenimento per un pubblico aristocratico: è da questa fucina che nacquero le sue opere minori. Nel 1340, difficoltà economiche lo costrinsero a tornare a Firenze. Dopo la tragica peste del 1348, in cui perse il padre, iniziò a comporre il suo capolavoro, il Decameron, concluso nel 1351. L’ultimo periodo della sua vita fu segnato da una profonda meditazione intellettuale e da un rinnovato interesse per Dante, a cui dedicò un Trattatello e pubbliche letture della Commedia. Si spense a Certaldo nel 1375.

Guida rapida alle opere minori di Boccaccio

Le opere giovanili di Boccaccio, composte principalmente durante il periodo napoletano, rappresentano un laboratorio in cui sperimenta stili e temi. Ecco una sintesi.

| Opera | Anno e genere letterario |

|---|---|

| La caccia di Diana | 1334 – Poemetto mitologico in terzine |

| Il Filostrato | 1335 – Poemetto narrativo in ottave |

| Il Filocolo | 1336 – Romanzo avventuroso in prosa volgare |

| Teseida | 1339-40 – Poema epico in ottave |

| Ninfale d’Ameto | 1341-42 – Narrazione allegorica mista prosa e versi |

| Amorosa visione | 1342-43 – Poema allegorico in terzine |

| Elegia di Madonna Fiammetta | 1343-44 – Romanzo psicologico in prosa |

| Ninfale fiesolano | 1344-46 – Poemetto eziologico in ottave |

Analisi dettagliata delle opere minori di Boccaccio

Esaminiamo ora nel dettaglio alcune delle più importanti opere minori, analizzandone trama e temi.

La caccia di Diana (1334)

Un poemetto in terzine che celebra, in chiave mitologica, alcune nobildonne napoletane. Le ninfe di Diana si ribellano alla dea e offrono le loro prede a Venere, che per ricompensa le trasforma in bellissimi uomini.

Il Filostrato (1335)

Poemetto in ottave ispirato al ciclo troiano. Narra l’amore tragico di Troiolo per la greca Criseida. L’opera, il cui titolo significa “vinto d’amore”, si concentra sui risvolti psicologici della passione, relegando la guerra a semplice sfondo. È un’opera fondamentale perché consacra l’ottava rima come metro della poesia narrativa italiana.

Il Filocolo (1336)

Significa “fatica d’amore” ed è il primo romanzo d’avventura in prosa volgare della letteratura italiana. Rielabora la leggenda francese di Florio e Biancifiore, il cui amore è ostacolato dalle loro famiglie. Dedicato a Fiammetta, l’opera sperimenta una prosa complessa e latineggiante.

Teseida delle nozze d’Emilia (1339-1340)

Poema epico in dodici libri in ottave, narra la contesa amorosa dei due amici tebani Arcita e Palemone per la bella Emilia, cognata di Teseo. Ancora una volta, il tema bellico è solo una cornice per la vicenda sentimentale.

Ninfale d’Ameto (1341-1342)

Narrazione in prosa alternata a componimenti in terzine. Racconta la trasformazione del rozzo pastore Ameto, che si ingentilisce grazie all’amore per la ninfa Lia e all’ascolto delle storie d’amore delle altre ninfe. L’opera ha un chiaro significato allegorico: l’amore e la virtù (le ninfe) elevano l’uomo dalla sua condizione ferina.

Amorosa visione (1342-1343)

Poema allegorico in terzine che descrive un sogno del poeta. Guidato da una donna, visita un castello dove contempla i trionfi allegorici della Sapienza, della Gloria, dell’Amore e della Fortuna. In un giardino incontra Fiammetta, ma il sogno svanisce prima che possa unirsi a lei, con un monito sulla necessità di raggiungere l’amore attraverso la virtù.

Elegia di Madonna Fiammetta (1343-1344)

Straordinario romanzo psicologico in prosa, si presenta come una lunga lettera di Fiammetta alle donne innamorate. La vicenda è narrata interamente dal punto di vista della donna, un’innovazione radicale per l’epoca. Fiammetta, abbandonata dall’amante Panfilo, descrive la sua sofferenza con una profonda introspezione, legittimando l’amore come un istinto naturale e non come un peccato.

Ninfale fiesolano (1344-1346)

Poemetto in ottave che narra l’amore tragico tra il pastore Africo e la ninfa Mensola. L’opera, che si conclude con la metamorfosi della ninfa in un fiume, è un omaggio eziologico alle origini di Fiesole e Firenze, che secondo il mito sarebbero state fondate dai loro discendenti. Molti di questi testi sono oggi consultabili su portali di riferimento come Biblioteca Italiana.

Il legato delle opere minori di Boccaccio: un’anticipazione del Decameron

Le opere minori di Boccaccio, pur nella loro diversità, rappresentano un importante banco di prova, anticipando molti dei temi e delle tecniche narrative che troveranno la loro piena espressione nel Decameron. L’attenzione per l’amore in tutte le sue sfaccettature, la profonda analisi psicologica, la rappresentazione realistica della società e l’uso di una lingua volgare versatile e colorita sono tutti elementi che nascono e si sviluppano in questi scritti giovanili.

Fonte immagine: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 05/09/2025