Leonardo da Vinci e Salaì hanno vissuto un rapporto complesso e sfaccettato: la loro collaborazione oscillava continuamente tra affetto, frustrazione, rabbia e ispirazione, rendendo la figura di Salaì una tra le più discusse ed enigmatiche degli studi leonardeschi. Certo è che analizzare il “giovane garzone” permette anche di conoscere il lato più umano di Leonardo, quello che va al di là del genio artistico e scientifico.

Indice dei contenuti

Chi era Salaì e che ruolo ha avuto?

| Dettaglio | Descrizione |

|---|---|

| Nome reale | Giangiacomo Caprotti da Oreno. |

| Soprannome | Salaì (piccolo diavolo). |

| Ruolo principale | Garzone, modello e compagno di vita. |

| Ingresso in bottega | 22 luglio 1490 (all’età di 10 anni). |

Chi era Salaì

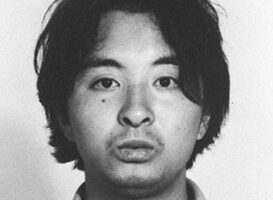

Il 22 luglio 1490 Leonardo annotò sul suo Codice C l’arrivo di Giangiacomo Caprotti, di dieci anni, figlio di Caprotti di Oreno che glielo affidò come garzone e apprendista di bottega. Il ragazzino colpì immediatamente il maestro per la sua bellezza angelica e per i lunghi riccioli che gli cadevano sulle spalle, eppure quell’angelo si rivelò immediatamente essere un piccolo diavolo, tant’è che Leonardo lo ribattezzò subito “Salaì” (appunto “diavoletto”). Leonardo iniziò ad annotare meticolosamente tutti i danni economici provocati dal giovane, descrivendolo anche come un «ladro, bugiardo, ostinato e ghiotto». Così iniziò per Leonardo una delle relazioni più ambigue e allo stesso tempo più durevoli della sua vita perché (nonostante i difetti che gli attribuiva) non lo cacciò mai, ma anzi, Salaì fece parte della sua vita fino alla fine dei suoi giorni. Questo dato ha quindi portato molti storici ad interrogarsi sulla natura del loro legame.

Il rapporto tra maestro e allievo

Salaì all’inizio non ricopriva alcun ruolo importante nella bottega di Leonardo, che in quel periodo si trovava a Milano presso la corte di Ludovico il Moro. Salaì era semplicemente un garzone di bottega con qualche ambizione di allievo e artista. Eppure, col tempo divenne una figura centrale nella vita quotidiana dell’artista come assistente, compagno, servitore e in molti casi anche come modello delle sue opere: il suo splendido e sorridente viso comparirà in alcuni suoi disegni e il suo corpo armonioso sarà modello di alcuni nudi. Si ritiene infatti che il San Giovanni Battista ricordi la figura di Salaì per i suoi capelli folti e ricci e per i tratti dell’espressione del volto; il Bacco, che però è solo attribuito a Leonardo, ha sorprendentemente lo stesso viso dalla bellezza androgina. Altre opere ancora come la Monna Vanna o addirittura l’angelo dell’Annunciazione, fino alla Gioconda, secondo alcuni studiosi sono riconducibili a Salaì, che con tutta probabilità ne fece da modello, ma non esistono conferme storiografiche, solo una forte somiglianza tra le figure. Per approfondire la figura storica di Caprotti, è possibile consultare la voce dedicata sull’Enciclopedia Treccani.

Leonardo da Vinci e Salaì: una relazione solo professionale?

Leonardo da Vinci non si sposò mai e non esistono prove documentarie di alcuna relazione con delle donne. Esistono però documenti in cui si fa riferimento ad un episodio giudiziario giovanile in cui fu accusato (e poi prosciolto) per sodomia. Questi indizi hanno dato inizio, soprattutto a partire dal XIX secolo, ad un interessamento e approfondimento da parte di molti studiosi proprio per l’aspetto più privato e personale della vita di Leonardo. Certo è che il maestro a Salaì perdonò tantissimo e anche il tono affettuoso col quale si riferiva a lui nei suoi appunti o le quantità di scarpe e vestiti che gli regalava (ma anche la presenza di alcuni disegni erotici nei suoi appunti), lasciano pensare che i due fossero legati da un rapporto di tipo sentimentale o addirittura sessuale. Bisogna però essere cauti: in primo luogo il concetto di intimità nel Rinascimento è molto diverso da quello odierno; Leonardo, poi, era forse legato al ragazzo da un affetto di tipo paterno, quell’affetto tipico di un genitore, che perdona al figlio qualsiasi tipo di ragazzata (anche se queste sono continuate per tutta la durata del loro rapporto). Quello che è certo è che Salaì occupò un posto privilegiato nella cerchia molto ristretta di Leonardo e che questo ne era profondamente affascinato.

Un legame duraturo nel tempo

Il legame tra i due si interruppe solo con la morte di Leonardo avvenuta il 2 maggio 1519, ad Amboise in Francia. Salaì, che all’epoca della morte del maestro aveva quasi quarant’anni, si recò di corsa in Francia quando ebbe notizia del peggioramento della salute di Leonardo; ovviamente non ebbe una buona accoglienza da parte di Melzi (altro stretto collaboratore e pupillo di Leonardo) e scoprì presto che nel testamento Leonardo non gli lasciò niente. La vita dell’allievo di Leonardo, quello di cui il maestro aveva amato la bellezza, si concluse improvvisamente il 19 gennaio 1524, quando, in circostanze oscure, Salaì fu ucciso da un colpo di schioppetto di un soldato francese a Milano. Come riportato in Leonardo di Carlo Vecce: «Quando, dopo la morte, fu fatto l’inventario dei suoi averi, si scoprirono una serie di dipinti che rinviavano, per gli stessi titoli, a quelli di Leonardo: tra questi la Leda, la Sant’Anna, il San Giovanni, la Joconda. Non erano naturalmente i capolavori di Leonardo, ma si trattava di copie fedelissime dello stesso Salaì, che avrebbe potuto venderle come originali del maestro e, come tali, talvolta, effettivamente girarono tra i collezionisti dei secoli successivi».

Conclusione

Il rapporto che si instaurò tra Leonardo da Vinci e Salaì sicuramente sfidava ogni etichetta: ridurlo ad una dimensione di maestro-allievo sarebbe troppo riduttivo perché in realtà andava oltre. Fu un legame ambivalente, duraturo, fatto di dipendenza reciproca, affetto sincero e forse un amore mai confessato. Salaì, nonostante i furti e le scorrettezze ai danni del maestro, rimase sempre con lui, come testimone della sua quotidianità, ma anche come confidente, ispirazione artistica e sicuramente anche come forma di tormento. Leonardo, maestro di ingegni meccanici, di proporzioni, dal grande spirito scientifico, mostra nel rapporto con Salaì la sua dimensione più umana e fragile restituendoci ancora un altro aspetto di sé stesso, il più grande genio del Rinascimento.

Fonte immagine di copertina: Wikimedia Commons – Ritratto di Giacomo Caprotti, Leonardo da Vinci (The Drawings of Leonardo, A.E. Popham)

Articolo aggiornato il: 13/12/2025