Vincitore del premio Nobel nel 1934, Luigi Pirandello è una figura centrale della letteratura italiana. La sua fama non si limita alla produzione di romanzi, ma si estende al teatro, dove ha ottenuto un vasto riconoscimento internazionale. Un tema ricorrente nelle sue opere, che le rende innovative e facilmente riconoscibili, è l’indagine sull’identità e la sua costruzione. In questo contesto, analizzeremo il significato delle maschere di Pirandello.

Il concetto di maschera in Pirandello: oltre l’apparenza, la frammentazione dell’io

Quando si parla di maschere di Pirandello, non ci si riferisce a semplici travestimenti, ma a una complessa concezione dell’essere umano. L’autore si concentra sull’essenza stessa dell’uomo, caratterizzata da imprevedibilità e volubilità. Queste caratteristiche rendono gli individui unici, ma allo stesso tempo frammentati in molteplici sfaccettature. La frammentazione dell’io è un tema centrale nelle opere di Pirandello. L’autore non concepisce l’uomo come un’entità unitaria e definita, ma come un insieme di modi di apparire che variano a seconda delle circostanze, altro concetto chiave del suo pensiero.

La società come palcoscenico: le maschere imposte e l’incoerenza dell’individuo

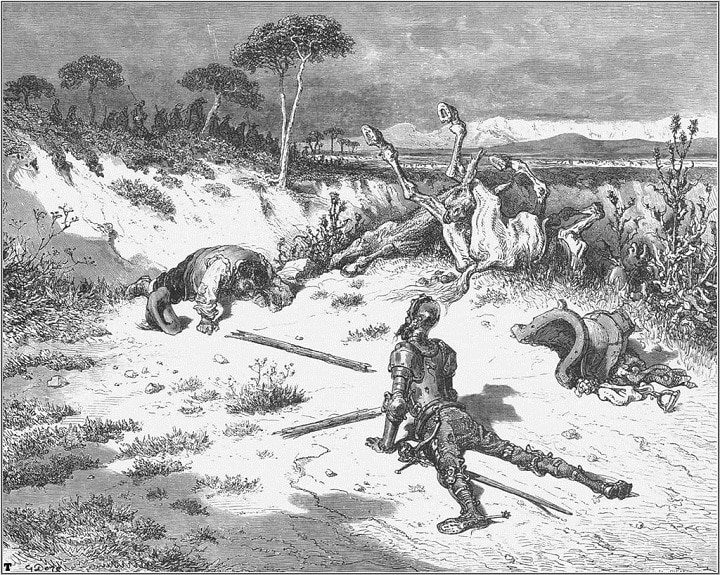

Secondo Pirandello, il mondo è un grande palcoscenico dove ognuno è costretto a recitare un ruolo in base alle situazioni: padre, sorella, lavoratore, e così via. Questa continua recitazione genera un conflitto interiore che porta all’incoerenza. Questi sono, infatti, due tratti distintivi dei personaggi pirandelliani. Per comprendere la visione del mondo e le maschere di Pirandello, è essenziale considerare il contesto storico in cui visse l’autore: il Novecento, un’epoca segnata dalla spersonalizzazione dell’uomo, sempre più integrato nel sistema della produzione capitalistica. L’avvento della macchina contribuiva a questa spersonalizzazione, annullando l’iniziativa individuale. L’uomo, secondo Pirandello, non è più un essere spontaneo che segue il flusso vitale, ma si è allontanato da esso, irrigidendosi in forme predefinite imposte dalla società.

Il fu Mattia Pascal: la crisi d’identità e la ricerca di una nuova esistenza

Queste tematiche trovano espressione nei personaggi creati dall’autore. Tra gli esempi più emblematici delle maschere di Pirandello e della frammentazione dell’io, il primo è senza dubbio Mattia Pascal, o Adriano Meis, la personalità che il protagonista decide di assumere quando scopre che un cadavere è stato erroneamente identificato come il suo. Mattia coglie l’occasione per iniziare una nuova vita, cambiando anche il suo aspetto fisico. In questo personaggio si assiste a una perdita d’identità, alla costruzione di una nuova e al ritorno a quella originaria. Il ritorno alla vecchia identità solleva uno dei grandi interrogativi dell’uomo moderno: è meglio allontanarsi dalle convenzioni sociali e vivere liberamente o rimanere ancorati alla sicurezza e alla familiarità dei ruoli imposti dagli altri?

Uno, nessuno e centomila: la follia come via di fuga dalle maschere

Vitangelo Moscarda, protagonista di Uno, Nessuno e Centomila, rappresenta il trionfo nella lotta contro le maschere di Pirandello. Egli scopre che il suo aspetto esteriore appare in modi diversi alle persone, una riflessione che inizia quando gli viene fatto notare che il suo naso pende leggermente verso destra. Questa nuova consapevolezza gli provoca un’epifania: egli non è uno solo, ma centomila agli occhi degli altri e, di conseguenza, nessuno. L’unica via di scampo dalla sua esistenza, o meglio recita, è la follia. A differenza di Mattia Pascal, Vitangelo riesce a distaccarsi dai costrutti sociali, abbracciando totalmente la vitalità e la dinamicità che caratterizzano il flusso della vita.

L’umorismo di Pirandello: una chiave di lettura per comprendere le maschere

Luigi Pirandello ha lasciato un’eredità letteraria immensa, fatta di romanzi, opere teatrali e riflessioni, tra cui un saggio sull’umorismo, fondamentale per comprendere appieno il suo pensiero e la sua visione delle maschere. L’umorismo pirandelliano nasce dalla percezione del contrasto tra l’essere e l’apparire, tra la realtà e la forma che le viene imposta. È attraverso l’umorismo che Pirandello svela la tragicità della condizione umana, costretta a nascondersi dietro maschere che ne soffocano la vera essenza.

Le maschere di Pirandello e la società moderna: un riflesso nelle relazioni virtuali

Il dilemma esistenziale espresso attraverso le maschere di Pirandello è più che mai attuale, soprattutto per le giovani generazioni immerse nel mondo dei social media, luogo per eccellenza di apparenze e recite continue. La tendenza a concentrarsi più sulle vite altrui che sulla propria, incollati agli schermi, rende le persone spettatori passivi di ciò che le circonda. Questo meccanismo, descritto da Pirandello, rischia di far dimenticare l’essenza vitale dell’individuo, quel “magma vivo” che rischia di cristallizzarsi nelle maschere sociali adottate per paura del giudizio altrui. Forse, solo raggiungendo la consapevolezza della propria natura mutevole si potrà raggiungere la libertà a cui tanto aspirano i personaggi pirandelliani.

Fonte foto di copertina: Wikipedia