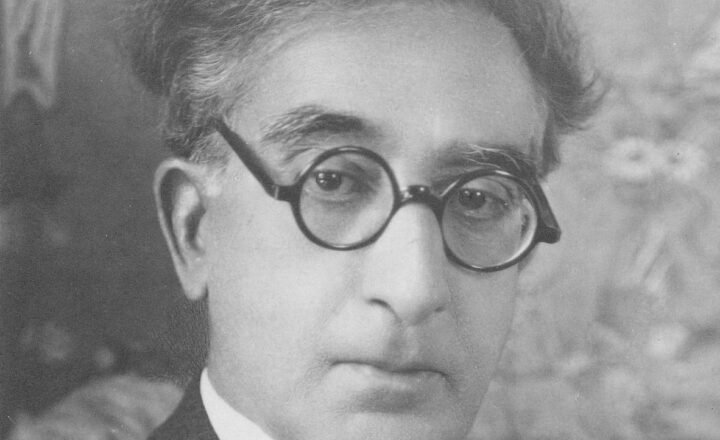

Uno, nessuno e centomila di Pirandello: analisi dell’opera

Uno, nessuno e centomila, pubblicato per la prima volta nel 1926, rappresenta il culmine della riflessione filosofica ed esistenziale di Luigi Pirandello. L’autore stesso definì quest’opera come il romanzo “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita”. E in effetti, addentrandosi nelle pagine di questo capolavoro, si percepisce tutta l’amarezza e il senso di disillusione che pervadono la visione del mondo pirandelliana. Per comprendere a fondo il significato di Uno, nessuno e centomila, è utile analizzare la concezione dell’umorismo propria dell’autore. Per Pirandello, l’umorismo non è semplicemente comicità, non si ferma alla superficie di una situazione che, a prima vista, può apparire ridicola. L’umorismo è un sentimento più profondo e complesso, scaturisce da una sorta di sdoppiamento, di estraneazione che permette di vedere una situazione o un personaggio, nel contempo, da dentro e da fuori, cogliendone la tragica assurdità. Se la comicità nasce dall’ “avvertimento del contrario”, vale a dire dalla percezione di una situazione o di un comportamento anomalo, fuori dagli schemi, l’umorismo scaturisce dal “sentimento del contrario”. Quest’ultimo implica una sorta di pietà, di empatia nei confronti di chi compie azioni strampalate, azioni che vengono additate come folli, perché si comprende, in modo profondo, che dietro tali azioni si cela un dramma interiore, un’insopprimibile sofferenza. Attraverso il sentimento del contrario, ci accorgiamo che sotto il velo della normalità si nasconde un’umanità tormentata, incapace di adeguarsi alle rigide convenzioni sociali, come il protagonista Vitangelo Moscarda, o di indossare passivamente, in silenzio, le maschere che la società impone.

Il protagonista del romanzo, Vitangelo Moscarda, è un uomo ordinario, la cui vita viene sconvolta da un’osservazione apparentemente banale della moglie Dida. Ella gli fa notare che il suo naso pende leggermente verso destra, un dettaglio che lui non aveva mai notato prima. Questa rivelazione apparentemente insignificante innesca in Vitangelo una profonda crisi esistenziale, portandolo a riflettere sulla discrepanza tra l’immagine che lui ha di sé e quella che gli altri percepiscono. Egli si rende conto che ciascuno, inclusi i suoi amici Quantorzo e Firbo, i suoi soci in affari, la sua conoscente Anna Rosa, i suoi dipendenti Marco Didì e Sebastiano Quantorzo, sua madre Maria Grazia, costruisce una propria immagine di lui, diversa da quella che lui stesso possiede. È l’inizio di un’ossessiva ricerca d’**identità** che porterà Vitangelo alla follia.

In Uno, nessuno e centomila, il protagonista, partendo da queste considerazioni, giunge alla conclusione che ogni individuo è, contemporaneamente, “uno“, in quanto possiede un’unica identità fisica, “nessuno“, perché nessuno può conoscere veramente e in modo univoco l’essenza di un altro, e “centomila“, perché ciascuno assume molteplici identità agli occhi degli altri. Questa moltiplicazione dell’io, questa frammentazione dell’identità, è una diretta conseguenza della natura stessa delle relazioni sociali. Ogni persona con cui entriamo in contatto, infatti, si crea una propria immagine di noi, influenzata dalle proprie esperienze, dai propri pregiudizi, dalle proprie aspettative. L’uomo è una somma di queste proiezioni, un caleidoscopio di immagini riflesse che mutano a seconda di chi le osserva. In questo senso, l’identità individuale diventa un concetto sfuggente, una realtà soggettiva che si dissolve nel momento in cui la si cerca di afferrare.

Pirandello, inoltre, sviluppa il concetto di “trappola” sociale, strettamente legato all’idea del binomio antitetico tra individuo e società. La realtà della vita sociale è vista come una prigione immutabile, dominata dalla “statica società borghese”, che impone agli individui di conformarsi a un determinato modello di comportamento. Chi non si adegua a tale modello, chi cerca di ribellarsi a questa omologazione forzata, viene considerato pazzo, un emarginato.

Colui che prende coscienza di questa condizione diventa un “forestiere della vita”, un individuo che ha compreso il meccanismo del “gioco delle parti e delle maschere” e che vorrebbe allontanarsene. Egli analizza l’esistenza secondo la “filosofia del lontano”, osservando la realtà con distacco, con una sorta di straniamento che gli permette di cogliere la frammentazione dell’io e la molteplicità del reale.

Pirandello: Uno, nessuno e centomila maschere

Lo specchio assume una funzione di primo piano in Uno, nessuno e centomila, così come in altre opere di Pirandello, come ad esempio in alcune novelle o in Enrico IV. Esso diventa il simbolo della scissione tra l'”uno” e i “centomila”, il luogo in cui l’individuo si confronta con la propria immagine e cerca di scoprire le molteplici identità che gli altri gli attribuiscono. “\[…] presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me […] tutti dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. […]”. Anche il teatro, con opere come Sei personaggi in cerca d’autore e Questa sera si recita a soggetto, riprende questo tema.

Uno, nessuno e centomila si configura, dunque, come una metafora del divenire, del perpetuo movimento che caratterizza l’uomo e la vita stessa. Quest’ultima, per Pirandello, è un flusso continuo, un’energia vitale che l’uomo cerca di imprigionare in forme statiche e immutabili, indossando delle “maschere”, sia volontariamente sia per imposizione sociale. In questo modo, però, l’individuo finisce per reprimere la propria libertà, per soffocare la propria vera essenza. La vita, per l’autore, diventa una profonda metafora del concetto del *Pánta* *rhêi* che ben definisce la filosofia eraclitea del divenire e, di conseguenza, metafora di una vita che fa divenire ella stessa l’uomo uno, nel suo rapporto con se stesso, e centomila, nel suo rapporto con gli altri. I centomila modi di essere per la società costituiscono le “centomila maschere” che l’uomo indossa nella vita ed il voler “spogliarsi” da tutte le facciate porta l’uomo ad indossarne una nuova, simbolo di una personalità che sorge dalle ceneri di una precedente in un cambio continuo ed eterno di mutazioni infinite. Indossare maschere nella vita, le maschere di Pirandello, è ciò che facciamo tutti i giorni secondo l’autore, concetto espresso anche ne Il fu Mattia Pascal.

Uno, nessuno e centomila e l’allontanamento dalla società secondo Pirandello

Ancora su Pirandello e le maschere; allontanarsi dalla società per lo scrittore vuol dire allontanarsi per l’uomo da se stesso: da questa contraddizione nasce l’impossibilità di abbandonare le maschere e la trappola. L’unica via di fuga da questa incomunicabilità, da questa solitudine esistenziale, sembra essere, per l’autore, la rinuncia a qualsiasi forma di identità, l’abbandono totale alla speculazione filosofica. È l’utopia dell’autarkeia, l’ideale del filosofo che trova in sé la propria completezza, che “da solo basta a se stesso”. Nella quotidianità dell’esistenza questo può raggiungersi tramite un equilibrato distacco tra ciò che l’individuo vuole veramente e ciò che la società borghese pensa. L’uomo arriva a compiere un ribaltamento che porta il “pazzo” a divenire l’unico saggio tra la “saggia società” che diventa, a sua volta, l’unica veramente “pazza”.

Pirandello, la maschera e il multiforme

La maschera, per Pirandello, finisce per essere una trappola da cui è impossibile fuggire. Essa, in modo simile al concetto junghiano di “persona”, diventa quel “sipario” tra l’io e l’es, e anche tra l’io e se stesso. Impossibile conoscersi per ciò che si è, sembra suggerire il pensiero di Pirandello, perché si è immersi nella propria società, nella propria rete sociale fatta da altre e ulteriori maschere ognuna intrappolata in se stessa. Il disvelamento, quindi, sembra impossibile, così come la salvezza dal meccanismo d’orologio che sorregge l’architettura stessa della società. Ognuno sembra restare sconosciuto a se stesso e multiforme e molteplice la propria identità in base ai contesti che le situazioni quotidiane “costruiscono” dinnanzi ad ognuno.

Fonte immagine: Wikipedia