La metrica latina è l’insieme delle regole che governano la struttura ritmica della poesia latina. A differenza della metrica italiana, basata sull’accento delle parole, la metrica latina è quantitativa: il suo ritmo nasce dalla successione programmata di sillabe lunghe e brevi. Capire i suoi principi fondamentali permette di apprezzare la musicalità e l’arte dei grandi poeti di Roma.

Indice dei contenuti

- Cos’è la metrica latina?

- Prosodia latina: le regole per determinare la quantità

- Gli elementi della metrica: piedi, metri e ictus

- Come fare la scansione di un verso: esempio pratico

- L’evoluzione della metrica latina

- Metrica e generi poetici: esametro, distico e altri metri

- Consigli pratici per lo studio

- Domande frequenti (FAQ)

Cos’è la metrica latina?

La parola metrica deriva dal greco “metron” (misura). La metrica classica, ideata dai Greci e poi adottata dai Romani, è definita quantitativa perché il ritmo del verso non dipende dagli accenti delle parole, ma dalla durata (quantità) delle sillabe che lo compongono. Una sillaba può essere lunga (—) o breve (∪), e la loro combinazione crea la melodia del verso.

Prosodia latina: le regole per determinare la quantità

La prosodia è la branca della grammatica che stabilisce le regole per determinare la quantità di ogni sillaba. Una sillaba può essere lunga o breve “per natura” (a causa della sua vocale) o “per posizione” (a causa delle consonanti che seguono).

| Tipo di Sillaba | Regola Principale |

|---|---|

| Sillaba lunga per natura | Contiene un dittongo (es: ae, oe, au, eu) o una vocale lunga per sua natura (es: la ō di Rōma). La quantità vocalica è indicata nei buoni dizionari. |

| Sillaba lunga per posizione | Anche se la sua vocale è breve, una sillaba diventa lunga se la vocale è seguita da due o più consonanti, o da una consonante “doppia” (X, Z). Esempio: in arma, la sillaba “ar” è lunga per posizione. |

| Sillaba breve per natura | Contiene una vocale breve seguita da un’altra vocale (vocālis ante vocālem corripĭtur) o da una sola consonante. Esempio: la sillaba “pă” in păter. |

| Caso “muta cum liquida” | Un’eccezione importante: un gruppo formato da consonante muta (b, p, d, t, g, c) seguita da una liquida (l, r) può non allungare la sillaba precedente, che rimane breve (syllaba anceps). Questa flessibilità era molto utile ai poeti. |

Gli elementi della metrica: piedi, metri e ictus

La struttura del verso si basa su alcune unità fondamentali.

- Piede: è l’unità ritmica di base, formata da una combinazione di sillabe lunghe e brevi.

- Metro: è una sequenza di piedi che si ripete.

- Verso: è la linea completa di poesia, composta da un determinato numero di metri.

- Ictus: è l’accento ritmico del verso, che cade sulla sillaba forte del piede e ne scandisce il tempo. Non va confuso con l’accento tonico della parola.

I piedi più comuni nella poesia latina sono:

| Nome del Piede | Schema Metrico |

|---|---|

| Dattilo | Lunga – breve – breve (— ∪ ∪) |

| Spondeo | Lunga – lunga (— —) |

| Trocheo | Lunga – breve (— ∪) |

| Giambo | Breve – lunga (∪ —) |

| Anapesto | Breve – breve – lunga (∪ ∪ —) |

Come fare la scansione di un verso: esempio pratico

La scansione metrica è l’esercizio di dividere un verso nei suoi piedi e segnare la quantità di ogni sillaba. Vediamo un esempio con il primo verso dell’Eneide di Virgilio, un esametro dattilico.

Verso: Arma virumque canō, Troiae quī prīmus ab ōrīs

- Divisione in sillabe: Ar-ma vi-rum-que ca-nō, Tro-iae quī prī-mus ab ō-rīs.

- Analisi prosodica:

- Ar-ma: “ar” è lunga per posizione (seguita da m); “ma” è breve.

- vi-rum-que: “vi” e “rum” sono brevi; “que” è breve.

- ca-nō: “ca” è breve; “nō” ha una vocale lunga per natura.

- Tro-iae: “Troiae” è un dittongo, quindi la sillaba è lunga.

- quī: ha una vocale lunga.

- prī-mus: “prī” ha una vocale lunga; “mus” è breve.

- ab ō-rīs: “ab” è breve; “ō” e “rīs” sono lunghe per natura.

- Identificazione dei piedi (l’esametro ha sei piedi):

- Ar-ma vi-rum(-que): diventa — ∪ ∪ (dattilo). La sillaba “-que” si lega alla successiva (sinalefe).

- que ca-nō: la sinalefe con “cano” non è possibile. Si applica la regola che l’esametro è composto da dattili e spondei. Si considera Arma virumque un dattilo (— ∪ ∪) e si prosegue. Ricontrolliamo: Ārmă vĭrūm | quĕ cănō… la scansione si complica.

Procediamo in modo corretto. La scansione classica è:

Ārmă vĭ-rūmquĕ că-nō | Trōi-āe quī | prīmŭs ăb | ōrīs

La scansione sillabica per la metrica spesso unisce le parole.

La scansione finale riconosciuta è:

Ār-mă vĭ-rūm-quĕ (Dattilo) | cā-nō Trōi (Spondeo) | -āe quī prī (Spondeo) | -mūs ăb ō (Dattilo) | -rīs I-tă-li (Dattilo) | -ām fā-tō (Spondeo) … e così via.

La scansione corretta del primo verso è: dattilo-spondeo-spondeo-dattilo-dattilo-spondeo. Questo esercizio mostra come la teoria (prosodia) e la pratica (riconoscimento dei piedi) siano collegate.

L’evoluzione della metrica latina

Il saturnio: il verso indigeno latino

Prima di adottare i metri greci, i Romani usavano il saturnio, un verso di origine locale la cui natura è ancora dibattuta. Probabilmente era basato sul ritmo accentuativo, ma fu in seguito forzato entro schemi quantitativi in epoca letteraria.

L’influenza della metrica greca

Dal III secolo a.C., i poeti latini, a partire da Ennio, iniziarono a impiegare i metri greci, adattandoli alla lingua latina. A differenza del greco, in latino si cercò spesso di far coincidere l’ictus del verso con l’accento tonico della parola, specialmente in alcune posizioni fisse del verso, per creare un ritmo più naturale per l’orecchio romano.

La standardizzazione classica e la metrica accentuativa medievale

Nella poesia arcaica, specialmente nelle commedie di Plauto, si trova una grande varietà di metri (polimetria). Con l’età classica (Cicerone, Virgilio, Orazio), la metrica si standardizzò, privilegiando l’esametro per l’epica e il distico elegiaco per la poesia d’amore. Nel Medioevo, con la perdita del senso della quantità vocalica, la metrica latina si trasformò in accentuativa, dando origine alla rima e alle forme poetiche che sarebbero poi state ereditate dalle lingue romanze, tra cui l’italiano. Puoi approfondire il tema dei versi della metrica italiana per un confronto.

Metrica e generi poetici: esametro, distico e altri metri

Ogni genere letterario aveva il suo metro d’elezione:

- Esametro dattilico: il verso eroico per eccellenza, formato da sei piedi (dattili o spondei). Usato nell’epica (Virgilio) e nella poesia didascalica (Lucrezio).

- Distico elegiaco: una coppia di versi (un esametro e un pentametro) usata per la poesia elegiaca e d’amore. Tipico di poeti come Tibullo, Properzio e Ovidio.

- Senario giambico: formato da sei piedi giambici, era il metro principale dei dialoghi nella commedia (Plauto, Terenzio) e nella tragedia (Seneca).

Poeti lirici come Catullo e Orazio si distinsero per aver importato e adattato con maestria i complessi metri della lirica greca. In tarda antichità, poeti come Ausonio e Prudenzio tentarono una rinascita artificiale di questa polimetria.

Consigli pratici per lo studio

- Leggi ad alta voce: cerca di leggere i versi scandendo il ritmo (ta-ta-ta / ta-ta) per educare l’orecchio alla musicalità.

- Usa un buon dizionario: un dizionario di latino come il Castiglioni-Mariotti indica la quantità di quasi tutte le vocali, un aiuto fondamentale.

- Parti dai versi più semplici: inizia con l’esametro, che ha regole più fisse, prima di passare ai metri lirici, più complessi.

- La pratica è tutto: fai più scansioni possibili. Con il tempo, molte quantità e schemi ritmici diventeranno familiari.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la principale differenza tra la metrica latina e quella italiana?

La metrica latina è quantitativa, basata sulla durata delle sillabe (lunghe/brevi). Quella italiana è accentuativa, basata sulla posizione dell’ultimo accento tonico del verso e sul numero di sillabe.

Perché l’esametro è così importante?

È il verso dei più grandi capolavori della letteratura latina, come l’Eneide di Virgilio e il De Rerum Natura di Lucrezio. La sua struttura maestosa e flessibile era considerata la più adatta a trattare argomenti elevati.

È necessario conoscere la metrica greca per capire quella latina?

Non è indispensabile, ma aiuta. La metrica latina è un adattamento di quella greca, quindi conoscere le origini può chiarire molte scelte e convenzioni adottate dai poeti romani.

Approfondisci la grammatica latina:

- Le 5 declinazioni latine: ripassiamo insieme

- Verbi latini: fra voci e paradigmi

- Frasi d’amore in latino: le 10 più belle

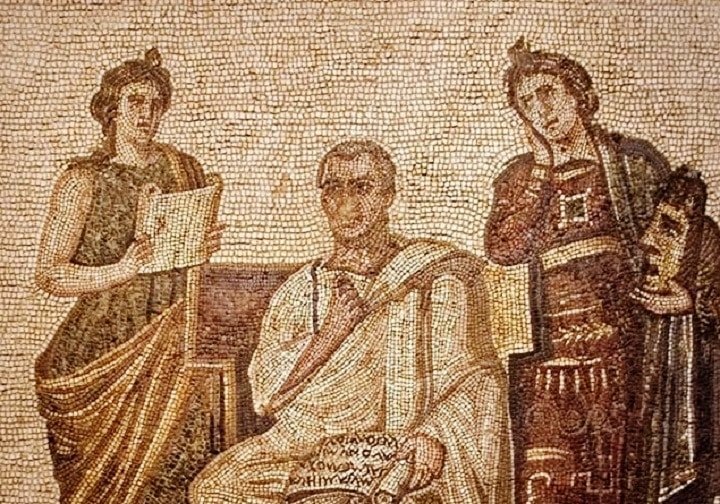

Fonte immagine: https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Virgil_Mosaic_Bardo_Museum_Tunis.jpg