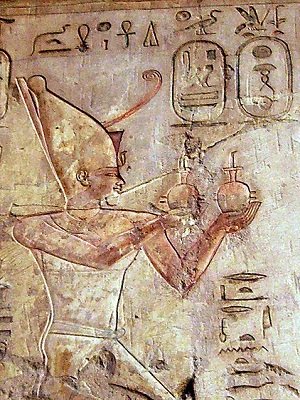

A el-Matariya (periferia de Il Cairo), presso le rovine dell’antica Eliopoli, sono emersi dalla terra e dal fango i resti di un colosso che paiono attribuibili alla figura del faraone Psammetico I (XXVI dinastia), e con esso i frammenti di un simulacro (a grandezza naturale) del faraone Seti II (XIX dinastia). L’emozione generale, che definiva la scoperta come «una delle più importanti scoperte del Paese» (parole del Ministro delle Antichità egiziano Khaled al-Anani), aveva fatto pensare che i frammenti del colosso potessero appartenere a Ramses II, data la presenza di un tempio a lui dedicato che sorgeva proprio a Eliopoli; in seguito, però, analizzando altri frammenti – in particolare il capo della statua – che riportavano elementi caratteristici di periodi successivi a quello di Ramses II, si è ipotizzata una datazione più tarda identificando nella statua il faraone Psammetico I, che regnò nel VII secolo a. C..

A el-Matariya (periferia de Il Cairo), presso le rovine dell’antica Eliopoli, sono emersi dalla terra e dal fango i resti di un colosso che paiono attribuibili alla figura del faraone Psammetico I (XXVI dinastia), e con esso i frammenti di un simulacro (a grandezza naturale) del faraone Seti II (XIX dinastia). L’emozione generale, che definiva la scoperta come «una delle più importanti scoperte del Paese» (parole del Ministro delle Antichità egiziano Khaled al-Anani), aveva fatto pensare che i frammenti del colosso potessero appartenere a Ramses II, data la presenza di un tempio a lui dedicato che sorgeva proprio a Eliopoli; in seguito, però, analizzando altri frammenti – in particolare il capo della statua – che riportavano elementi caratteristici di periodi successivi a quello di Ramses II, si è ipotizzata una datazione più tarda identificando nella statua il faraone Psammetico I, che regnò nel VII secolo a. C..

Tale ritrovamento risulta essere pregno di significato non soltanto per chi ha avuto la fortuna di avere in esso una parte attiva, ma anche per coloro che assistono da lontano al recupero di un tesoro inestimabile come, in questo caso, le statue di Psammetico I e Seti II.

La scoperta archeologica della statua di Psammetico I e il senso di memoria e materia

I reperti archeologici che ritornano alla luce dopo secoli di riposo nelle ombre (nel caso delle statue di Psammetico I e Seti II), costituiscono, per chi con sensibilità compartecipa a tali eventi sia da vicino che da lontano, un’occasione tangibile per instaurare un rapporto diretto con il passato, anche se distante ed inerente ad una cultura diversa (ma non troppo) dalla propria. Il ritrovamento, infatti, di reperti così antichi rende tangibili nel presente le manifestazioni di un passato che altrimenti resterebbe immobile in se stesso.

Secondo la concezione bergsoniana del tempo come flusso continuo, il passato si instaura nel presente attraverso i ricordi di un individuo; in più, eventi come quello riguardante Psammetico I si arricchiscono di suggestioni che non appartengono al ricordo di un singolo individuo (in questo senso sarebbe alquanto improbabile data la distanza temporale che ci separa), ma alle fascinazioni di un’entità comunitaria.

La presenza di elementi concreti (quasi dei “ricordi” tangibili) – quali i frammenti della statua di Psammetico I – trasporta il senso della memoria sul piano della materia facendo sì che sia possibile attuare nello spettatore quella aristotelica catarsi che si traduce nell’insegnamento di realtà nuove e diverse, che si è spinti ad apprendere.

Ciò che viene in mente nel partecipare alla storia di Psammetico I, così come pure per i vari ritrovamenti archeologici, è una presa di coscienza volta a commisurare il passato ed il presente spogliandosi di quelle che sono le velleità eterne delle società contemporanee; in questo modo si pone maggiormente l’azione umana nel presente, traendo insegnamenti dal passato: insegnamenti che indirizzano (o dovrebbero indirizzare) alla convivenza serena degli uomini.