Nell’immaginario collettivo si tende a considerare gli imperi come entità coese. Non è però questo il caso dell’Impero Romano, così vasto da comprendere territori profondamente diversi. Tutti noi sappiamo, infatti, che per un certo periodo ve ne furono due: l’Impero Romano d’Occidente, caduto nel 476, e l’Impero Romano d’Oriente, sopravvissuto per un altro millennio. Quest’ultimo, noto agli storici moderni come Impero Bizantino, rappresenta una delle civiltà più longeve e complesse della storia. Vediamo dunque insieme la sua evoluzione.

Indice dei contenuti

- Cronologia essenziale dell’Impero Bizantino

- La divisione dell’impero: da Roma a Costantinopoli

- L’età di Giustiniano: il sogno della Renovatio Imperii

- La lotta per la sopravvivenza: iconoclastia e pressioni esterne

- L’età d’oro macedone e lo Scisma d’Oriente

- Il lento declino: dalla battaglia di Manzikert alla caduta finale

- L’eredità dell’Impero Bizantino

Cronologia essenziale dell’Impero Bizantino

| Fase chiave dell’impero | Caratteristiche e protagonisti principali |

|---|---|

| Tarda Antichità (IV-VII sec.) | Separazione dall’Occidente, fondazione di Costantinopoli. Regno di Giustiniano I: riconquista dell’Occidente e codificazione del diritto. |

| Periodo Medio Bizantino (VII-XI sec.) | Lotte contro Arabi e Bulgari, crisi dell’iconoclastia. Rinascita con la dinastia Macedone (Basilio I, Basilio II). Grande Scisma del 1054. |

| Crisi e restaurazione (XI-XIII sec.) | Sconfitta di Manzikert contro i Turchi. Dinastia dei Comneni. Disastro della Quarta Crociata (1204) e Impero Latino. |

| Tardo Impero (XIII-XV sec.) | Restaurazione con i Paleologi. L’impero è ridotto a uno stato greco. Pressione costante degli Ottomani e caduta di Costantinopoli (1453). |

La divisione dell’impero: da Roma a Costantinopoli

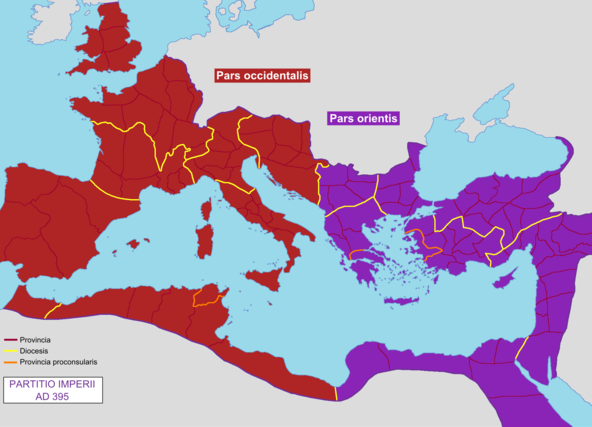

Il distacco tra Occidente e Oriente non fu veloce. Una prima divisione si mostrò con Diocleziano (284-305), che istituì prima una diarchia e poi una tetrarchia, realizzando che l’impero era troppo grande per un solo uomo. La svolta fu il trasferimento della capitale a Nova Roma nel 330, sull’antica Bisanzio (da cui il nome Impero Bizantino), che divenne Costantinopoli. La divisione formale avvenne con l’imperatore Teodosio I, che alla sua morte nel 395 lasciò la parte occidentale al figlio Onorio e quella orientale al figlio Arcadio. Questa separazione, inizialmente amministrativa, divenne definitiva dopo la caduta dell’Occidente nel 476, quando Odoacre restituì le insegne imperiali all’imperatore d’Oriente, Zenone.

L’età di Giustiniano: il sogno della Renovatio Imperii

Il VI secolo fu dominato dalla figura di Giustiniano I (527-565), il cui regno rappresentò l’ultimo grande tentativo di restaurare l’unità dell’Impero Romano. Attraverso le campagne militari dei suoi generali, come Belisario e Narsete, riconquistò l’Italia, il Nord Africa e parte della Spagna. Il suo lascito più duraturo fu però in ambito giuridico: ordinò la raccolta e la sistematizzazione di tutto il diritto romano nel Corpus Iuris Civilis, un’opera monumentale che è alla base di molti sistemi legali moderni, come documentato da fonti accademiche come la Biblioteca di Diritto di Berkeley. A Costantinopoli fece costruire la basilica di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina.

La lotta per la sopravvivenza: iconoclastia e pressioni esterne

Tra il VII e l’VIII secolo, l’impero affrontò minacce mortali. Gli Arabi conquistarono Siria, Palestina ed Egitto. L’impero si contrasse, abbandonando la pretesa universale romana e abbracciando una nuova identità più prettamente orientale e greca. La storia dell’impero si risollevò con Leone III Isaurico (717-740). Questo periodo fu segnato da aspre lotte religiose interne, in particolare le lotte iconoclaste sulla venerazione delle immagini sacre. Nell’800, approfittando del fatto che sul trono di Costantinopoli sedeva un’imperatrice, Irene, papa Leone III incoronò Carlomagno imperatore a Roma, creando un secondo impero che portava il nome di Roma.

L’età d’oro macedone e lo Scisma d’Oriente

Le sorti dell’impero cambiarono nuovamente con la dinastia macedone. Basilio I il Macedone (867-886) riconquistò Puglia e Calabria, e i suoi successori, tra cui il grande Basilio II “il Bulgaroctono” (ammazza-bulgari), riportarono i confini al Danubio e rioccuparono la Siria. In questo periodo, la civiltà bizantina portò il cristianesimo ortodosso tra gli slavi, gettando le basi per la futura Russia. Fu anche in questa fase di forza che si consumò la rottura definitiva con l’Occidente: nel 1054, il **Grande Scisma** sancì la separazione tra la Chiesa Cattolica di Roma e la Chiesa Ortodossa di Costantinopoli.

Il lento declino: dalla battaglia di Manzikert alla caduta finale

Dopo la morte di Basilio II, l’impero entrò in una fase di crisi. Nel 1071 la disastrosa sconfitta di Manzikert contro i Turchi Selgiuchidi portò alla perdita di quasi tutta l’Anatolia. I contatti con i Latini durante le Crociate crearono diffidenza e ostilità, culminando nel 1204, quando i cavalieri della Quarta Crociata, invece di combattere i musulmani, saccheggiarono Costantinopoli e fondarono un effimero Impero Latino. L’impero bizantino si frazionò in tre stati (Trebisonda, Epiro, Nicea). Bisanzio fu rioccupata nel 1261 da Michele VIII Paleologo, ma il suo tentativo di restaurare l’impero fu vano. Ridotto a un piccolo stato greco, l’impero lottò per due secoli contro Serbi e Turchi Ottomani. Infine, nel 1453, Costantinopoli fu conquistata dal sultano Maometto II. L’ultimo imperatore, Costantino XI Paleologo, morì combattendo sulle mura.

L’eredità dell’Impero Bizantino

Nonostante la sua caduta, l’eredità dell’Impero Romano d’Oriente è immensa. Per mille anni, ha agito come un baluardo della cristianità contro le pressioni da Oriente. Ha preservato la cultura e la sapienza della Grecia e di Roma classica, che i suoi studiosi avrebbero poi reintrodotto in Occidente, contribuendo a innescare il Rinascimento. Ha dato vita a una forma d’arte unica e ha plasmato la cristianità ortodossa, influenzando profondamente la cultura di Russia, Balcani e Grecia.

Fonte immagine per l’articolo “Storia dell’Impero Romano d’Oriente”: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 16/12/2025