Le teorie delle relazioni internazionali, disciplina che deriva dalla scienza politica, hanno lo scopo di comprendere la politica internazionale nella sua complessità. Tutte hanno concezioni di sicurezza molto diverse, nonostante ciò quest’ultimo tema appare centrale per prevenire un fenomeno come la guerra.

Analizziamo insieme le 3 teorie delle relazioni internazionali:

Le teorie di relazioni internazionali si dividono in realismo, liberalismo e costruttivismo.

1. Realismo

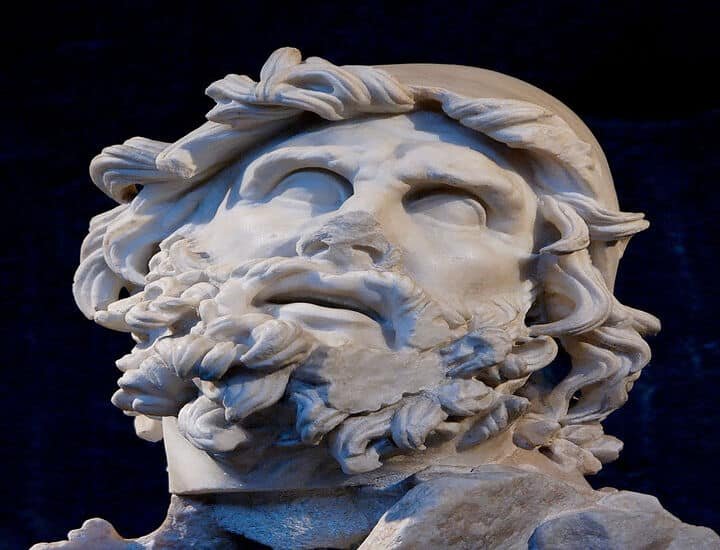

Secondo la teoria del realismo non esiste un’organizzazione o attore superiore a quello dello Stato. Essa si focalizza molto sul concetto di anarchia, cioè di assenza di un’ entità superiore agli Stati che possa garantire la sicurezza di questi ultimi. In assenza di una forza di polizia internazionale, gli Stati dovranno dunque provvedere alla propria sicurezza. Secondo i realisti, la conseguenza di questa condizione anarchica è che, ispirandosi a grandi pensatori come Hobbes e Tucidide, la maggioranza delle controversie a livello internazionale deve essere risolta con la guerra e lo scopo è, dunque, quello di individuare le cause latenti e profonde dei conflitti per evitare situazioni belliche in futuro. Come detto poc’anzi, nel formulare questa teoria i realisti hanno applicato a livello internazionale i concetti sviluppati dal filosofo giusnaturalista Hobbes, secondo cui nella società umana vige l’insicurezza e una situazione di costante pericolo dove vale il principio del bellum omnium contra omnes. L’oggetto della sicurezza secondo il realismo è, dunque, lo Stato che dovrà essere reso sicuro attraverso la difesa militare.

2. Liberalismo

Analogamente ai sostenitori del realismo, i liberali condividono l’idea che esiste una condizione di anarchia che regoli i comportamenti degli attori, tuttavia pensano che possa essere mitigata attraverso strumenti, come accordi internazionali, che favoriscono la cooperazione tra gli Stati. L’idea che la sicurezza sia esclusivamente garantita tra gli Stati stessi permane, ma allo stesso tempo tendono a credere che sia raggiungibile attraverso forme di cooperazione, aprendosi a strumenti che non sono necessariamente quelli militari.

3. Costruttivismo

I costruttivisti entrano nella dimensione ideazionale, si concentrano cioè sul ruolo dell’idea e delle norme. Quando si parla costruttivismo si parla di immagini, ad esempio l’immagine di una pistola in base ad una serie di condizioni come valori o idee può essere interpretato come uno strumento di sicurezza o come una fonte di insicurezza. Un altro esempio più vicino a noi è costituito dall’immagine di un hamburger che per alcuni potrebbe essere appetitosa, ma per altri, ad esempio i vegetariani, non lo è affatto. Lo stesso si potrebbe dire delle testate nucleari della Corea del Nord che dall’Italia sono percepiti come una minaccia, ma le stesse possedute dalla Francia non provocano alcuna reazione. Potremmo dire, dunque, che la stessa materialità viene interpretata in maniera diversa. I costruttivisti affermano inoltre che la sicurezza è socialmente costruita in quanto non c’è un vero e proprio dato materiale oggettivo che rappresenta una minaccia, ma è costruita in base alle epoche storiche e i rapporti sociali. In sostanza, la percezione di cos’è la sicurezza cambia in base all’identità e ai valori di ogni Stato.

Fonte immagine: Depositphotos.com