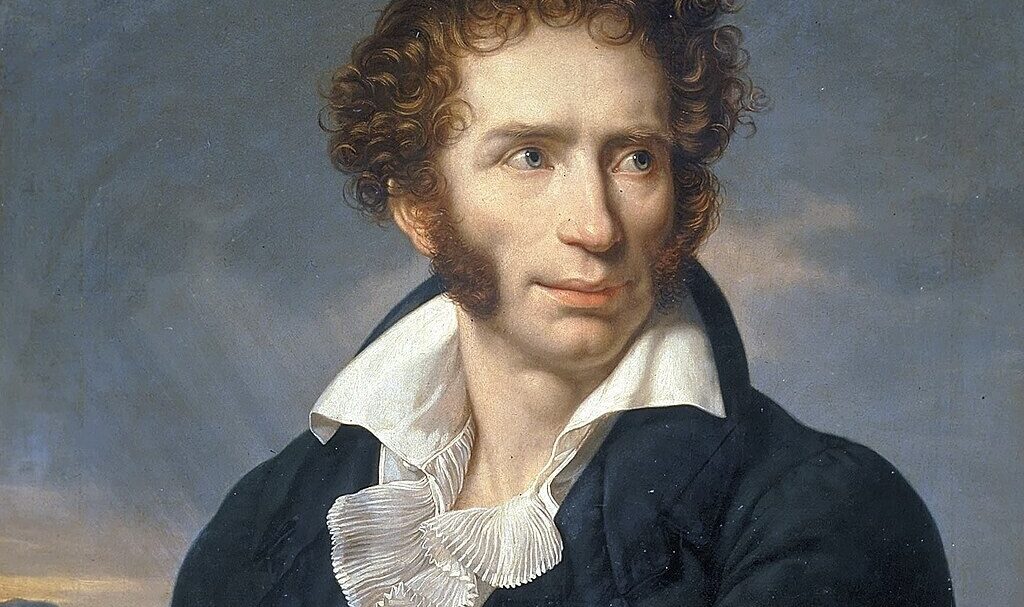

Ugo Foscolo è uno degli autori e poeti più importanti della letteratura italiana, figura cardine a cavallo tra Settecento e Ottocento. La sua opera, caratterizzata da una profonda passionalità e da un costante dialogo con il mondo classico, rimane un punto di riferimento fondamentale per comprendere il passaggio dall’Illuminismo al Romanticismo in Italia.

Indice dei contenuti

Cenni biografici

Niccolò Foscolo, che scelse in seguito di farsi chiamare Ugo, nacque il 6 febbraio 1778 a Zante, un’isola greca allora sotto il dominio veneziano. Figlio di un medico veneziano e di madre greca, si sentì sempre profondamente legato alla civiltà classica, un sentimento che permea tutta la sua produzione poetica. Dopo la morte del padre, si trasferì a Venezia, dove aderì con entusiasmo agli ideali della Rivoluzione francese. La sua speranza in Napoleone Bonaparte come liberatore dell’Italia fu però tradita con il Trattato di Campoformio (1797), quando Venezia fu ceduta all’Austria. Questa delusione politica segnò profondamente la sua vita e le sue opere, dando inizio a un’esistenza errabonda che lo portò a Milano, Bologna e Firenze.

A Milano conobbe intellettuali come Giuseppe Parini e Vincenzo Monti. Si arruolò nella Guardia Nazionale combattendo al fianco dei francesi e nel 1808 ottenne la cattedra di Eloquenza all’Università di Pavia, che fu però presto soppressa. Dopo la definitiva sconfitta di Napoleone nel 1815 e il ritorno degli austriaci a Milano, Foscolo scelse la via dell’esilio volontario per non giurare fedeltà al nuovo regime. Si rifugiò prima in Svizzera e poi a Londra, dove trascorse gli ultimi anni in difficoltà economiche. Morì a Turnham Green, vicino a Londra, il 10 settembre 1827. Nel 1871, i suoi resti furono traslati in Italia e sepolti nella Basilica di Santa Croce a Firenze, accanto ai grandi uomini che aveva cantato nel carme Dei Sepolcri.

Il pensiero e la poetica: tra Neoclassicismo e Preromanticismo

La formazione e il pensiero di Foscolo sono un complesso intreccio di correnti culturali: l’eredità dell’Illuminismo, la compostezza del Neoclassicismo e le nuove inquietudini del Preromanticismo. Inizialmente influenzato da una visione materialistica, secondo cui la vita umana è un ciclo di materia destinato a finire nel “nulla eterno”, Foscolo non trova conforto nella religione. Per superare questo pessimismo, egli affida un ruolo fondamentale alle illusioni: valori come l’amore, la patria, la bellezza, la gloria e la tomba. Sebbene la ragione le sveli come finzioni, queste illusioni sono per Foscolo l’unica cosa in grado di dare un senso all’esistenza e di spingere gli uomini a compiere grandi imprese.

In questo quadro, la poesia assume una funzione civilizzatrice. Essa è custode delle illusioni più nobili, consola gli uomini dalle sofferenze e, soprattutto, tramanda la memoria delle gesta eroiche, vincendo l’oblio del tempo e ispirando le generazioni future. La sua poetica è quindi in costante equilibrio tra due poli.

| Componente neoclassica | Componente preromantica |

|---|---|

| Ricerca di armonia, equilibrio e bellezza ideale, ispirata al mondo classico greco-romano. | Esaltazione delle passioni, del sentimento, del dolore e dei temi autobiografici come l’esilio. |

| Uso della mitologia come serbatoio di simboli e valori universali. | Conflitto tra l’eroe e la società, che porta a un senso di disperazione e al tema del suicidio. |

| Stile limpido, controllo formale e uso di un linguaggio aulico. Esempi: Le Odi, Le Grazie. | Toni malinconici, meditazioni sulla morte e sulla fugacità del tempo. Esempi: Ultime lettere di Jacopo Ortis, i Sonetti. |

Le opere principali

Ultime lettere di Jacopo Ortis (1798-1802)

Considerato il primo romanzo moderno italiano, l’Ortis è un romanzo epistolare che narra la storia del giovane Jacopo, alter ego dello stesso Foscolo. Il protagonista vive una duplice delusione: quella politica, causata dal tradimento di Napoleone, e quella amorosa, per l’impossibile amore per Teresa. Incapace di trovare un posto nella società e sopraffatto dal dolore, Jacopo sceglie il suicidio come unica via di fuga. L’opera è un chiaro esempio di sensibilità preromantica, per la sua enfasi sulla passione, sul conflitto tra individuo e società e sul tragico destino dell’eroe.

Le Odi e i Sonetti (1803)

In questa raccolta poetica convivono le due anime di Foscolo. Le due Odi (A Luigia Pallavicini caduta da cavallo e All’amica risanata) sono un perfetto esempio di Neoclassicismo, in cui la bellezza femminile viene celebrata e trasfigurata in un valore eterno e divino. I dodici Sonetti, invece, hanno un tono più intimo e autobiografico. Tra i più celebri vi sono:

- Alla sera: una meditazione sulla morte vista come pace dopo le angosce della vita.

- A Zacinto: esprime il dolore dell’esilio e la nostalgia per la terra natale.

- In morte del fratello Giovanni: un lamento funebre che unisce il dolore personale al tema dell’esule senza pace.

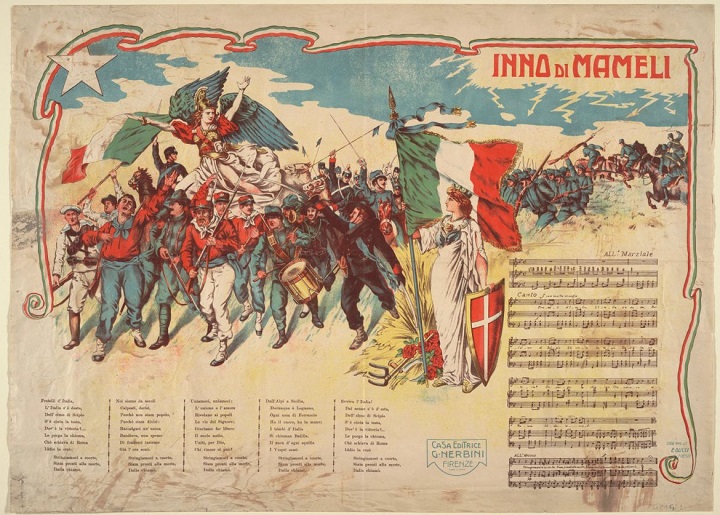

Dei Sepolcri (1807)

Questo carme in 295 endecasillabi sciolti è una delle opere più complesse e mature di Foscolo. L’occasione per la sua composizione fu l’editto di Saint-Cloud, un decreto napoleonico del 1804 (esteso all’Italia nel 1806) che imponeva sepolture anonime e fuori dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie. Partendo da una posizione materialistica (la tomba è inutile per il defunto), Foscolo sviluppa una profonda riflessione sul valore delle sepolture. Le tombe non servono ai morti, ma ai vivi: mantengono viva la “corrispondenza d’amorosi sensi” con i propri cari e, soprattutto, hanno un valore civile. Le tombe dei grandi uomini ispirano i posteri a compiere gesta virtuose per la patria. Quando anche le tombe vengono distrutte dal tempo, è la poesia a farsi custode eterna della memoria degli eroi.

Le Grazie (incompiuto)

Le Grazie è un poemetto incompiuto che rappresenta il punto più alto del Neoclassicismo foscoliano. L’opera celebra le dee Venere, Vesta e Pallade, personificazioni della bellezza e delle arti, che hanno il compito di ingentilire l’umanità e allontanarla dalla sua ferocia originaria. Attraverso uno stile sublime e ricco di immagini mitologiche, Foscolo esalta il potere civilizzatore della bellezza, capace di portare armonia nel mondo. Parte dei manoscritti originali è oggi conservata presso la Biblioteca Nazionale Braidense.

Le opere di Foscolo, con la loro perenne tensione tra passione e ragione, tra disperazione e ricerca di valori, continuano a parlare al lettore moderno, affrontando temi come il rapporto con la terra natale, l’inquietudine esistenziale e la ricerca di un senso in un mondo in cambiamento. Per un approfondimento sulla sua vita si può consultare l’enciclopedia Treccani.

Immagine in evidenza: Wikipedia – Francois-Xavier Fabre

Articolo aggiornato il: 19/09/2025