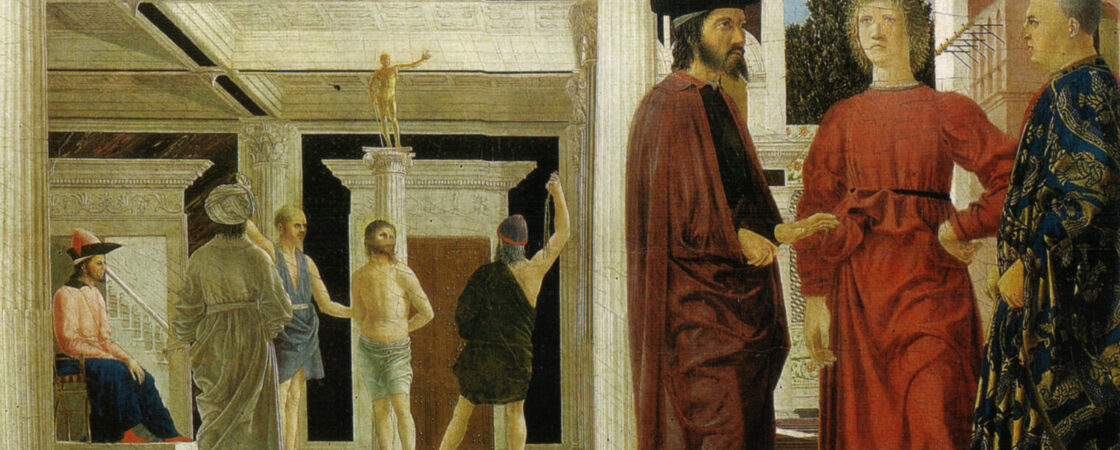

La flagellazione di Cristo è uno dei dipinti più celebri e enigmatici di Piero della Francesca (1415/1420-1492), un maestro del Rinascimento italiano. Quest’opera, caratterizzata da una composizione rigorosa, da una prospettiva perfetta e da un’atmosfera sospesa e misteriosa, continua a suscitare l’interesse e il dibattito di studiosi e appassionati d’arte. Analizzeremo La flagellazione di Cristo, approfondendone la storia, la tecnica, il significato e il luogo in cui è conservata.

Indice dei contenuti

Piero della Francesca e la flagellazione: un capolavoro del Rinascimento

Contesto storico e committenza dell’opera

Piero della Francesca, artista e matematico originario di Borgo Sansepolcro, fu una figura centrale del suo tempo. Attivo principalmente tra le Marche, l’Umbria e la Toscana, lavorò per importanti committenti come il duca di Urbino, Federico da Montefeltro. La sua arte è una sintesi sublime di rigore matematico e sensibilità luministica.

La flagellazione di Cristo, realizzata tra il 1455 e il 1460 circa, è un dipinto a tempera su tavola, di dimensioni relativamente piccole (58,4 x 81,5 cm). Non si conosce con certezza la committenza dell’opera, ma l’ambiente intellettuale della corte di Urbino è considerato il contesto più probabile per la creazione di un’opera così complessa.

Descrizione dell’opera: composizione e personaggi

Il dipinto è diviso in due scene principali, separate fisicamente ma unite da una rigorosa costruzione prospettica che le lega indissolubilmente.

A sinistra, in un’ambientazione interna che ricorda un pretorio romano, si svolge la flagellazione di Cristo. Gesù è legato a una colonna ionica sormontata da una statua dorata di un idolo pagano, mentre due aguzzini lo colpiscono. Assiste alla scena Ponzio Pilato, seduto su un trono, e un personaggio di spalle, scalzo, che alcuni studiosi identificano con l’imperatore bizantino Giovanni VIII Paleologo. L’ambientazione è una loggia rinascimentale, definita da colonne in marmo, un soffitto a cassettoni e un pavimento a scacchiera che guida l’occhio dello spettatore.

A destra, in primo piano e all’aperto, tre figure maschili conversano. La loro identità è il cuore del dibattito critico che circonda l’opera. Le loro posture sono solenni, i loro sguardi assorti, e sembrano del tutto estranei al dramma che si consuma alle loro spalle, eppure ne sono la chiave di lettura.

La tecnica pittorica di Piero della Francesca nella flagellazione

La prospettiva geometrica e la creazione dello spazio

Piero della Francesca è considerato uno dei maestri della prospettiva geometrica. Nella Flagellazione, questa tecnica non è solo un virtuosismo, ma lo strumento per creare uno spazio razionale, misurabile e carico di significati simbolici. Il punto di fuga, verso cui convergono tutte le linee prospettiche del pavimento e dell’architettura, si trova appena sotto la mano sinistra di Cristo, ponendolo come fulcro non solo narrativo ma anche strutturale dell’intera composizione.

L’uso della luce e del colore: il primo “notturno” della storia dell’arte

Piero della Francesca è noto anche per il suo uso sapiente della luce. Nella Flagellazione, la luce proviene da due fonti diverse: una fonte esterna, da sinistra, che illumina la scena della flagellazione, e una luce diffusa e chiara che illumina il gruppo di destra. Questa complessa gestione luminosa, che definisce i volumi con precisione cristallina, ha portato alcuni studiosi a considerare La flagellazione come uno dei primi “notturni” della storia dell’arte occidentale, capace di creare un’atmosfera sospesa e metafisica.

Significato e interpretazioni: un enigma artistico

Il significato della Flagellazione è stato oggetto di innumerevoli interpretazioni. La divisione della scena suggerisce un parallelo tra la Passione di Cristo (evento passato) e un evento contemporaneo all’artista, rappresentato dal gruppo a destra. Le due teorie principali sull’identità dei personaggi sono quella bizantina e quella dinastica.

| Interpretazione | Identità dei tre personaggi (da sinistra a destra) |

|---|---|

| Ipotesi bizantina | Cardinale Bessarione, Tommaso Paleologo e Niccolò III d’Este. L’opera sarebbe un’allegoria del dolore per la caduta di Costantinopoli (1453) e un invito a una nuova crociata. |

| Ipotesi dinastica | Ottaviano Ubaldini della Carda, Ludovico Gonzaga e il giovane Oddantonio da Montefeltro (il personaggio centrale scalzo), assassinato nel 1444 in una congiura. La flagellazione di Cristo sarebbe un parallelo con la sofferenza innocente di Oddantonio. |

L’interpretazione bizantina

Secondo una lettura tradizionale, l’opera si collega a eventi politici contemporanei, come la caduta di Costantinopoli (1453). I tre personaggi sulla destra sarebbero figure chiave nel dibattito sulla riunificazione delle Chiese d’Oriente e d’Occidente per fronteggiare l’avanzata ottomana. Il Cristo flagellato simboleggerebbe le sofferenze della cristianità. In questa visione, il personaggio centrale a destra è spesso identificato con un umanista greco, e l’intera scena è un appello all’azione.

L’ipotesi dinastica: l’assassinio di Oddantonio da Montefeltro

Una delle interpretazioni più accreditate lega l’opera a una vicenda locale: l’assassinio di Oddantonio da Montefeltro, fratellastro e predecessore di Federico. In questo caso, il giovane al centro del gruppo di destra sarebbe Oddantonio, ritratto come un martire innocente, affiancato dai due consiglieri ritenuti responsabili della congiura. La flagellazione di Cristo diventerebbe un potente parallelo teologico per la morte ingiusta del giovane duca, e l’opera un atto di commemorazione e forse di espiazione da parte del successore Federico.

Dove ammirare la flagellazione di Cristo: la Galleria Nazionale delle Marche

La flagellazione di Cristo è conservata nella Galleria Nazionale delle Marche, situata nello splendido Palazzo Ducale di Urbino. Il dipinto è una delle opere più importanti del museo e una delle testimonianze più alte dell’arte di Piero della Francesca e del Rinascimento italiano. L’artista firma l’opera sul gradino del trono di Ponzio Pilato, con una scritta in latino che recita: «OPVS PETRI DE BVRGO S[AN]C[T]I SEPVLCRI» («Opera di Piero da Borgo Sansepolcro»).

Fonte dell’immagine: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 05/09/2025