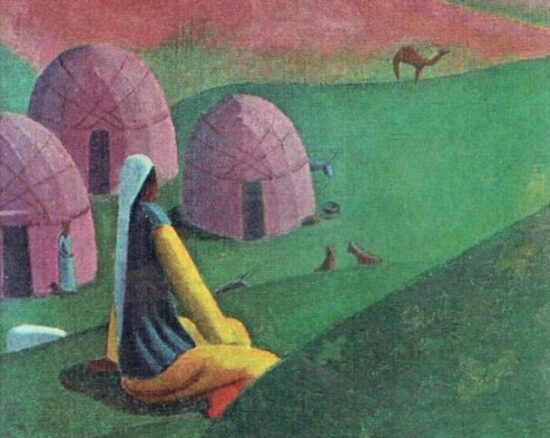

Cosa succede quando la tradizione si scontra con la modernità, il cielo con la steppa e la memoria con l’oblio? In Il giorno che durò più di un secolo (1980), Čingiz Ajtmatov (scrittore kirghiso fra i più importanti dell’intera letteratura sovietica) costruisce un’opera monumentale e stratificata, dove la narrazione si distende a cavallo tra la vastità delle steppe kazake e l’immensità del cosmo. Non è un romanzo semplice da inquadrare: è allo stesso tempo realismo sovietico, romanzo filosofico, epopea popolare, racconto fantastico, elegia del mondo nomade e denuncia silenziosa contro la disumanizzazione.

Il giorno che durò più di un secolo: trama

Tutta la vicenda accade nell’arco di un giorno, ma quel giorno sembra condensare secoli. Edigej, vecchio ferroviere di uno sperduto scalo ferroviario nei Sarozeki (un tratto di steppa kazaka), accompagna la salma del suo amico Kazangap nel luogo dove desiderava essere sepolto: il cimitero tradizionale di Ana-Beiit. Ma una recinzione militare li blocca: il cimitero è diventato territorio del cosmodromo. Ai vivi è vietato accedere, e ai morti è vietato tornare.

Mentre Edigej viaggia a dorso del suo cammello Karanar, la memoria si apre in una lunga, malinconica serie di flashback: storie di persecuzione politica, di fedeltà al lavoro, di amore non vissuto, di leggende antiche e torture dimenticate. In parallelo, nello spazio, una navicella russo-americana entra in contatto con un’astronave aliena, ma la Terra risponde con la guerra. L’incontro fra mondi viene respinto. Ajtmatov intreccia così due viaggi: uno interiore e terrestre, l’altro cosmico e simbolico.

Il giorno che durò più di un secolo: il mankurt come metafora dell’oblio

«Il mankurt non sapeva chi fosse, da che tribù provenisse, non conosceva il proprio nome, non ricordava il padre, la madre: insomma non aveva coscienza di sé stesso come essere umano». Il mankurt, figura leggendaria evocata nel romanzo, è un uomo a cui è stata cancellata la memoria: non sa chi è, né da dove viene. È schiavo. Ajtmatov lo usa come simbolo profondo di ciò che succede a chi perde la propria coscienza storica e identità culturale. «Era pari a una creatura muta e quindi assolutamente sottomesso e inoffensivo». Il mankurt è chi obbedisce senza più pensare, chi si adatta alla violenza dell’imposizione culturale senza porsi domande.

«Ogni schiavo è potenzialmente un ribelle. Il mankurt era nel suo genere l’unica eccezione, gli erano radicalmente estranee le spinte alla rivolta, alla disobbedienza. Non conosceva queste passioni. Non c’era quindi bisogno di controllarlo, di tenerlo sotto sorveglianza e tanto meno di sospettarlo di progetti segreti.»

Ma il mankurt non è solo il simbolo del colonialismo sovietico (colui che ha dimenticato la propria lingua, le leggende, i riti), è una figura universale. Oggi è chi vive solo nel presente, chi non sa più da dove viene, chi ha perso la capacità di ricordare, è chi rinuncia a pensare per sopravvivere. Ajtmatov ci avverte: il vero pericolo per l’uomo non è l’ignoranza, ma l’oblio. L’anima si può perdere anche senza accorgersene. È la metafora più terribile del romanzo: perdere la memoria significa perdere sé stessi.

La tradizione e il lavoro come dignità

Edigej è un uomo semplice, che “pensa con le mani”, ma la sua etica è profonda. Ajtmatov ci dice chiaramente che in Edigej il pensiero non è separato dall’azione; il suo corpo è il luogo della riflessione: spalare la neve, domare il cammello e trovare un modo per seppellire il compagno nel luogo in cui desiderava sono tutti riti laici, ma carichi di valore. Il lavoro non è solo sopravvivenza: è forma di pensiero, è modo di esistere. Il romanzo racconta l’eroismo silenzioso dei dimenticati: ferrovieri, pastori, lavoratori della steppa; tutte figure umili ma profondamente umane. Il passato nomade convive con la modernità socialista, ma non sempre in armonia.

«Per vivere allo smistamento del Sary-Ozek bisognava avere una grande forza d’animo, altrimenti non si restava a galla». Il Sary-Ozek (in kirghiso e kazako “Saryözek”, letteralmente “pianure gialle”) è una vasta regione steppica e semidesertica dell’Asia Centrale, situata principalmente nel sud-est del Kazakistan. È un luogo reale, ma in Ajtmatov diventa anche simbolico. È la steppa, un luogo attraversato da treni e missili, uno spazio al confine tra tradizione e futuro, tra memoria e oblio, tra vita e morte, dove si prova a resistere con dignità, anche se nessuno guarda. Edigej non è un eroe rivoluzionario, ma un guardiano dell’umano, una figura che “fa spazio alla memoria” con gesti concreti.

In Edigej convivono la fedeltà al dovere socialista e il legame profondo con le radici nomadi, con la steppa, con i riti e le tradizioni antiche. Ma queste due forze, modernizzazione e memoria, non sono in equilibrio: si sfiorano, si scontrano, si escludono. Edigej lo capisce quando il cimitero sacro viene chiuso dal filo spinato del cosmodromo: nemmeno morire in pace è più possibile.

L’elemento del cosmo: l’utopia e l’impossibilità dell’incontro

Nel romanzo, Ajtmatov inserisce un secondo livello narrativo fantascientifico, dove una navicella sovietico-americana intercetta una stazione spaziale aliena che vuole stabilire un contatto pacifico con l’umanità. I governi terrestri, però, decidono di distruggere la propria navetta, pur di non rischiare la comunicazione. Questo episodio, per quanto surreale, ha una chiara funzione simbolica e politica: rappresenta l’autodistruttività del genere umano, incapace di fidarsi dell’“altro”. Mette a nudo la paranoia del potere, che preferisce l’annientamento al dialogo; è un’allegoria del fallimento della cooperazione internazionale, anche in campo scientifico.

Ajtmatov suggerisce che la Terra intera si sta comportando da mankurt: ha perso la memoria, la curiosità e la coscienza. E per paura, rinuncia alla possibilità di una svolta. Gli alieni che vogliono stabilire un contatto sono accolti con missili. L’uomo, dice Ajtmatov, non è ancora pronto per la pace, perché non ha nemmeno imparato a riconoscere sé stesso nell’altro.

L’umanità ha raggiunto le stelle, ma non sa seppellire i propri morti dove essi vorrebbero. L’alienità vera è quindi dentro di noi; il contatto alieno non è fantascienza fine a sé stessa, ma una potente metafora dell’incapacità umana di evolversi spiritualmente, anche di fronte al miracolo. È Ajtmatov che ci dice: «Non è il futuro il nostro problema, ma il passato che continuiamo a ignorare». Così come la Terra rifiuta il contatto pacifico con l’altro nello spazio, essa rifiuta anche il contatto con il proprio passato.

Il cosmodromo rappresenta il futuro, il progresso, lo slancio verso il cielo. Il cimitero, invece, è il luogo della memoria collettiva, del legame con le radici e della continuità con gli antenati. Il fatto che il cosmodromo abbia inghiottito il cimitero tradizionale è una potente metafora: il futuro costruito senza rispetto per il passato diventa un deserto. Qui c’è anche una critica di Ajtmatov all’invasività dello Stato sovietico, che arriva a trasformare anche i luoghi sacri in zone militari. In più, la denuncia di un esproprio culturale: l’identità kazaka (e centroasiatica) viene sistematicamente cancellata o subordinata a un progetto imperiale più grande. E nelle culture nomadi, il luogo della sepoltura ha un valore spirituale e genealogico enorme.

Perché leggerlo oggi?

Il giorno che durò più di un secolo è un romanzo per chi ama la letteratura filosofica e visionaria, capace di fondere domande etiche, cosmiche e umane in una narrazione epica e concreta. Ajtmatov scrive come chi interroga il destino dell’uomo, non solo la sua storia. È anche un libro per chi cerca storie di identità cancellate, di popoli marginalizzati, di individui che lottano per non diventare mankurt, cioè strumenti vuoti nelle mani del potere. È un libro che parla anche di oggi, dove tanti vivono senza radici, senza passato, sospesi in un eterno presente. È infine anche un buon approccio per chi vuole scoprire la letteratura centroasiatica, quella che non imita Mosca, ma parla di una stazione ferroviaria nel bel mezzo del nulla, dove la Terra vibra ancora sotto i piedi.

In un mondo ancora spaccato da muri e confini, Il giorno che durò più di un secolo è un romanzo attualissimo. Parla di memoria, identità, trauma collettivo e alienazione. Chi oggi si interroga sul colonialismo culturale, sulla cancellazione delle radici, sulla frattura fra modernizzazione e spiritualità, troverà qui una voce limpida e dolente. Ajtmatov scrive da una periferia, il suo Kirghizistan (nonostante ambienti il suo romanzo in Kazakistan), ma il suo sguardo è globale, profetico.

Il giorno che durò più di un secolo è disponibile sul sito di Ugo Mursia Editore.

Fonte immagine in evidenza: Ugo Mursia Editore