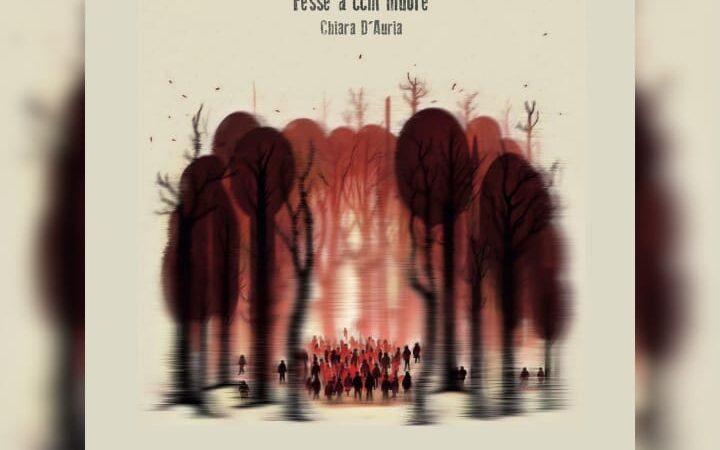

Il disco d’esordio di Chiara D’Auria Féssë a cchi muόrë (Liburia Records) è un’opera interamente cantata in dialetto titese, attraverso il cui ascolto si è introiettati nell’immaginario non solo delle terre lucane, ma, soprattutto, in quello della cantautrice: come si evince dalle stesse parole di Chiara D’Auria, i simboli dell’immaginario lucano sono interpretati dalla sua sensibilità artistica che fa di essi caratteri mobili, vivi e vividi, tridimensionali nella loro rievocazione attraverso il canto. In tal senso, la dimensione a-storica dell’immaginario collettivo fluisce nel divenire storico, attraverso la personale esperienza di donna e autrice. Chiara D’Auria intende scavare, toccare con mano, le radici di un’identità che molto spesso è volutamente vittima di oscurantismo mediatico e culturale.

La scelta di chiudere Féssë a cchi muόrë con il brano fantasma Ji e la tèrra mìa, costituito dalle parole di Rocco Scotellaro tratte da poesie come Noi non ci bagneremo o I santi contadini di Matera o ancora dai frammenti dell’incompiuto romanzo L’uva puttanella, pare richiamarsi a un senso di reazione e di resistenza a forme di giudizi, e pregiudizi, che spesso sono stati attribuiti con superficialità all’intero Meridione.

La “morte” rievocata nel titolo del lavoro di Chiara D’Auria pare indicare la morte culturale di chi supinamente accetta le strette categorie sociali entro cui si è malgrado calati; in tal senso, non pare errato affermare che Féssë a cchi muόrë valica ampiamente i confini della Lucania.

Intervista a Chiara D’Auria

Féssë a cchi muόrë appare come un inno alla tua terra natia, la città lucana di Tito; ciò si evince non solo dalle figure evocate nei tuoi testi, ma anche, e forse soprattutto, dall’utilizzo non oleografico del dialetto titese; esso, anzi, attraverso il tuo canto, risuona della voce di coloro che lo parlano e lo rendono lingua viva. Qual’è stato, pertanto, il processo che ti ha indirizzata verso la scrittura e il canto in dialetto titese?

Féssë a cchi muόrë parla della mia terra natia, ma mette in luce anche la sua universalità. Ritrae un Sud che non è tanto luogo geografico quanto luogo dell’anima. La verità è che non ho mai scelto di scrivere in titese; per quello che avevo da raccontare, il mio dialetto mi è sembrato l’unico veicolo possibile di autenticità. È successo e mi sono fidata di me. Penso che se vuoi fare arte non ha senso costruirti un personaggio, anzi, devi potenziare ciò che sei. Le mie radici mi hanno permesso di non brancolare nel buio, proprio perché per me hanno rappresentato l’istinto e quindi la forma in cui ho pensato i contenuti che volevano uscire da me. I dialetti, poi, sono già storia del territorio e della gente e credo parlino, per questo, alle nostre sfere più sensibili.

Chiara D’Auria, il tuo disco si può definire un concept album, ovvero un’opera organicamente concepita in cui i singoli brani sono orchestrati allo scopo di ricreare l’immaginario collettivo innervato nella terra titese. Parlaci della tua ispirazione e della tua concezione di musica, canto e scrittura.

Personalmente, non concepisco la musica come un mero oggetto estetico, anzi, è qualcosa che illumina l’io più autentico e lo rende universale, “politico”. Vien da sé che si crea una corrispondenza tra l’immaginario individuale e quello collettivo, l’uno e i molti ritrovano la loro identità. Con una canzone io posso dar voce a chi sta ai margini, posso denunciare una condizione, posso cantare la speranza anche quando la vita è disgraziata, posso trasformare il dolore, la bruttezza e la banalità in qualcosa di speciale. Sento molto la responsabilità di ciò che faccio ed è per questo che per me una canzone è una cosa semplice, ma mai superficiale.

Di base, sono una a cui piace esplorare: osservo, ascolto, leggo, assorbo ciò che mi sta intorno e miscelo varie cose. Amo gli intrecci culturali e questo mi porta ad approfondire innanzitutto la mia identità, sono affascinata dall’integrazione di più linguaggi, codici e strumenti differenti: nel mio disco c’è tradizione, superamento della stessa, cantautorato, world music. Sono tanto sfaccettata, proprio caratterialmente parlando, e le mie canzoni non sono altro che lo specchio di me stessa. Creare per me è un bisogno dell’anima, un’esigenza, un modo in cui riesco a mostrarmi intera.

Quanto la tradizione popolare, sia in termini di canto che di musica, è entrata nella realizzazione dei brani di Féssë a cchi muόrë?

Molto. Ho svolto ricerche su libri antichi che mi hanno restituito un mondo che, altrimenti, sarebbe svanito per sempre, oltre che sono da sempre alla ricerca di chi ha memoria e ho una tendenza spiccata a stringere legami con le persone anziane. Mentre scrivevo i pezzi del disco, spesso, m’intrattenevo in piazza al mio paese per chiacchierare con gli amici di mio nonno: li ascoltavo, prendevo nota, registravo, archiviavo. Mia nonna, poi, era una fervente cattolica praticante e da piccola mi avventuravo con lei per monti quando prendeva parte ai pellegrinaggi. Li trovavo veramente affascinanti. Se pensiamo alla Madonna di Viggiano – protettrice della Lucania – o alla Madonna del Pollino, possiamo dire che questi sono dei veri e propri raduni spontanei di musicisti. Ognuno suona quel che può, come sa: organetti, tamburelli, bottiglie percosse con le chiavi, ecc. Anche le feste dei santi si trasformano spesso in un crogiolo di canti e danze e questa commistione tra sacro e profano è un qualcosa che ha sempre stimolato molto la mia immaginazione, a livello sonoro e a livello narrativo.

Féssë a cchi muόrë è un canto di simboli, un coro di voci che si articola lungo un ordito fatto di ombre talora sfuggenti. Secondo queste suggestioni appaiono il lupo, il becchino, gli affatturati: una serie di immagini che contribuiscono a definire un senso di appartenenza. Chiara D’Auria, secondo quali intenzioni hai interpretato i simboli della tradizione popolare?

Mi sono servita di immagini fortemente mie, che appartengono al mio immaginario e a quello della mia gente. Ho parlato la mia lingua in tutti i sensi, senza però mai servirmi di opinioni precostituite e generalizzate, perché sono una ragazza lucana, sì, ma nel 2023, e faccio esperienze dirette. Allora la “zitella” è diventata un uccello di bosco che non si è lasciato catturare dalle mani gelide del primo capitato; la cleptomane del paese è una donna a cui non sono rimasti neanche gli “occhi per piangere” e mostra la sua disperazione e il suo profondo senso di solitudine: tutti se ne sono andati in cerca di fortuna altrove, il marito, prima, e i figli, poi; il guardone non crea disgusto, ma, attraverso il suo sensibile sguardo, si assiste alla miseria dei vizi dei compaesani considerati “normali” e si è in grado di riconoscere l’amore non bugiardo, quello non esposto di chi sarebbe etichettato l’“anomalo” del paese se solo si fosse mostrato per com’è; il becchino è il “diverso”, colui che porta sfortuna perché trae profitto dalla morte altrui, ma il mio “beccamortu” racconta alla luna di essere cosciente di non avere colpe, che in fondo la gente cerca solo un capro espiatorio perché ha paura di crepare, perché quando si muore il seguito è ignoto e non si sa dove si va a finire.

Chiara D’Auria, vorrei proporti una riflessione, dettata da suggestioni personali, che porta all’ultima domanda di questa piccola intervista. Ascoltando i brani di Féssë a cchi muόrë ho percepito atmosfere tinte di ‘profondo granato’, le quali mi hanno rimandato con la mente a rievocazioni della terra lucana tratteggiate, letterariamente, da Carlo Levi in Cristo si è fermato ad Eboli (1945) e, in termini saggistici, da Ernesto De Martino ne La terra del rimorso (1961): essi descrivono, attraverso le rispettive forme e contenuti, le circostanze culturali di un ‘mondo magico’ dalle connotazioni a-storiche; nel tuo lavoro, questo ‘immobilismo’ pare superato in virtù del tuo radicamento nella cultura lucana e del confronto con realtà ulteriori e plurime; in altre parole, in Féssë a cchi muόrë coesistono un immaginario archetipico e simbolico e un immaginario in divenire, tra i quali si inserisce a mo’ di spaccatura, concreta e astratta, la tragedia bradisismica del 1980, ma che con la tua ispirazione riesci a intrecciare con musica e parole nei tuoi brani. In tal senso, hanno influito (e se sì, quanto?) le interpretazioni di Levi e di De Martino nel tuo lavoro? Cosa puoi dirci in relazione al legame tra ‘lontano’ e ‘vicino’, ‘passato’ e ‘presente’ nella tua opera?

Mi hanno certamente offerto elementi e stimoli, ma osservo e racconto da una prospettiva diversa oggi, che va oltre la visione della mia regione come un luogo quasi mitico. Nel mio album, il passato dialoga costantemente col presente, cercando di tenersi lontano dallo stereotipo, dal turistico e soprattutto da certe dinamiche culturali a carattere repressivo, che puntano più che altro ad affermare l’incolmabile alterità di un Mezzogiorno che non si evolve. Si dice che fossimo degli zotici, dei condannati dalla storia (riprendo questo concetto in Dupu, ma solo per distruggerlo, rendendo la mia bestia, ad un certo punto della canzone, consapevole della sua forza, “mannara”, cosciente di dover cambiare narrazione di se stessa, perché la verità è che non è fatta per abbassare la testa e accontentarsi delle ossa del padrone). Si dice che fossimo degli asserviti alla superstizione, il che è vero, ma c’è da tener presente che ci muovevamo benissimo nel mondo per quello che era, ed era giusto così. Allora sento il bisogno di raccontarvi io la mia terra, a modo mio, perché sono sua figlia e glielo devo, altrimenti si ritrova puntualmente intrusa nelle narrazioni degli altri.

La Basilicata del presente è diversa da quella del passato per molti versi, si presenta costituita da tanti piccoli comuni in costante calo demografico oggi (io stessa ho studiato e lavorato fuori per anni), l’economia e i sistemi di vita tradizionali sono in costante declino. Certi repertori d’immagini e anche sonorità sono più una “componente affettiva” che altro e alcuni fenomeni appartenenti alla tradizione sono in fase terminale, mentre altri resistono e si rivitalizzano o re-inventano grazie alle nuove generazioni. Questo concetto di re-invenzione mi sta molto a cuore: io subisco il fascino della tradizione, ma mi attivo per un’“evoluzione” della stessa e riproporre quella tradizione non è mai stata mia intenzione.

Ringraziamo Chiara D’Auria per questa intervista.

Fonte immagine: Spotify

One Comment on “Chiara D’Auria: 5 domande su Fess’ a chi muor’ | Intervista”