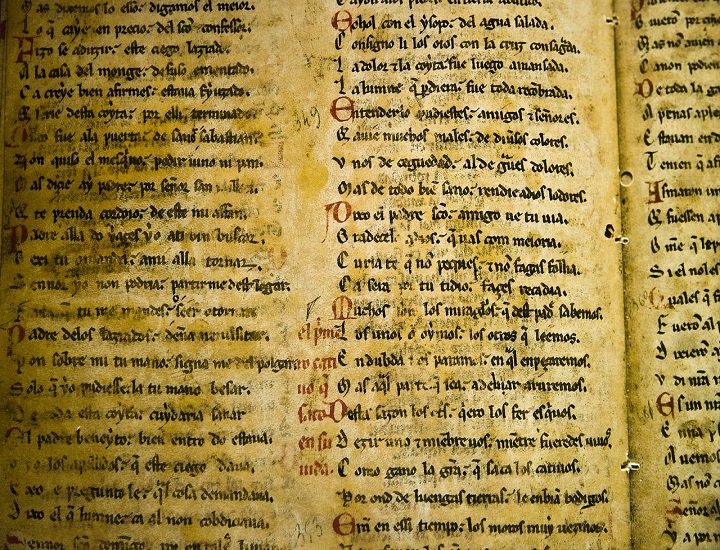

La letteratura anglosassone comprende le testimonianze scritte in antico inglese prodotte prima della conquista normanna della Britannia, evento che culminò con la Battaglia di Hastings del 1066. Gran parte di questo patrimonio è sopravvissuto grazie all’opera di sovrani come Alfredo il Grande del Wessex, che arginò l’avanzata dei Vichinghi e promosse l’uso del dialetto sassone occidentale come lingua letteraria standard. Quasi tutta la produzione poetica a noi giunta è contenuta in quattro celebri manoscritti.

Indice dei contenuti

I quattro grandi codici della poesia anglosassone

La poesia in antico inglese è conservata principalmente in quattro grandi codici, redatti tra il X e l’XI secolo, che raccolgono opere di epoche e autori diversi.

| Manoscritto e luogo di conservazione | Contenuto principale e caratteristiche |

|---|---|

| Manoscritto Junius XI (Bodleian Library, Oxford) |

Contiene poemi di argomento biblico (Genesi, Esodo, Daniele) attribuiti alla scuola del monaco Caedmon (VII sec.), il primo poeta inglese di cui si conosca il nome grazie allo storico Beda. |

| Manoscritto di Vercelli (Vercelli Book) (Biblioteca Capitolare, Vercelli) |

Include sei poemi e ventitré omelie in prosa dal forte carattere omiletico. Due poemi, Elena e Il Fato degli Apostoli, recano la firma in rune del poeta Cynewulf. |

| Exeter Book (Cattedrale di Exeter, Devon) |

È un grande codice miscellaneo che contiene opere di Cynewulf (Cristo, Giuliana), una serie di indovinelli (riddles) e i massimi esempi di poesia elegiaca come The Wanderer e The Seafarer. |

| Manoscritto Cotton Vitellius A XV (British Library, Londra) |

È il più celebre, poiché contiene l’unica copia del Beowulf, il più importante poema epico in antico inglese, che fonde la tradizione eroico-pagana germanica con elementi cristiani. Include anche il frammento di Giuditta. |

Le caratteristiche del verso anglosassone

Il verso della poesia anglosassone si basa su un sistema accentuativo e allitterativo, molto diverso da quello della tradizione romanza. La sua unità fondamentale è il cosiddetto verso lungo allitterante. Questo è composto da due semiversi (o emistichi), separati da una cesura. L’unità ritmica è data da quattro accenti forti (due per emistichio), mentre l’unità fonica è creata dall’allitterazione, cioè la ripetizione dello stesso suono consonantico o vocalico all’inizio di almeno tre parole chiave del verso. Altre due figure retoriche distintive sono:

- Il kenning: una metafora complessa, spesso una parola composta, usata per sostituire un nome comune. Ad esempio, il mare poteva essere definito “strada delle balene” (hronrāde) o il corpo “casa delle ossa” (bānhūs).

- La litote: un’affermazione espressa attraverso la negazione del suo contrario, spesso con intento ironico. Ad esempio, per dire che una spada era buona, il poeta poteva affermare che “non era la peggiore delle lame”.

Fonte foto: Freepik

Articolo aggiornato il: 26/09/2025