Il termine diaspora, dal greco “dispersione”, indica la disseminazione di un popolo costretto ad abbandonare la propria terra d’origine. La diaspora ebraica (in ebraico Galut, “esilio”) è il fenomeno storico di dispersione degli ebrei al di fuori della Terra d’Israele, un processo che ha inciso profondamente sull’identità culturale e sul giudaismo, modellandoli attraverso i secoli.

Indice dei contenuti

- Quali sono le tappe storiche della diaspora ebraica?

- Le origini: l’esilio babilonese

- La diaspora sotto l’Impero Romano: la distruzione del Tempio

- La diaspora nel Medioevo e le grandi comunità

- Le conseguenze culturali e religiose

- La fine della diaspora? La nascita dello Stato d’Israele

- La condizione degli ebrei oggi nel mondo

Quali sono le tappe storiche della diaspora ebraica?

| Data | Evento chiave della diaspora |

|---|---|

| 586 a.C. | Distruzione del Primo Tempio e inizio dell’Esilio babilonese |

| 70 d.C. | Distruzione del Secondo Tempio da parte dei romani |

| 135 d.C. | Fine della rivolta di Bar Kokhba e divieto per gli ebrei di risiedere a Gerusalemme |

| 1492 d.C. | Espulsione degli ebrei dalla Spagna (diaspora sefardita) |

Le origini: l’esilio babilonese

La diaspora ebraica ha avuto un primo, fondamentale inizio nel VI secolo a.C. (non VII), in seguito alle conquiste degli Assiri e poi dei Babilonesi. L’evento cardine fu la distruzione del Primo Tempio di Gerusalemme, costruito dal re Salomone, da parte del re babilonese Nabucodonosor II nel 586 a.C. Questo portò alla deportazione di gran parte dell’élite ebraica in Babilonia. Questo periodo, noto come Esilio babilonese, fu il primo grande trauma di sradicamento e diede inizio a una fitta serie di migrazioni per la comunità ebraica.

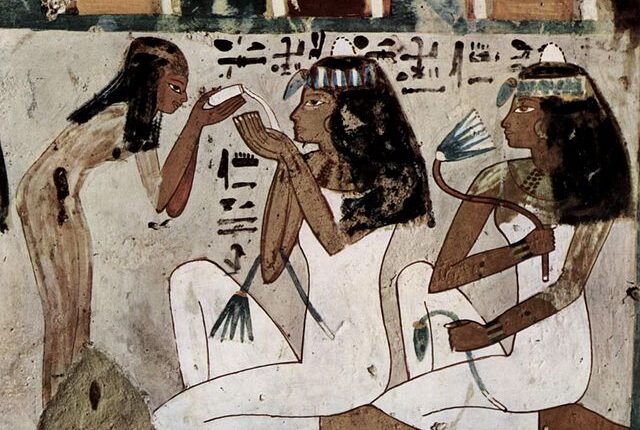

Da questo momento in poi, dalla dispersione forzata si inizia a parlare anche di migrazione volontaria. Sebbene molti ebrei tornarono in Giudea dopo l’editto di Ciro del 538 a.C., comunità ebraiche fiorenti rimasero a Babilonia e in altre regioni come l’Egitto, mantenendo forti legami con la madrepatria.

La diaspora sotto l’Impero Romano: la distruzione del Tempio

La fase più drammatica della diaspora avvenne sotto il dominio romano. Nel 66 d.C. scoppiò la Prima guerra giudaica, una grande rivolta contro Roma. L’intervento militare degli imperatori Vespasiano e Tito fu durissimo. Nel 70 d.C., Tito conquistò Gerusalemme e distrusse il Secondo Tempio, centro della vita religiosa e nazionale ebraica. Questo evento segnò una svolta catastrofica. Centinaia di migliaia di ebrei furono uccisi o venduti come schiavi, e i sopravvissuti furono costretti a disperdersi in altre città dell’Impero.

Una successiva rivolta, guidata da Simon Bar Kokhba tra il 132 e il 135 d.C., fu schiacciata con brutalità ancora maggiore dall’imperatore Adriano. Secondo gli storici, Adriano rase al suolo Gerusalemme e la rifondò come città pagana con il nome di Aelia Capitolina, vietando agli ebrei di mettervi piede. Questo consolidò la diaspora, trasformando la dispersione in una condizione permanente per la maggior parte del popolo ebraico.

La diaspora nel Medioevo e le grandi comunità

Durante il Medioevo, gli ebrei si stabilirono in diverse parti del mondo, creando importanti centri culturali. La condizione degli ebrei variava a seconda dei contesti. Dopo che nel 381 d.C. il cristianesimo divenne religione di stato dell’Impero Romano, gli ebrei furono tollerati ma considerati una minoranza ostile, soggetta a restrizioni. Anche nei territori musulmani, gli ebrei (e i cristiani) potevano professare la loro fede come dhimmi (protetti), ma in una condizione di inferiorità giuridica e pagando una tassa specifica.

In questo periodo si delinearono le due principali branche del popolo ebraico nella diaspora:

- Sefarditi: ebrei originari della penisola iberica (Spagna e Portogallo), che svilupparono una ricca cultura fino alla loro espulsione nel 1492. Si dispersero poi nel Nord Africa, nell’Impero Ottomano e nei Paesi Bassi.

- Ashkenaziti: ebrei insediati nella valle del Reno (Germania) e successivamente migrati in tutta l’Europa orientale, dove svilupparono la lingua yiddish.

Le conseguenze culturali e religiose

La diaspora ebbe conseguenze profonde. La distruzione del Secondo Tempio e la fine del culto sacrificale costrinsero l’ebraismo a reinventarsi. Nacque il Giudaismo rabbinico, una forma di religione non più centrata sul Tempio, ma sulla preghiera, sullo studio della Torah e sulla vita comunitaria raccolta attorno alla sinagoga. Ancora oggi, per gli ebrei devoti è fondamentale pregare presso il Muro del Pianto (Kotel), l’ultimo resto del muro di contenimento del complesso del Tempio.

Questa dispersione millenaria è documentata magnificamente presso l’ANU – Museo del Popolo Ebraico a Tel Aviv, che ripercorre la storia delle comunità ebraiche nel mondo.

La fine della diaspora? La nascita dello Stato d’Israele

L’idea che la diaspora ebraica sia “terminata” nel 1948 è una semplificazione. Con la fine della Seconda guerra mondiale e la tragedia della Shoah, nel 1948 le Nazioni Unite approvarono un piano di spartizione della Palestina. L’adozione della Dichiarazione di Indipendenza il 14 maggio 1948 segnò la nascita dello Stato di Israele.

Questo evento non ha posto fine alla diaspora in senso demografico (la maggior parte degli ebrei vive ancora fuori da Israele), ma ne ha cambiato il significato: ha segnato la fine della condizione di popolo senza stato, offrendo a ogni ebreo nel mondo un “posto da chiamare casa” e il diritto di ritornare nella Terra dei Padri (Aliyah). La nascita di Israele, sebbene accolta con entusiasmo dalla comunità ebraica, ha dato inizio al complesso conflitto con i palestinesi, che dura ancora oggi.

La condizione degli ebrei oggi nel mondo

Oggi la condizione sociale degli ebrei dipende molto dal Paese in cui vivono. In molti stati, come Stati Uniti, Francia e Canada, le comunità ebraiche sono vibranti, attive e integrate, con membri che hanno raggiunto il successo in ogni campo. Tuttavia, la storia delle persecuzioni, culminata con l’orrore dell’Olocausto (la cui memoria è preservata da istituzioni come Yad Vashem), ha lasciato cicatrici profonde. Fenomeni come l’antisemitismo e il terrorismo rimangono sfide attuali. Il diritto di vivere serenamente, negato per secoli agli ebrei in diaspora, è un tema universale che oggi riguarda siriani, ucraini e tanti altri popoli costretti a fuggire dalla propria terra.

Immagine di copertina: Pixabay

Articolo aggiornato il: 16/12/2025