La mentalità medievale rappresenta il modo in cui gli uomini e le donne del Medioevo, in particolare fino all’anno Mille, concepivano il mondo. Questa visione permeava ogni aspetto della loro esistenza: dalla vita alla morte, dal corpo all’anima, dalla percezione del tempo alla continua lotta tra il bene e il male. Comprendere questo sistema di pensiero significa entrare in un universo profondamente diverso dal nostro, dominato dal sacro e dal simbolico.

Indice dei contenuti

| Le caratteristiche chiave della mentalità medievale | |

|---|---|

| Visione teocentrica | Dio è al centro dell’universo e della vita umana; ogni evento è ricondotto alla sua volontà. |

| Mondo simbolico | La realtà visibile è vista come un segno di una verità soprannaturale. Ogni cosa ha un significato nascosto. |

| Lotta tra bene e male | La vita terrena è un campo di battaglia tra Dio e Satana, in cui l’anima di ogni individuo è la posta in gioco. |

| Tempo ciclico e qualitativo | Il tempo è scandito dai ritmi della natura (stagioni) e della liturgia (feste religiose), non da una misurazione quantitativa. |

| Paura del soprannaturale | La paura del diavolo, dei demoni, della magia e dell’ignoto è una componente costante della vita quotidiana. |

Ricostruire il pensiero medievale: fonti e difficoltà

Ricostruire la mentalità medievale è un’operazione complessa per due ragioni principali. In primo luogo, il Medioevo copre un arco temporale lunghissimo, durante il quale il modo di pensare ha subito delle trasformazioni. In secondo luogo, le fonti scritte provengono quasi esclusivamente da una ristretta élite culturale, per lo più ecclesiastica, rendendo difficile accedere al pensiero della maggioranza analfabeta della popolazione.

Il tentativo non è impossibile. Le mentalità appartengono alla dimensione della “lunga durata”, un concetto dello storico Fernand Braudel che indica cambiamenti lenti, misurabili in secoli. Questo è particolarmente vero per la società medievale, che potremmo definire “parmenidea” per la sua stabilità, in contrasto con la nostra società “eraclitea”, in costante mutamento.

Il cristianesimo: una visione del mondo totalizzante

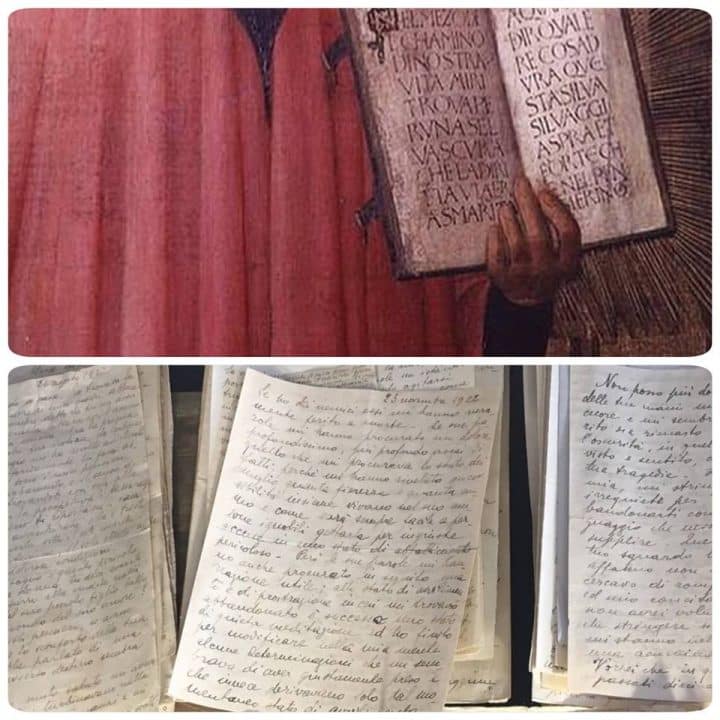

La visione del mondo medievale era quasi interamente modellata dal cristianesimo. La cultura era prodotta dai chierici e la dottrina cristiana si diffuse in tutta Europa, soppiantando i residui degli antichi culti pagani. Questo teocentrismo poneva Dio al centro di ogni cosa. I racconti della Bibbia venivano accettati letteralmente e proposti ai fedeli attraverso la predicazione e le rappresentazioni artistiche nelle chiese, che fungevano da “Bibbia dei poveri”.

La lotta per l’anima: Dio, Satana e i santi

La vita umana era concepita come un campo di battaglia tra Dio e Satana. Sebbene il cristianesimo sia monoteista, il mondo medievale era popolato da entità intermedie come il diavolo e i demoni. L’anima di ogni persona era oggetto di una contesa tra le forze del Paradiso e quelle dell’Inferno. I Vangeli insegnavano che la sorte ultraterrena era segnata da questa scelta: la beatitudine eterna per i giusti e la dannazione per i malvagi. Per resistere alle innumerevoli tentazioni era necessario l’aiuto dei santi, uomini e donne esemplari la cui fede aveva sconfitto il male. L’agiografia (i racconti delle vite dei santi) ebbe per questo una diffusione enorme, fornendo modelli di comportamento per ogni fedele.

Un mondo come foresta di simboli

Nel Medioevo si credeva che il mondo visibile fosse un segno di una realtà soprannaturale. La realtà era vista come “doppia”: le cose non erano mai solo ciò che apparivano, ma costituivano una foresta di simboli che rimandavano a verità di fede. Il leone, ad esempio, poteva rappresentare la forza, ma anche Cristo; il pellicano, che si credeva nutrisse i piccoli con il proprio sangue, era un chiaro simbolo del sacrificio eucaristico. Questa mentalità spiega perché, di fronte a un fenomeno naturale, l’uomo medievale non si chiedeva “come funziona?”, ma “che cosa significa?”. La risposta non era affidata agli scienziati, ma ai teologi, i quali interpretavano il mondo come un libro scritto da Dio.

La mentalità nella vita quotidiana

Questa visione simbolica e teocentrica permeava ogni aspetto pratico della vita.

- La percezione del tempo: non era lineare o quantitativa come la nostra, ma qualitativa e ciclica, scandita dal “tempo della Chiesa” (le campane, le feste dei santi) e dal tempo agricolo (le stagioni).

- Pellegrinaggio e reliquie: non erano semplici atti di devozione, ma azioni concrete per ottenere una grazia o la salvezza, in un mondo dove il confine tra fisico e spirituale era estremamente labile.

- La paura: era una compagna costante. Si aveva paura del diavolo, della magia, della foresta (vista come luogo selvaggio e demoniaco) e, in generale, dell’ignoto.

Evoluzione nel basso medioevo: i primi segni di cambiamento

Dopo l’anno Mille, questa mentalità iniziò lentamente a trasformarsi. La nascita delle università e la riscoperta di Aristotele introdussero la Scolastica, un metodo filosofico (portato al suo apice da pensatori come Tommaso d’Aquino) che usava la logica per “spiegare” la fede, affiancando all’interpretazione simbolica quella razionale. Si assistette a una lenta “scoperta dell’individuo”, visibile nell’ascesa del ceto mercantile (con il suo “tempo del mercante”, lineare e calcolato) e in nuove forme di espressione come l’amor cortese. Infine, la Peste Nera del 1348 inferse un colpo durissimo a questa visione del mondo, introducendo rappresentazioni più cupe come il memento mori (ricordati che devi morire) e segnando l’inizio di una sensibilità nuova, che avrebbe preparato il terreno all’Umanesimo.

La mentalità medievale era quindi un sistema complesso e affascinante, in cui il soprannaturale permeava ogni aspetto del reale e la vita umana era un pellegrinaggio terreno verso un destino eterno.

Prof. Giovanni Pellegrino

Articolo aggiornato il: 16/11/2025