Il modernismo è uno dei movimenti di avanguardia più significativi del Novecento e riguarda la condizione estetica affrontata da un punto di vista letterario. Durante il periodo modernista si sono affermate alcune personalità del pensiero della filosofia, identificate come “Masters of suspect“, i maestri del sospetto.

La letteratura modernista non occupa una dimensione chiusa in sé stessa, ma è un filtro che permette di guardare alla realtà ed è, inoltre, un modo attraverso cui questa non solo viene vista e rappresentata, ma viene anche costruita, concepita e cambiata. Si riconosce, quindi, un valore alla letteratura più attivo rispetto a come veniva riconosciuto in passato.

Cos’è l’ermeneutica?

In questo periodo i maestri del sospetto all’interno degli edifici epistemici di divisione del mondo, tendenzialmente monolitici, inseriscono una loro rottura dirompente, che sarà quella che fonderà l’autorità. Dall’altro lato vi sono anche i “Founders of hermeneutics“, i fondatori dell’ermeneutica.

L’ermeneutica è una branca della filosofia che si interessa dell’interpretazione. Un approccio ermeneutico è quindi interpretativo.

Date le premesse dei maestri del sospetto, essa è qualcosa di fortemente connaturato con la veste conoscitiva, tendenzialmente non diciamo: «Questa cosa è così», ma: «A me sembra che questa cosa sia così». C’è stato, quindi, uno slittamento verso un relativismo e prospettivismo per cui si tende a dire: «Da questo punto di vista si potrebbe dire che…».

Sviluppo della concezione del sapere

L’essere umano concepisce lo scibile come qualcosa che ha aggredito più e più volte arrivando a delle conclusioni, ma sa benissimo che queste, man mano che la conoscenza progredisce, potrebbero non essere definitive, approfondendo sempre più la conoscenza delle cose; in un’ottica pre-scientifica, invece, il sapere era dato e codificato, aveva il suo fondamento metafisico nell’atto creativo e si manifestava attraverso una serie di libri sacri dove la parola di Dio era impressa.

Nel 1800, infatti, quando Darwin affermò che la Terra non aveva solo 4000 anni (a differenza di quanto affermasse la lettera biblica) e che gli esseri umani erano in realtà il prodotto di un’evoluzione, con le scoperte scientifiche, quel dettato (quello della lettera biblica) venne messo in dubbio.

Quel momento è stato determinante poiché ha aperto la strada ad un sapere accrescitivo, che si rinnova e scopre sempre nuove cose; dunque non esiste più un’unica verità assoluta ed eterna, bensì, con i maestri del sospetto, esistono tante verità contingenti, temporali e che soddisfano, finché non se ne trova una ancora più soddisfacente delle altre. Non esiste più, quindi, quel sapere monolitico, eterno e che corrisponde alla verità; abbiamo invece qualcosa che procede e che può persino perdersi. Il sapere non è immobile, non è preciso e muta costantemente.

La relatività del sapere secondo i maestri del sospetto

I maestri del sospetto hanno declinato questo semplice concetto nei loro vari campi, ognuno dal suo punto di vista, mettendo in dubbio il meccanismo del sapere come un edificio, un tempio che poteva essere solo recepito passivamente: i maestri del sospetto in questione sono Marx, Nietzsche, Freud, Saussure, tutti in maniera diversa.

Heidegger, a tal proposito, ha affermato: «La modernità è l’età dell’immagine del mondo»; si scopre che il sapere e la cultura non sono altro che forme rappresentative, frutto di un’interpretazione che è valida in quel momento, in quella società ed in quel posto nel mondo. Tutto quello che oggi per noi è normalità, in un altro posto del mondo, nonostante la globalizzazione, potrebbe ancora essere vista come un fenomeno prodigioso.

Dunque, bisogna riconoscere che esiste un fondamento relativo di tutto il sapere e che questo è relativo all’uomo e al momento storico; questo cambierà anche il luogo ed il momento storico.

Nonostante sembri una cosa scontata, all’epoca la conoscenza era soltanto quella, i principi erano considerati definitivi, il sapere era assoluto, nessuno avrebbe mai ammesso che una verità potesse essere vera in un posto ma non in un altro; quindi, da questo punto di vista, l’umanità era abbastanza primitiva nel non riconoscere il carattere relativo del sapere.

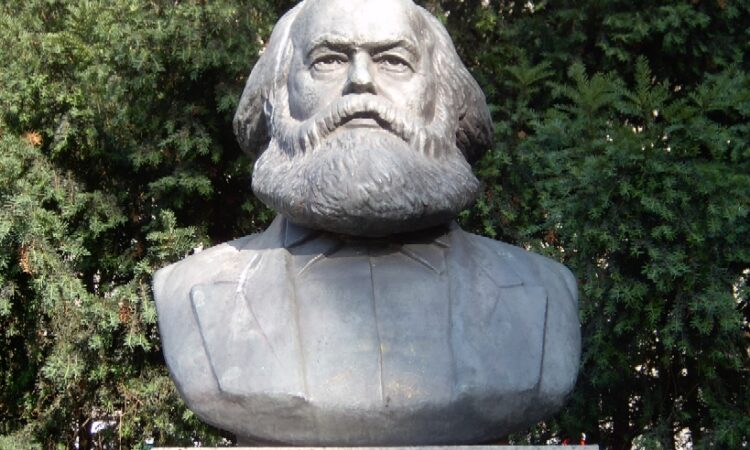

Karl Marx, conosciuto come il filosofo della lotta di classe, è il primo dei maestri del sospetto che sottolinea con forza e chiarezza “the ideological character of truth and common sense“, quello che una volta passava per senso comune ed oggettività. Egli sostiene che, in realtà, tutto ciò che noi viviamo come norma sociale corrisponde ad una visione della realtà prospettica, cioè in una parte della società.

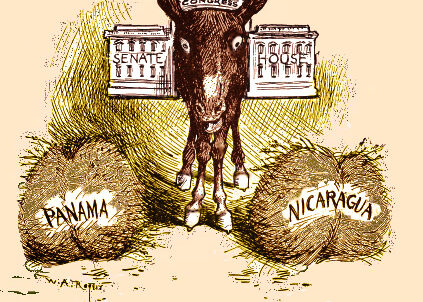

Nel momento in cui cambia un modello produttivo, cambiano anche l’assetto sociale ed il sistema dei valori, quindi non esiste “la” verità, non esiste “il” principio morale, ma esiste un carattere ideologico (di parte) che corrisponde agli interessi di una classe che tendenzialmente è al potere, che gestisce la causa pubblica e che, in qualche modo, influenza fortemente quella che verrà poi chiamata la “sfera pubblica”.

Marx è il primo dei maestri del sospetto che identifica questo meccanismo e dunque parla di ideological character of truth and common sense: per senso comune s’intende la verità acquisita e condivisa (condivisa perché espressa da una parte forte della società che è in grado di imporre i propri modelli).

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia