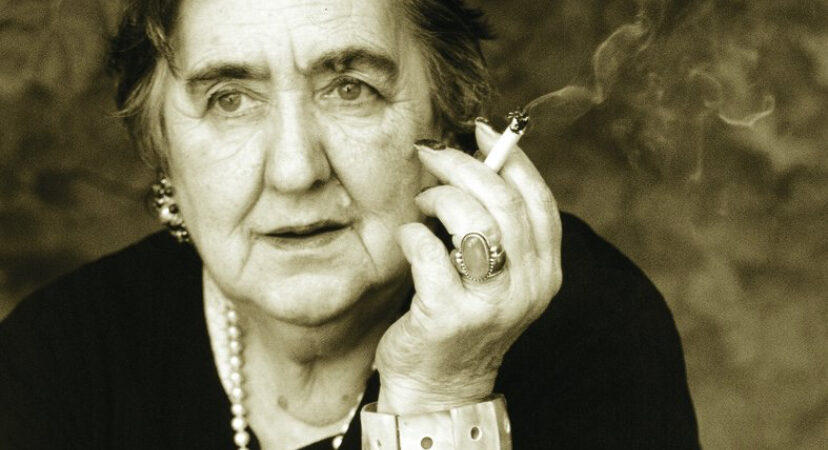

Il primo novembre del 2009 moriva Alda Merini, poetessa e scrittrice di riconosciuto talento. Un tempo si diceva che il poeta fosse il cantore delle città, ed è ciò che ha rappresentato la poetessa Alda Merini, scomparsa dieci anni fa.

La celebre poetessa nacque il 21 marzo del 1931 e rappresenta una delle scrittrici italiane più apprezzate. La sua esistenza fu un continuo alternarsi tra manicomi e vita sociale, tra crudeltà e realtà, della quale Alda Merini si nutriva, scrivendone, mettendo nero su bianco.

La poetessa era, ed è ancora oggi il simbolo di Milano, la propria città, che recentemente le ha dedicato un ponte, in un legame estremamente profondo che la univa fortemente ai milanesi e, di conseguenza, al quartiere dove abitava.

Chi l’ha conosciuta bene, riferisce che Alda Merini, era solita avere sempre con sé un quaderno ed una penna, perché improvvisamente le parole che compongono le sue poesie bussavano alla porta del suo cuore, chiedendo di uscire. Un dettaglio ancora oggi riconosciuto, è il modo spontaneo e terribilmente diretto con il quale la poetessa scriveva; nelle sue parole, erano racchiusi i terribili momenti trascorsi all’interno dei manicomi, i retroscena riconducibili alla forza e alla lucidità di una donna tenace e con tanta voglia di esprimersi. Le poesie composte, descrivono un’esistenza vera, seppur drammatica e spesso non gioiosa, raccontano degli uomini che fecero parte della vita della Merini, degli incontri con altri poeti e scrittori, tra questi sicuramente non si possono non menzionare, Spagnoletti e Quasimodo.

Secondo la critica, questi sono alcuni dei motivi principali per i quali la produzione di Alda Merini è tanto amata e ancora oggi tanto analizzata.

Si può affermare che il metodo letterario proprio della poetessa si discosti dal canone tradizionale, poiché ogni componimento era un racconto diretto, e spesso crudo, di un evento o di una vicenda vissuta in prima persona.

Data la vasta produzione letteraria, è piuttosto difficile stabilire quale delle sue numerose opere la rappresenti nel modo più compiuto. Sicuramente i diversi episodi di internamento, rappresentarono un’essenza mostruosa che man mano si sedimentò nell’animo della poetessa. Era abituata alla follia, non le faceva paura, anzi, ella stessa la definiva una delle cose più sacre che esistano sulla terra, un dolore purificatore. Sorprendente ed emblematica da questo punto di vista, è una poesia intitolata “La terra santa” (pubblicata nella raccolta Vuoto d’amore) nella quale faceva riferimento al Messia confuso dentro la folla: “un pazzo che urlava al Cielo”. Si legge, attraverso quelle che sembrerebbero delle semplici allegorie, il dolore folle di una donna, che non perse mai la lucidità e la voglia di scrivere, facendo della sofferenza una materia prima.

Sull’esperienza in manicomio, Alda Merini, rivelò che in quell’ambiente il tempo era come se non esistesse, anche perché non c’era nessuno da aspettare e niente da fare, soprattutto. Sono trascorsi dieci anni da quando la poetessa e scrittrice ci ha lasciati, ma questo tempo sembra essere meno lungo, grazie alla memoria e all’insegnamento insiti nei suoi splendidi e crudi componimenti.

Alda Merini è dunque riuscita a raccontare qualcosa di una realtà estremamente complicata, così folle da far paura. A dieci anni dalla sua scomparsa, sicuramente, grazie alle numerose poesie a disposizione, le sue parole e i suoi versi sono ancora a disposizione di chi, ha voglia di interrogarsi sulla condizione umana e sulla sua fragilità. Una rinascita dalla follia, che apparteneva alla poetessa e appartiene un po’ a tutti.

–

Fonte immagine: Wikipedia