Disobbedire è necessario?

Sì, è necessario trasgredire.È necessario creare situazioni di rischio, occupare spazi non autorizzati, non concessi, perché uno spazio concesso da un adulto è, per definizione, una trappola. I giovani non si costruiscono nel recinto protetto della buona educazione e dei corsi pomeridiani, ma nella ferita aperta del conflitto. Chi non lo capisce ha già dimenticato la propria giovinezza, e forse se l’è fatta rubare in silenzio, col sorriso sulle labbra.

Ci sono ragazzi che spariscono.Lo fanno in silenzio, senza grandi proclami, senza post su Instagram. Staccano il telefono, lasciano un biglietto o nemmeno quello. Poi smettono di chiedere permesso e cominciano a vivere. Finalmente.

Qualcuno li chiama sbandati, altri li definiscono ingrati, problematici, “persi”, ma a guardarli bene, sono solo giovani in fuga da una finzione.Non scappano da casa, scappano da un copione, da un’idea prefabbricata di come dovrebbero essere,da una famiglia che spesso li ama solo a condizione che non deludano, dallo sguardo costante di genitori travestiti da tutor, da manager, da motivatori. Scappano da un sistema che promette libertà e chiede obbedienza, che regala giocattoli e pretende gratitudine, che dice “sei speciale” ma punisce ogni deviazione dallo standard.

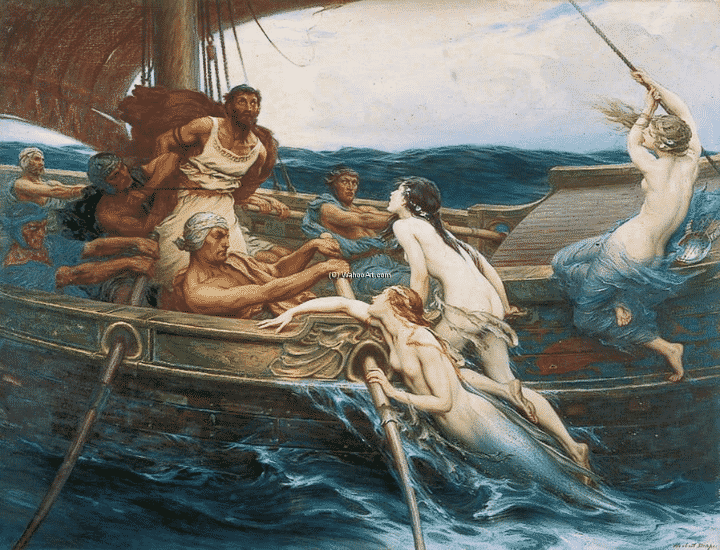

Diciamocelo fuori dai denti, la disobbedienza è un linguaggio. Chi disobbedisce non è “contro”, è per qualcosa che non ha ancora un nome. Un ragazzo che si allontana non sta solo fuggendo da un’autorità, sta cercando uno spazio. Uno spazio vero, non concesso, dove non essere sempre sotto osservazione, dove poter sbagliare, cadere, alzarsi, vivere, fuori dallo sguardo del “sei la mia vita” che a volte pesa come una catena. E in fondo questo è sempre stato il linguaggio dei giovani: la disobbedienza come atto narrativo.

Non si tratta solo di ribellarsi, si tratta di riscrivere, di riscrivere sé stessi, di riscrivere il modo in cui si può diventare adulti. Perché il percorso che offrono gli adulti oggi è stretto, asettico, senza respiro, fatto di performance, di premi, di ansia da prestazione, di felicità impacchettata in gadget e approvazioni.

Tutti parlano di famiglia come rifugio, come luogo dell’amore incondizionato.

Ma nessuno ha il coraggio di dire che per molti ragazzi la famiglia è un sistema chiuso, una gabbia dorata in cui ogni scelta è già fatta, ogni errore è già stato deciso per loro, ogni caduta è ammessa solo se perfettamente gestibile. La verità è che ci sono abusi sottili che non si vedono, che non fanno notizia.Abusi che non sono schiaffi, ma pressioni. Non sono urla, ma silenzi che schiacciano. Non sono minacce, ma ricatti emotivi. E la cosa più tragica è che in questo paese nessuno ne parla. Il disagio giovanile è sempre un mistero, un caso isolato, un incidente. Ma non è un incidente quando i giovani iniziano a sparire da sé stessi, a chiudersi in stanze in cui scrollano immagini invece di costruire legami, a implodere perché non c’è alcuno spazio dove esplodere senza venire subito “gestiti”, etichettati, corretti. Fuggire, oggi, non è codardia,

è l’unica forma di autodifesa possibile per molti. Fuggire significa prendere fiato e dire: “Non mi riconosco in quello che volete da me”. Significa rompere la narrazione che ti vuole grato, disciplinato, misurato. E questa fuga non ha nulla a che vedere con l’irresponsabilità, anzi, è un atto profondo di responsabilità verso sé stessi, un “no” urlato a un futuro già scritto, un rifiuto dei compromessi che tolgono ossigeno. Fuggire è una dichiarazione d’esistenza che non ha bisogno di like, né di giustificazioni.

Viviamo in una cultura in cui i genitori vogliono essere “i migliori amici dei figli”, ma spesso non li ascoltano davvero. In cui si postano selfie con bambini sorridenti ma si ignorano le loro crisi vere. In cui si parla di “dialogo” senza mai voler affrontare il conflitto. E senza conflitto non esiste crescita.

Molti ragazzi scappano perché nessuno permette loro di mettersi in discussione, perché appena qualcosa si spezza, arrivano i manuali, i protocolli, gli specialisti, ma non l’ascolto, lo spazio, la libertà.

Abbiamo costruito un mondo in cui la sicurezza è diventata un valore assoluto. Non ci importa più se i ragazzi sono felici, curiosi, liberi.

Ci importa che siano “a posto”, che non si facciano male, che non disturbino. Ma essere giovani significa disturbare, testare i limiti, sfiorare l’abisso per capire cosa c’è oltre.

E sì, anche cadere. Perché la caduta è sacra, è formativa, è parte della crescita.Togliere ai giovani la possibilità di rischiare significa togliergli la vita prima ancora che inizi. Serve un nuovo patto. Un nuovo modo di stare accanto ai giovani senza possederli. Un modo che non sia sempre e solo controllo, ma fiducia, che non sia protezione ad ogni costo, ma libertà con consapevolezza, che non sia iperconnessione, ma ascolto vero, che non sia giudizio, ma presenza silenziosa, discreta.

La Storia non l’hanno mai fatta i ragazzi “bravi”, la fanno quelli che dicono no, che lasciano. Quelli che non chiedono più il permesso, che non si fanno ingabbiare.

I giovani che oggi scappano sono quelli che un giorno, forse, salveranno anche noi.Ci salveranno dall’ipocrisia, dalla paura, dalla narrazione tossica della perfezione.

E allora, invece di domandarci “dove sono finiti i giovani”, forse è il momento di chiederci:

“Perché non hanno più voglia di restare?”

(Di Yuleisy Cruz Lezcano)