Pubblio Settimio Geta e Lucio Settimio Bassiano, conosciuto con il soprannome di Caracalla, a causa della sua abitudine di indossare una celebre veste gallica, furono due imperatori romani vissuti nel III secolo d.C., figli di Settimio Severo, colui che trionfò contro i rivali Pescennio Nigro e Clodio Albino e diede vita alla dinastia imperiale dei Severi dopo la Battaglia di Lugdunum nel 197.

Attualmente, dopo l’arrivo nelle sale del film Il Gladiatore II di Ridley Scott, seguito del film cult del 2000, il grande pubblico ha associato i due imperatori alla coppia di antagonisti presenti nella pellicola: due giovani (interpretati da Joseph Quinn e Fred Hechinger) dai capelli rossi, toghe auree, i quali trascorrono le loro giornate fra conviti e combattimenti fra gladiatori e che si mostrano non curanti del malessere degli abitanti dell’Urbe, un vero e proprio affresco della decadenza della Roma tardo-imperiale.

Eppure, il ritratto nel film di Scott è quasi macchiettistico, più una pantomima che mescola la figura dell’imperatore Eliogabalo (appartenente alla medesima dinastia della coppia di fratellastri) con quella del Nerone di Peter Ustinov del film Quo vadis (1951) di Mervyn LeRoy e con Joffrey Baratheon del Trono di Spade. Dunque, chi erano i veri Geta e Caracalla? E perché Caracalla organizzò una congiura ai danni del fratello?

L’impero romano dopo la Guerra civile e l’inizio della dinastia dei Severi: dalle coste lusitane alle sponde del Tigri

Geta e Caracalla erano figli dell’imperatore Settimio Severo, un membro del ceto equestre originario della provincia d’Africa, quindi di origini puniche, divenuto console in Pannonia superiore (una provincia dell’impero corrispondente all’attuale territorio fra l’Ungheria e l’Austria). Come riportato dalla voce dell’Enciclopedia Treccani, le truppe stanziate in Pannonia proclamarono il loro capo imperatore contro le legioni in Siria che scelsero Nigro e quelle in Gallia e in Britannia che elessero Albino.

Dopo la sconfitta di Clodio Albino, Settimio era il nuovo padrone di Roma, un impero molto diverso da quello del principato adottivo (ossia il periodo che inizia con il governo di Nerva fino a quello Commodo). Adesso, l’impero era minacciato dalle incursioni dei Germani oltre il Danubio e il Reno, dei Caledoni in Britannia e dei Parti nelle provincie orientali; un vasto organismo politico che si estendeva dalle coste lusitane fino ai fiumi Tigri ed Eufrate, nel quale convivevano popolazioni con lingue diverse e dove si erano diffusi i culti misterici dell’Oriente e il Cristianesimo.

L’importanza dell’esercito nell’Età dei severi rispetto a quella del “Principato adottivo”

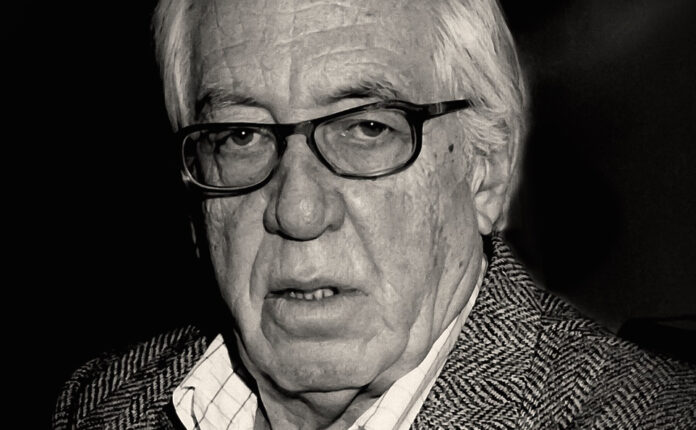

Il nuovo imperatore consolidò il potere dell’esercito a sfavore del senato. Infatti, Alessandro Galimberti, docente di Storia romana presso l’Università Sacro Cuore di Milano, all’interno del suo libro Caracalla (edito da Salerno Editrice), afferma che ai soldati fu permesso contrarre matrimonio “giuridicamente valido” anche nel corso del servizio militare; dal momento che, in un “momento di espansione dell’impero” il loro consenso era necessario per mantenere il potere. Nonostante la sconfitta dei Parti e la riconquista di Babilonia, il giorno 4 febbraio 211 Settimio Severo morì a Eboracum (nei pressi dell’attuale York), mentre era in corso una spedizione militare contro i Caledoni in Britannia.

Geta e Caracalla, la storia di due imperatori che si macchiò di sangue fraterno

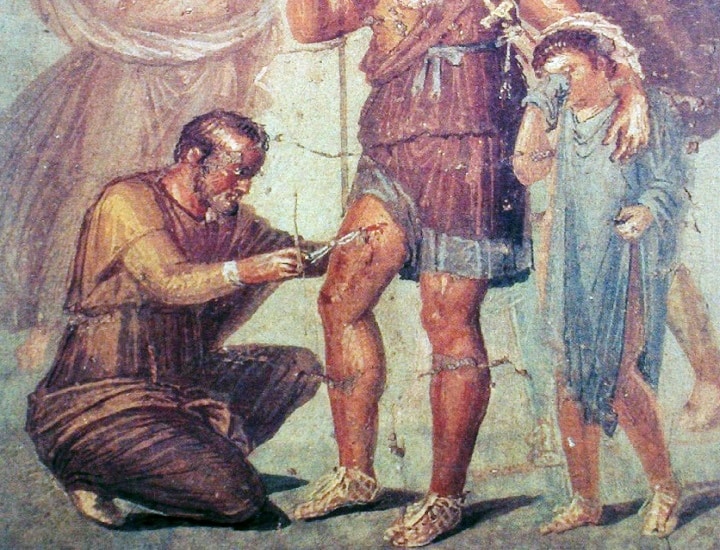

La morte dell’imperatore diede vita al breve periodo di co-governo dei fratelli Geta e Caracalla. Il docente affronta l’argomento all’interno del suo libro, il quale vuole offrici “una prospettiva a 360° sull’impero di Caracalla”. Nonostante i suoi successi militari, la Constitutio antoniniana (con la quale fu sancita la cittadinanza a tutti i sudditi dell’impero tranne ai dediticii di dubbia identificazione) e l’edificazione di un complesso termale a Roma, Caracalla è ricordato anche come un fratricida, il quale non esitò a uccidere il fratellastro Geta per divenire l’unico imperatore di Roma.

Sebbene il padre morente avesse detto ai suoi figli: «Andate d’accordo, arricchite i soldati e non curatevi di tutto il resto», i rapporti fra i due co-imperatori si mostrarono tesi: Geta si comportava in modo mite e accoglieva i sapienti; invece, Caracalla aveva un atteggiamento rude e arrogante e prediligeva l’attività militare. In merito alla scelta di due imperatori, lo storico afferma che:

«[…] Settimio […] era consapevole che senza concordia tra i due non ci sarebbe stato un governo stabile per l’impero, anche se non è possibile dire con certezza se Settimio fosse realmente convinto che l’impero dovesse essere governato in concordia dai due fratelli o se invece stesse raccomandando a Caracalla – di cui intuiva il maggior piglio – di non danneggiare Geta. […] Settimio in effetti, secondo una prassi consolidata, aveva promosso anzitempo alla carriera degli onori il giovane Caracalla sino a nominarlo Cesare nel 196 e, come s’è detto, Augusto due anni dopo, indicando così chiaramente in lui il successore.» (A. Galimberti, Caracalla, Salerno Editrice, Roma, 2019, pp. 63-54).

A peggiorare la situazione fu anche la presenza del prefetto del pretorio, ovvero colui che si occupava del controllo dei pretoriani, Plauziano, il quale organizzò il matrimonio fra sua figlia Plautilla e Caracalla nel 202, e di Giulia Domna, figlia di un sacerdote siriaco del dio solare El-Gabal, sposa di Settimio e madre di Geta.

Il fratricidio che contribuì a cambiare il ricordo di Caracalla nella storia

Costei cercò di riappacificare i due imperatore, ma Caracalla architettò una congiura per sbarazzarsi del fratellastro. Verso la fine del 211, quando la madre aveva organizzato un incontro per riappacificarsi, un gruppo di centurioni assalì Geta, il quale fu ucciso davanti alla vista della madre. Inoltre, il professore universitario afferma che diverse fonti raccontano la morte di Geta. Secondo quanto scritto nella Storia romana di Cassio Dione e nella Vita di Caracalla nell’Historia augusta, Caracalla ordinò semplicemente ai militari di ucciderlo; invece, dalla testimonianza dell’opera Storia dell’impero dopo Marco Aurelio di Erodiano, l’organizzatore della congiura vi partecipò di persona.

In seguito il responsabile del crimine, con un abile discorso, riuscì a convincere il senato della pericolosità dell’altro uomo assicurandosi l’appoggio dei pretoriani e dando vita ad una campagna oppressiva contro i sostenitori della vittima.

Geta fu dichiarato hostis pubblicus e fu condannato alla damnatio memoriae, ovvero la cancellazione di ogni documento da lui redatto e alla distruzione di ogni opera artistica che lo rappresenta. Galimberti parla di una vera e propria strage che colpì anche i due giuristi Emilio Papiano e Patrunio, assieme a molte persone, tra cui senatori, legati, procuratori, servi, liberti e perfino atleti, attori, aurighi e danzatori che avevano intrattenuto il figlio di Settimio Severo.

Una tragedia shakespeariana nella Roma del III secolo

Insomma, l’assassinio di Geta per mano del fratellastro rappresentò una delle pagine più nere della storia imperiale, nonché l’esempio di come la sete di potere, proprio come nella tragedia Macbeth di William Shakespeare, può indurre a commettere atti malvagi.

Caracalla governò Roma e il suo impero fino al 217, come indicato dagli storici Gaetano Mario Columba e Valentino Capocci in una voce dell’Enciclopedia Treccani; infatti, mentre era in Oriente per una spedizione contro i Parti imitando le imprese del suo idolo (ovvero il sovrano macedone Alessandro Magno) fu ucciso dalla sua scorta militare sotto istigazione del comandante Opellio Macrino, il quale lo sostituì come nuovo imperatore.

Ti potrebbe interessare: Imperatori di Roma: storia e leggende

Fonte immagine di copertina: Wikipedia Commons (immagine senza copyright)