A Firenze, il Quattrocento si aprì con il concorso del 1401 indetto dall’Arte di Calimala in cui alcuni tra i migliori artisti toscani si sfidarono per ottenere l’incarico di realizzare una grande porta in bronzo per il Battistero di San Giovanni, edificio cominciato in età romanica e per il quale, tra il 1330 e il 1336, lo scultore Andrea Pisano aveva realizzato la porta sud. Per parteciparvi, ogni maestro doveva eseguire una formella conforme a quelle trecentesche di Pisano, cioè mistilinea (con linee curve e dritte) e quadrilobata (con quattro lobi), con all’interno una rappresentazione del Sacrificio di Isacco. Infatti, nell’Antico Testamento si legge che Abramo, dovendo dimostrare la sua fede assoluta, giunto sull’altare si apprestò ad accoltellare suo figlio come comandatogli dal Signore, e che, in quel momento, l’angelo intervenne impedendogli di compiere l’azione. Attualmente, ci restano solo due di queste opere di presentazione, una di Lorenzo Ghiberti e l’altra di Filippo Brunelleschi. Entrambi gli artisti appartenevano ancora ad una cultura figurativa del Gotico morente: nel 1401 Brunelleschi non aveva ancora messo a punto lo stile rinascimentale, eppure in entrambi gli artisti possiamo cogliere i primi annunci di un nuovo modo di vedere il mondo.

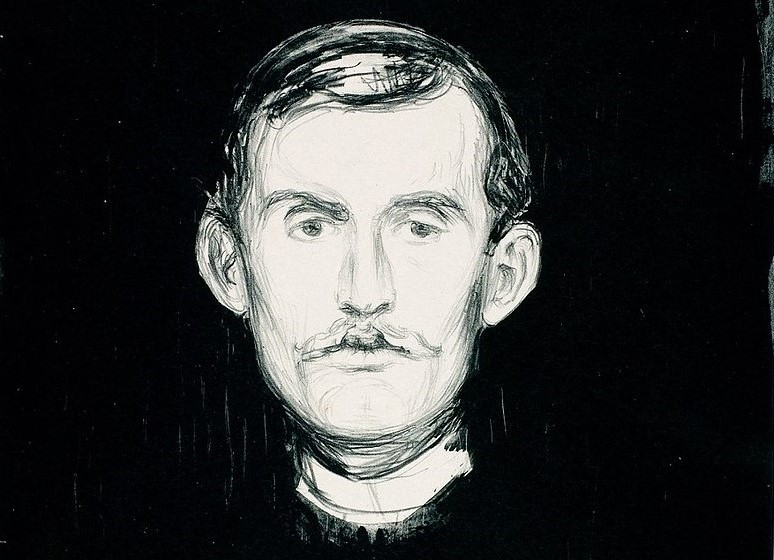

Lorenzo Ghiberti, Sacrificio di Isacco, 1401-1402:

Per il concorso del 1401, che segnò l’alba del Rinascimento a Firenze, Ghiberti mise in scena un Sacrificio di Isacco raffinatamente gotico: il paesaggio è contraddistinto dalle rocce di tradizione trecentesca e la composizione è centrata sulla figura di Abramo che, in una posa arcuata, viene bloccato dall’arrivo dell’angelo. Solo nella figura di Isacco si può riconoscere qualcosa di non troppo medievale, poiché il giovane nudo appare ispirato all’anatomia di un torso antico.

Filippo Brunelleschi, Sacrificio di Isacco, 1401-1403:

I caratteri della formella di Filippo Brunelleschi sono simili: nonostante la disposizione centrale del protagonista, nella scena non vi è ancora alcun segno di un rigore spaziale prospettico o classicistico. Tutto è giocato sulla finezza delle figure: Abramo colto di profilo, l’agnello che contorce la testa e il personaggio in basso a sinistra che piega un ginocchio. L’artista non si pone il problema della distanza prospettica fra gli elementi, come si può ben notare dal mantello di Abramo in primo piano che si sovrappone all’albero sullo sfondo. Non solo, il legame di Brunelleschi con il tardogotico è ben visibile anche nella complessità dei panneggi e nella resa degli animali, che sembrano assumere maggiore importanza rispetto ai personaggi umani posti in posizioni marginali. La formella, dunque, è completamente tardogotica e l’unico vero tratto di originalità è la perfetta concatenazione delle braccia, che crea un legame visivo armonioso.

Controversie:

Il fatto che una delle due formelle sia di Brunelleschi, cioè colui che di lì a poco sarebbe divenuto il padre del Rinascimento, spinge molti a pensare erroneamente che la sua sia un’opera nella quale cogliamo già degli elementi di rinnovamento in senso rinascimentale. Tuttavia, dal punto di vista della comprensione storica, molti altri ritengono che non sia mai corretto giudicare quello che viene prima alla luce di quello che viene dopo: gli artisti possono cambiare e modificare in maniera consistente le loro espressività artistiche durante la loro carriera. Infatti, rientrando nella formella di Brunelleschi, notiamo che l’artista in questa fase non sta ancora lavorando in termini di prospettiva e spazialità, ma sia ancora molto legato agli elementi del tardogotico. L’arrivo e il definirsi dello stile rinascimentale sono processi che richiedono ancora un po’ di tempo: nel 1420 circa si sarà pienamente consolidato nell’ambito dell’architettura e della scultura con Brunelleschi e Donatello, mentre per la pittura bisognerà attendere Masaccio intorno al 1422.

Chi vinse il concorso?

A vincere il concorso del 1401 e ottenere l’incarico di realizzare la porta nord del Battistero di San Giovanni a Firenze fu Lorenzo Ghiberti. Le motivazioni di questo esito furono varie. Innanzitutto, essendo figlio dell’orafo Bartoluccio di Michele, oltre a essere uno straordinario artista, Ghiberti aveva anche un’ottima dimestichezza con la fusione del bronzo. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, infatti, la formella di Ghiberti fu fusa tutta quanta d’un pezzo e risulta dunque molto più leggera rispetto a quella brunelleschiana in cui le varie figure sono state fuse separatamente e poi fatte aderire al piano di fondo, richiedendo dei tempi di lavorazione molto più lunghi, dei costi maggiori e, soprattutto, un peso significativo. Non dimentichiamoci che le formelle devono essere funzionali anche all’uso delle porte che, se pesano di meno, risulteranno più semplici da aprire e chiudere. Non solo, la formella di Ghiberti aveva un valore estetico altrettanto qualificato e, grazie alla muscolatura dei suoi personaggi e all’armonia delle parti, appariva anche più moderna di quella di Brunelleschi. Nonostante fosse ancora influenzato dal tardogotico, Ghiberti aveva conosciuto anche l’antico, e fu questo che gli consentì di riprodurre un nudo eccellente nella sua formella.

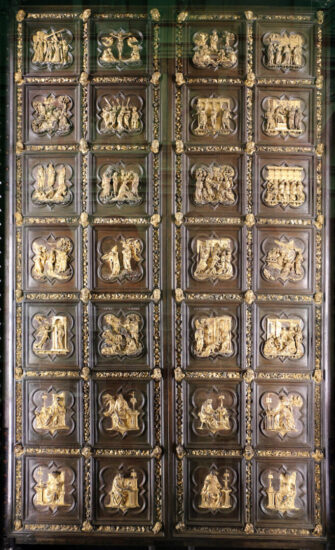

Lorenzo Ghiberti, Porta Nord del Battistero di San Giovanni, 1403-1424:

La porta nord fu una lunga impresa: Ghiberti ne ottenne la commissione nel 1403 e la terminò nel 1424. I due battenti presentano ventotto formelle con cornici mistilinee, dove sono narrate venti Storie evangeliche ed effigiati gli Evangelisti e i Dottori della Chiesa, prendendo a modello la porta di Andrea Pisano. La suprema eleganza di ogni dettaglio delle sue formelle corrisponde ai gusti del Gotico internazionale: influenzato da Gentile Da Fabriano, Ghiberti riempie le cornici di elementi vegetali e animaletti, realizzando un sistema di incorniciatura molto più complesso rispetto a Pisano. Questa porta, insieme alle altre due, può essere attualmente ammirata nella sua versione originale visitando il Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, mentre quelle presenti nel Battistero sono delle copie realizzate in un secondo momento per prevenirne il danneggiamento.

Fonte immagine in evidenza: Deposit photos Fonte immagini nel testo: Wikipedia