La letteratura, nel corso dei secoli, ha fornito le più svariate raffigurazioni del diavolo: con il Lucifero (secondo Dante), assistiamo, come ha detto ironicamente il filosofo Emil Cioran, alla «maggiore riabilitazione del Diavolo che un cristiano abbia intrapreso».

| Caratteristica | Descrizione Dantesca |

|---|---|

| Posizione | Confitto nel ghiaccio del Cocito, al centro dell’Inferno. |

| Aspetto | Gigantesco, peloso, con tre facce e sei ali di pipistrello. |

| Le Tre Facce | Vermiglia (centrale), gialla (destra), nera (sinistra). Una parodia della Trinità. |

| I Tre Peccatori | Maciullati nelle tre bocche: Giuda Iscariota (al centro), Bruto e Cassio (ai lati). |

| Peccato | Superbia: il tradimento contro Dio, suo creatore. |

“Vexilla regis prodeunt inferni”

Il canto XXXIV dell’Inferno inizia con l’unica frase tutta in latino della cantica: significa “si avvicinano le insegne del re dell’inferno” ed è una citazione dell’inno di Venanzio Fortunato, dove al posto delle insegne della vera croce, Dante aggiunge “inferni”, per introdurre la visione di Lucifero. Data la complessa stratificazione plurilinguistica della Commedia, possiamo dedurre che l’uso del latino servisse a conferire solennità al personaggio. Ci ritroviamo così in un clima di orrore religioso e magnificenza.

Secondo una tradizione medievale, Lucifero (il più importante dei demoni della Bibbia) era uno dei Serafini, l’angelo più bello e luminoso (il nome latino vuol dire “portatore di luce”). Egli aspirava a essere al pari di Dio e per tale peccato di superbia fu scagliato a testa in giù dal Cielo: la Terra, inorridita, si ritrasse da lui, dando origine alla voragine infernale.

La descrizione di Lucifero nel Canto XXXIV dell’Inferno

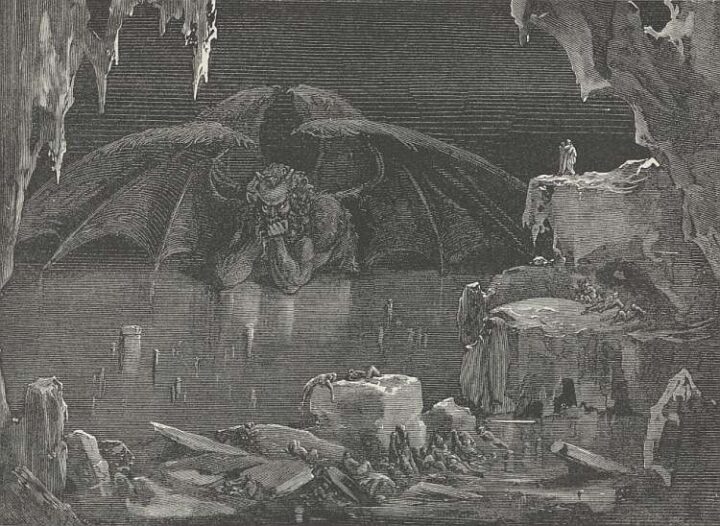

Lucifero (secondo Dante), imperador del doloroso regno, è gigantesco: le sue dimensioni gli conferiscono una natura esclusivamente materiale, ma anche una sua grandiosità. Dante lo descrive come un’enorme e orrida creatura, pelosa, dotata di tre facce su una sola testa e tre paia d’ali di pipistrello. È confitto dalla cintola in giù nel ghiaccio del Cocito. In ognuna delle tre bocche maciulla un peccatore: i traditori supremi delle due istituzioni che avrebbero dovuto assicurare la felicità umana, l’Impero e la Chiesa. Le bocche laterali maciullano i corpi di Bruto e Cassio, traditori di Cesare, mentre la bocca centrale maciulla il traditore di Cristo, Giuda Iscariota.

Le tre teste sono di diverso colore: quella al centro è vermiglia (rossa), quella a destra è tra il bianco e il giallo, quella a sinistra è nera. Il rosso rappresenterebbe la violenza, il nero la paura e il giallo l’invidia. Il mostro sbatte le ali, producendo un vento freddo che ghiaccia il lago di Cocito. Piange con i sei occhi, e le lacrime si mescolano alla bava sanguinolenta. Lucifero non interagisce con i due pellegrini, isolato nella sua inarrivabile solitudine. Dante e Virgilio si aggrappano al suo pelo e scendono lungo le sue costole, oltrepassando la crosta di ghiaccio per ritrovarsi nell’altro emisfero. Da qui, percorrono una “natural burella” che li condurrà alla spiaggia del Purgatorio. Questa scalata tramite il principio del male può essere letta in senso allegorico, come condizione necessaria di conoscenza totale prima di ascendere alla purificazione.

Un angelo sconfitto, non un mostro grottesco

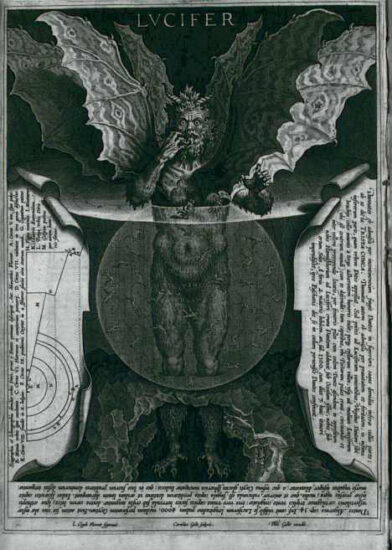

La particolarità della rappresentazione di Lucifero nella Commedia consiste nell’esclusione di qualsiasi componente grottesca. In questo Dante si distingue dall’iconografia medievale, che amava raffigurare i diavoli in modo ridicolo. Il particolare delle ali e delle tre facce (antitesi della Trinità) sono le uniche concessioni al mostruoso: sono assenti elementi come corna, code di serpente o zampe artigliate, tipici delle coeve raffigurazioni (si pensi al diavolo dei mosaici del Battistero di Firenze). La raffigurazione dantesca vuole essere una sorta di trinità negativa, speculare a quella divina.

Il Lucifero dantesco non è un uomo dannato, ma un angelo sconfitto e reso impotente: se ne può avere orrore, ma non prendersene gioco.

L’articolo è stato aggiornato in data 27 agosto 2025.

One Comment on “Lucifero secondo Dante: descrizione e significato nel Canto XXXIV dell’Inferno”