Il mosaico è una tecnica artistica che consiste nell’accostare piccoli frammenti di materiali diversi (pietre, marmi, vetri, ecc.), chiamati “tessere“, per creare immagini o disegni. Diffusa in tutto il mondo antico, questa tecnica ha conosciuto un particolare sviluppo nel mondo romano e bizantino.

Indice degli argomenti

Cos’è un mosaico e qual è l’origine del termine

Il termine “mosaico” deriva dal latino “opus musivum“, ovvero “opera delle Muse”, le divinità protettrici delle arti. Questa tecnica, di origine orientale, fu particolarmente apprezzata ad Alessandria d’Egitto e introdotta più tardi nel mondo greco.

La tecnica del mosaico: materiali e procedimento

Il procedimento base del mosaico consiste nell’applicare le tessere su uno strato di stucco fresco, seguendo un disegno prestabilito. Le tessere possono essere di marmo (per i pavimenti) o di pasta vitrea colorata (per le pareti), spesso con l’aggiunta di tessere dorate (soprattutto nell’arte ravennate e bizantina). Per realizzare un mosaico, si seguono questi passaggi:

- Progettazione: prima di tutto, si crea un disegno o un’immagine che si vuole rappresentare.

- Scelta dei materiali: si selezionano le tessere o i tasselli che si utilizzeranno, considerando colore e materiale (pietra, vetro, ceramica, ecc.).

- Preparazione della base: si prepara una superficie solida (legno, cemento, muro) per sostenere il peso.

- Posa delle tessere: si posizionano le tessere sul disegno, incollandole alla base con un adesivo specifico.

- Stuccatura: una volta asciutto l’adesivo, si applica uno stucco tra le tessere per riempire gli spazi vuoti.

- Pulizia e rifinitura: infine, si pulisce la superficie per rimuovere residui di adesivo o stucco.

I diversi tipi di opus: sectile, tessellatum e vermiculatum

Esistono diverse tecniche di realizzazione del mosaico:

- Opus sectile: Utilizza tessere di marmo o pietra di varie forme e dimensioni, tagliate per seguire il disegno.

- Opus tessellatum: Utilizza tessere di forma cubica, di dimensioni relativamente uniformi.

- Opus vermiculatum: Utilizza tessere molto piccole e di forma irregolare, per creare effetti di dettaglio e sfumature.

| Tipo di Opus | Caratteristiche principali |

|---|---|

| Opus sectile | Tessere di marmo o pietra di grandi dimensioni, tagliate su misura per comporre il disegno. |

| Opus tessellatum | Tessere di forma cubica e dimensioni uniformi, adatte a motivi geometrici e figure stilizzate. |

| Opus vermiculatum | Tessere piccolissime e di forma irregolare, usate per creare dettagli raffinati e sfumature pittoriche. |

Storia del mosaico: dall’antico Egitto a Bisanzio

Il mosaico nel mondo greco e romano

Sembra che l’uso di smalti colorati fosse noto già nelle antiche dinastie dell’Egitto e presso i Sumeri. Nell’antichità, erano celebri i mosaici pavimentali del tipo detto asàroton (“non spazzato”), come quello del palazzo reale di Pergamo. Di età alessandrina è la scena della Battaglia di Isso tra Alessandro Magno e Dario III, proveniente dalla Casa del Fauno a Pompei (ora al Museo Nazionale di Napoli). Tipiche del gusto alessandrino sono anche le scene con animali, nature morte e scene di genere, come quella firmata da Dioscuride di Samo, con musici ambulanti (sempre a Napoli).

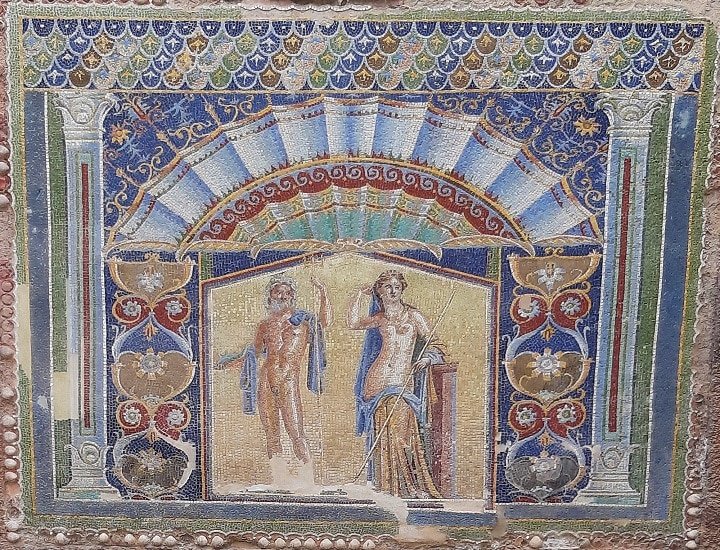

A Roma, le prime testimonianze di mosaico a tessere risalgono alla fine del III secolo a.C. Inizialmente considerato un bene di lusso, il mosaico si diffuse ampiamente a partire dal I secolo a.C., diventando un elemento decorativo comune in case private (domus) e terme. I mosaici romani, inizialmente in bianco e nero, si arricchirono poi di colori e di soggetti figurativi (scene mitologiche, allegoriche, ritratti, animali, ecc.), spesso intercalati da motivi geometrici. Ne sono esempi i mosaici di Pompei, Ercolano e Roma (es. mosaico del Gladiatore). Il mosaico parietale era utilizzato anche per rivestire esedre e ninfei, spesso decorati con fontane (es. mosaico di Nettuno e Anfitrite a Ercolano, mosaico di Venere nella Casa dell’Orso a Pompei). Tra i mosaici di età adrianea, si ricorda quello firmato da Monno a Treviri. I mosaici della Sicilia romana (Villa Romana del Casale, III secolo d.C.) sono un esempio significativo dell’arte musiva tardo-imperiale (es. scena di caccia, “ragazze in bikini” a Piazza Armerina).

Musici ambulanti (scena da commedia), Dioscoride di Samo, II sec. a.C., Museo Archeologico Nazionale di Napoli

L’evoluzione nel periodo paleocristiano e bizantino

Nel II secolo d.C., la crisi economica, politica e culturale dell’Impero Romano portò a un abbandono della tradizione greca e alla nascita di un nuovo linguaggio formale, più astratto, con forme essenziali, un uso ridotto del colore e la predilezione per composizioni in bianco e nero.

Con la diffusione del Cristianesimo, l‘arte del mosaico entrò a far parte della decorazione dei luoghi sacri, con l’utilizzo di motivi pagani rielaborati in chiave simbolica e religiosa (allegorie, scene ispirate al Cristianesimo, fregi geometrici, motivi floreali, animali). Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, l’arte musiva conobbe il suo massimo splendore nell’arte bizantina, a partire dal VI secolo, con i favolosi mosaici bizantini che, grazie alla riconquista promossa da Giustiniano I, giunsero anche in Italia (es. Ravenna).

L’eredità del mosaico

Il mosaico, con la sua capacità di creare immagini luminose e durature, ha attraversato i secoli, adattandosi a diversi contesti culturali e religiosi, e mantenendo intatto il suo fascino. Dalle antiche civiltà del Mediterraneo all’arte bizantina, il mosaico ha rappresentato una forma di espressione artistica di grande impatto, capace di raccontare storie, celebrare il potere e ispirare la fede. Oggi, artisti e artigiani continuano a utilizzare nuovi materiali e tecniche per creare mosaici sempre più innovativi e sorprendenti, rendendo quest’arte sempre attuale e affascinante.

Cave canem da Pompei, Museo Archeologico Nazionale di Napoli

L’articolo è stato aggiornato in data 23 agosto 2025.