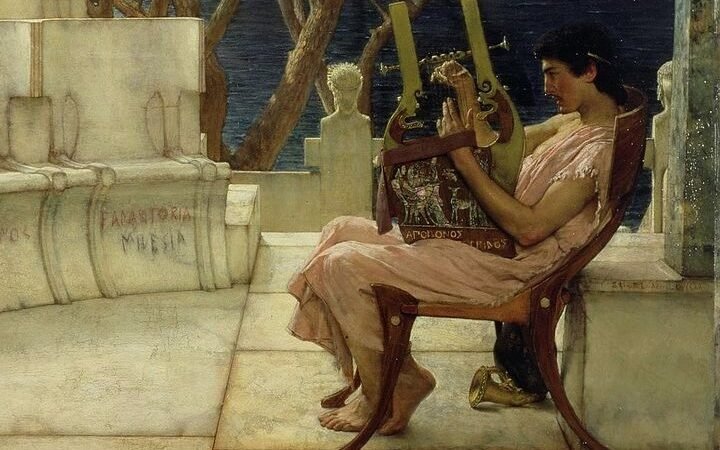

Il termine lirica deriva dalla parola greca λυρική (lyriké), che si riferisce a una forma di poesia concepita per essere cantata con l’accompagnamento della lira. Questa espressione artistica ebbe il suo massimo sviluppo durante l’Età Arcaica, tra il VII e il VI secolo a.C., periodo in cui la poesia si intrecciava strettamente con altre arti, dando vita a veri e propri spettacoli. Durante queste esibizioni, il canto, la musica e le danze si univano in un’armonia che mirava a trasmettere valori, emozioni e storie legate alla cultura dell’epoca. Comprendere la differenza tra epos, lirica e teatro è fondamentale per cogliere l’essenza della letteratura greca.

Indice dei contenuti

Che cos’è la lirica greca

La lirica greca è una forma di poesia caratterizzata da una forte musicalità, originariamente destinata a essere cantata. Nata per esprimere sentimenti personali e collettivi, si distingue nettamente dall’epica, che narra le gesta degli eroi. La sua forza risiede nell’interazione tra testo, musica e, spesso, danza, trasformando ogni esibizione in un’esperienza multisensoriale.

Le due forme principali: monodica e corale

All’interno della lirica greca, si distinguevano principalmente due forme:

-

La lirica monodica, eseguita da un solo individuo (il solista), che cantava accompagnandosi con la lira o l’aulos. Questa forma era ideale per esprimere sentimenti personali, riflessioni intime e temi come l’amore, il dolore o l’ebbrezza del vino.

-

La lirica corale, eseguita da un gruppo di cantori (il coro) in occasione di celebrazioni religiose, eventi pubblici o rituali. Questa forma era più solenne e collettiva, legata a temi di natura civica, mitologica o religiosa, e spesso accompagnata da coreografie elaborate.

Il canone alessandrino: i nove poeti lirici

La tradizione della lirica greca è rappresentata da un vasto panorama di poeti, molti dei quali furono inclusi nel Canone Alessandrino, un elenco stilato dai filologi della biblioteca di Alessandria d’Egitto. Questo canone designava i nove autori considerati i massimi esponenti del genere: Alcmane, Saffo, Alceo, Anacreonte, Stesicoro, Ibico, Simonide, Pindaro e Bacchilide. Tra questi, tre figure in particolare hanno lasciato un’impronta indelebile per i temi trattati e la loro influenza, tanto che le loro poesie in greco sono studiate ancora oggi.

I 3 lirici greci più rappresentativi

| Poeta | Genere principale | Temi centrali |

|---|---|---|

| Alceo | Lirica monodica | Lotta politica, convivialità, amore, vino |

| Saffo | Lirica monodica | Amore (ispirato dalla musa Erato), bellezza, tiaso |

| Anacreonte | Lirica monodica | Eros, convivialità, amicizia, piacere della vita |

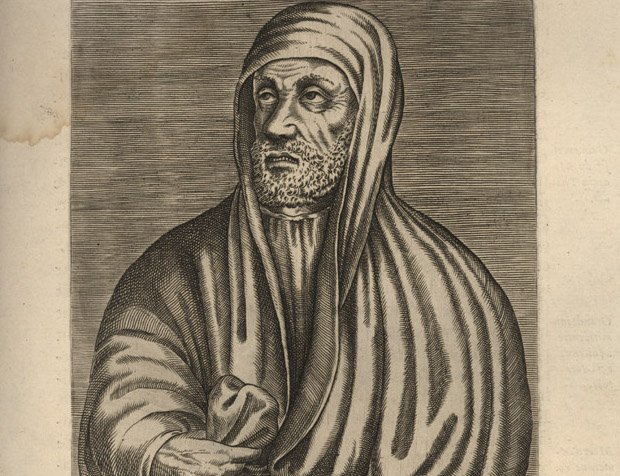

1. Alceo di Mitilene

Alceo di Mitilene è uno dei massimi esponenti della lirica monodica. Le sue opere, organizzate per temi dagli alessandrini, si distinguono in raccolte come le Stasiotiká (canti delle lotte civili) e le Sumposiaká (canti conviviali). La poesia di Alceo affronta temi come l’amore, descritto nei suoi aspetti appassionati e tormentati, e la politica del suo tempo. Simbolo ricorrente nella sua poetica è il vino, celebrato come rimedio alle angosce e strumento di liberazione della mente. La sua opera, come quella del controverso Ipponatte, offre un vivido spaccato della società e del contesto storico in cui visse.

2. Saffo

Saffo, la più celebre poetessa dell’antica Grecia, è un modello per la lirica amorosa e intima. Le sue opere, simbolo dell’amore omosessuale femminile, sono legate al contesto del Tiaso, un’istituzione pedagogica e religiosa dove le giovani ragazze apprendevano l’arte dell’amore, della bellezza e della poesia sotto la sua guida. I temi centrali delle sue poesie includono l’amore in tutte le sue sfaccettature, l’eleganza e la raffinatezza. La delicatezza espressiva e la profondità emotiva rendono Saffo una figura iconica e senza tempo.

3. Anacreonte

Anacreonte è uno dei più illustri lirici greci, noto per il suo stile raffinato e moderato, che ha ispirato in epoche successive le cosiddette poesie anacreontiche. Al centro della sua produzione vi è il tema dell’eros, descritto con grazia, e intrecciato a motivi come l’amicizia, la convivialità e la celebrazione dei piaceri della vita. Riprendendo la tradizione di Alceo e Saffo, anche Anacreonte attribuisce al vino un ruolo simbolico di rilievo, come mezzo per accedere a stati di liberazione mentale e superare i dolori d’amore. La sua poetica è un inno alla leggerezza, con una velata consapevolezza della caducità della vita.

Fonte immagine per l’articolo Lirici greci principali: Wikipedia

L’articolo è stato aggiornato in data 17 novembre 2025.