Cos’è la poesia lirica: origini, storia e caratteristiche

La poesia lirica, anche conosciuta come poesia melica, è un genere letterario che affonda le sue radici nell’antichità classica. Vediamo dunque cos’è la poesia lirica, la sua storia e le sue caratteristiche. La poesia lirica è una forma espressiva nella quale il poeta esterna le proprie emozioni, i propri pensieri e i propri sentimenti. Lo fa attraverso una forma intima e soggettiva, utilizzando il pronome personale alla prima persona e comunicando ad un destinatario ciò che sente e ciò che prova. A differenza della poesia epica, che narra le gesta di eroi e dei, la lirica si concentra sull’interiorità dell’individuo. La musicalità è un altro tratto distintivo della poesia lirica: il nome stesso deriva da lira, lo strumento a corde che accompagnava l’esecuzione dei poemi. La rima, il ritmo, lo schema metrico, l’uso di metafore e sinestesie contribuiscono a rendere musicale e armonioso il poema. Si dà origine ad una vera e propria melodia di parole, come se fosse una canzone. La poesia lirica affronta diverse tematiche: l’amicizia, l’amore, la felicità, il dolore, la natura e la fugacità del tempo.

Le origini della poesia lirica nell’antica Grecia

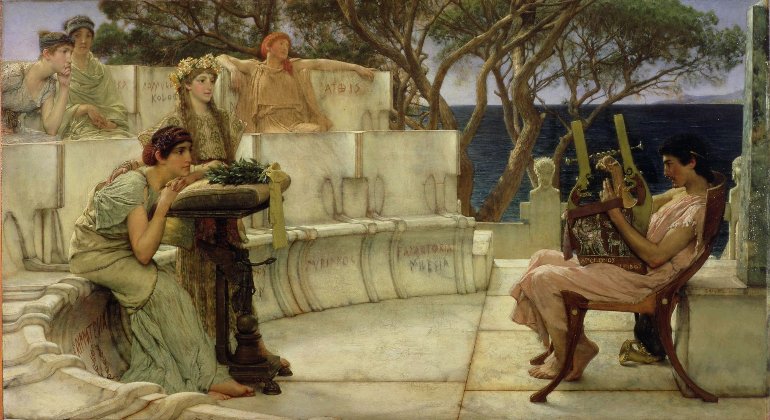

Dopo aver analizzato cos’è la poesia lirica, è importante adesso esaminare le sue origini e approfondire la poesia lirica greca. La poesia lirica nasce nell’antica Grecia, intorno al VII secolo a.C. Era accompagnata dal canto e dall’utilizzo di strumenti a corde, come la lira. Inizialmente nasce come poesia d’occasione in onore delle feste pubbliche e religiose. I cantori, o aedi, erano soliti eseguire i poemi durante banchetti o celebrazioni, accompagnandosi con il suono della lira o di altri strumenti a corda.

La poesia lirica monodica: Saffo, Alceo e Anacreonte

Gli antichi greci distinguevano due tipologie di poesia lirica: la lirica monodica e la lirica corale. Alla domanda cos’è la poesia lirica monodica, possiamo rispondere che si tratta di una linea melodica singola, accompagnata da uno strumento e suonata da un solo esecutore (monodia). I suoi maggiori esponenti sono Saffo, Alceo e Anacreonte.

Alceo e l’amore per il vino

Alceo è famoso per la sua espressione «In vino veritas». Egli ha scritto carmi politici e amorosi. Nelle sue poesie è preponderante la celebrazione e l’amore verso il vino che considera fonte di gioia e allegria per la vita.

Saffo e la poesia d’amore

Saffo, invece, è una poetessa che ha scritto diversi componimenti in cui predilige fortemente il tema dell’amore che declina in diverse accezioni. Questo sentimento è spesso rivolto alle donne, in particolare alle fanciulle del suo tiaso.

Anacreonte: la fugacità della giovinezza

Anacreonte, nei suoi poemi, canta i piaceri dell’amore rivolti alle donne e anche ai ragazzi, abbinati alla gioia dell’ebrezza del vino. Il suo è un invito a prendere con leggerezza la propria vita e a viverla intensamente poiché la giovinezza è un periodo fugace. Si può dire che anticipi il Carpe Diem di Orazio.

La poesia lirica corale: Pindaro e gli epinici

Alla domanda cos’è la poesia lirica corale, invece, rispondiamo che si tratta di una poesia eseguita da un coro e dall’uso di più strumenti. È una poesia meno soggettiva perché affronta tematiche non legate alle esperienze personali del poeta ma anche legate alla contemporaneità. L’autore più famoso è Pindaro. La sua poesia era destinata alle festività e alle competizioni atletiche. Egli compone degli epinici, ossia dei componimenti scritti per celebrare i vincitori delle feste panelleniche, come le Olimpiadi. Gli epinici celebravano non solo l’atleta vincitore, ma anche la sua famiglia e la sua città natale, sottolineando l’importanza della vittoria nei Giochi Panellenici come momento di gloria e di unione per tutta la comunità.

La poesia lirica a Roma: Catullo e Orazio

Dopo aver discusso della poesia lirica e delle origini di quella greca, adesso ci soffermiamo anche su cos’è la poesia lirica latina. A Roma la poesia lirica si affermò solo nel I secolo a.C., grazie ad un gruppo di giovani poeti, tra cui Catullo e Orazio. I poeti neoteroi, o neoterici (detti anche poetae novi), si ispiravano alla poesia lirica greca, ma con uno stile più raffinato e ricercato, introducendo anche elementi del genere letterario dell’elegia. Anche la presenza del giambo è evidente in alcuni componimenti.

Catullo: i carmi per Lesbia e la passione amorosa

Catullo è famoso per i suoi carmi eleganti che esaltano le passioni amorose, spesso rivolte all’amata Lesbia (pseudonimo di Clodia, nobildonna romana), ma anche gli avvenimenti politici e civili del suo tempo. È celebre il verso del suo carme dedicato a Lesbia «Dammi mille baci» e «Odi et amo». I carmi di Catullo sono una testimonianza preziosa della vita e dei sentimenti dell’epoca, e la sua figura di Lesbia è diventata un’icona della passione amorosa nella letteratura.

Orazio: le Odi, le Satire e il “Carpe Diem”

Orazio, invece, scrive le Satire dove riflette sui vizi della società e le Odi, canti lirici dedicati all’amore dove presenta anche delle riflessioni morali del tempo. Le Odi di Orazio trattano una grande varietà di temi, dall’amore alla politica, dall’amicizia alla fugacità del tempo. Famoso il suo motto «Carpe Diem», ossia un invito a cogliere l’attimo e a vivere il momento. Questo concetto è divenuto un vero e proprio stile di vita, che invita a non rimandare la felicità, ma a ricercarla nel presente. Nelle Satire, Orazio critica, con ironia e distacco, i comportamenti e le abitudini dei suoi contemporanei, offrendo uno spaccato della società romana del tempo.

Sebbene la poesia lirica sia di origine greca, anche in epoca latina si sviluppò una lirica di un certo spessore. Anche il poeta Teocrito in alcuni suoi componimenti presenta degli elementi tipici della lirica sebbene si tratti di un autore che scrisse anche opere di carattere epico.

Fonte immagine: Wikipedia