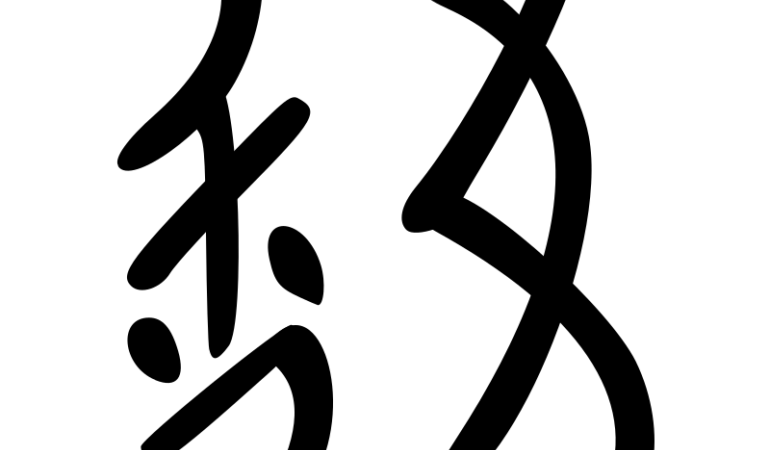

Il Nüshu (女书), che significa letteralmente “scrittura delle donne”, è un sistema di scrittura sillabico unico al mondo, creato e utilizzato esclusivamente dalle donne nella contea di Jiangyong, nella provincia cinese dello Hunan. A differenza del cinese standard, che è logografico (dove ogni carattere rappresenta una parola o un concetto), il Nüshu è un sistema fonetico: ognuno dei suoi circa 1000-1500 caratteri rappresenta una sillaba, rendendolo un linguaggio fonetico e distinto.

Questa scrittura nacque come strumento di resistenza e comunicazione per le donne del popolo Yao, un gruppo etnico che vive tra la Cina e il Vietnam, permettendo loro di creare uno spazio privato di espressione in una società fortemente patriarcale.

Indice dei contenuti

Cos’è il nüshu e perché è nato come linguaggio segreto

Il Nüshu nasce principalmente dall’esigenza di dialogare liberamente tra donne, senza il filtro e il giudizio degli uomini. In un contesto storico in cui l’accesso all’istruzione e alla scrittura standard (chiamata Nanshu, “scrittura degli uomini”) era precluso al genere femminile, questa lingua divenne un canale vitale. Utilizzando un nuovo codice linguistico, sia scritto che orale, le donne potevano sostenersi a vicenda, condividere sofferenze e lamentarsi di una vita che spesso le vedeva prigioniere di rigide regole sociali.

La loro esistenza era scandita da una sottomissione continua: prima al padre, poi al marito e, in caso di vedovanza, al figlio maggiore. Una pratica come la fasciatura dei piedi, imposta fin dai 4-5 anni, ne limitava la mobilità per tutta la vita. A circa 15 anni, le ragazze venivano date in sposa a uomini spesso sconosciuti, costrette a lasciare il proprio villaggio e la famiglia d’origine per integrarsi in una nuova famiglia patriarcale, dove il loro ruolo era definito da doveri e obbedienza. Il Nüshu divenne così il linguaggio dell’anima, l’unico spazio di autentica libertà.

Le caratteristiche uniche di una scrittura femminile

I tratti del Nüshu sono distintivi: sottili, inclinati e con un aspetto quasi “graffiato”, sono più simili a una calligrafia elegante che ai caratteri squadrati del cinese standard. Questa sua apparenza permetteva di mascherarlo facilmente. Il Nüshu veniva infatti scritto non solo su carta, ma anche ricamato su ventagli, tessuti e abiti, venendo scambiato dagli uomini per semplici decorazioni. Questa astuzia garantì la sua sopravvivenza per secoli.

Le differenze con il cinese mandarino sono sostanziali e definiscono la sua unicità. Per comprenderle meglio, ecco un confronto diretto:

| Caratteristica | Confronto: nüshu vs cinese standard |

|---|---|

| Sistema di scrittura | Nüshu: fonetico/sillabico (un simbolo per una sillaba). Cinese standard: logografico (un simbolo per una parola/concetto). |

| Utilizzatori | Nüshu: esclusivamente donne. Cinese standard: uomini e donne. |

| Aspetto visivo | Nüshu: sottile, corsivo e allungato (chiamato “a zampa di zanzara”). Cinese standard: squadrato, complesso, basato su radicali. |

| Contesto d’uso | Nüshu: privato, personale, per esprimere emozioni e storie. Cinese standard: pubblico, ufficiale, per ogni tipo di comunicazione. |

| Trasmissione | Nüshu: informale, da madre a figlia o tra “sorelle”. Cinese standard: formale, attraverso l’istruzione scolastica. |

Sorelle giurate: il legame indissolubile del lao tong

Le donne che condividevano la conoscenza del Nüshu si definivano Lao Tong (老同), ovvero “sorelle giurate”, a testimonianza del profondo legame di solidarietà che le univa. Questo legame era spesso più forte di quelli familiari. Il Nüshu era il veicolo di questa sorellanza: veniva utilizzato per scrivere lettere, poesie autobiografiche e i cosiddetti “libri del terzo giorno” (三朝书). Questi erano piccoli volumi in tessuto, scritti dalle sorelle e dalla madre della sposa, che venivano consegnati il terzo giorno dopo il matrimonio. Contenevano messaggi di conforto, canzoni e ricordi felici, per alleviare la tristezza e la solitudine della nuova vita.

Il declino durante la rivoluzione culturale e la riscoperta

La lingua rimase segreta per secoli, tramandata da madre in figlia. La sua esistenza venne minacciata durante la Rivoluzione Culturale cinese (1966-1976). In quel periodo, le Guardie Rosse scoprirono alcuni testi in Nüshu e, non comprendendoli, li scambiarono per un codice di spionaggio, distruggendo molti preziosi manufatti. Fu solo negli anni ’80 che l’esistenza di questa lingua venne ufficialmente riconosciuta, grazie alle testimonianze delle ultime donne Yao che ancora la praticavano. Yang Huanyi, considerata l’ultima donna a padroneggiare il Nüshu come lingua madre, è morta nel 2004 all’età di 98 anni.

Purtroppo, a causa delle persecuzioni e dell’usanza di bruciare o seppellire i testi con le loro proprietarie, gran parte del patrimonio scritto in Nüshu è andato irrimediabilmente perduto.

L’eredità del nüshu oggi: tra musei e patrimonio culturale

Il primo manufatto in Nüshu rinvenuto è una moneta in bronzo della seconda metà del XVIII secolo, che reca l’incisione: “Tutte le donne del mondo appartengono alla stessa famiglia“. Dalla sua riscoperta ufficiale, sono stati avviati numerosi progetti per preservare questa lingua. Nel 2006, il Nüshu è stato inserito nella lista nazionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Cina, un passo fondamentale per la sua tutela, come riconosciuto anche da fonti governative come il China Daily. Oggi, nella contea di Jiangyong, è stato aperto un museo tematico dedicato al Nüshu, dove si tengono corsi per insegnare questa antica scrittura alle nuove generazioni.

Gli sforzi di conservazione includono anche la digitalizzazione dei caratteri e la raccolta di testimonianze, per assicurare che la voce di queste donne non venga dimenticata. Il Nüshu rappresenta un potente simbolo di resilienza e della capacità umana di creare bellezza e connessione anche nelle circostanze più difficili, un patrimonio che l’UNESCO monitora nell’ambito della salvaguardia delle culture immateriali.

Se sei interessato alla cultura cinese, leggi anche il seguente articolo su 6 antiche poesie: https://www.eroicafenice.com/salotto-culturale/6-poesie-cinesi-la-cultura-millenaria-nella-poesia/

Immagine in evidenza: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 13/10/2025