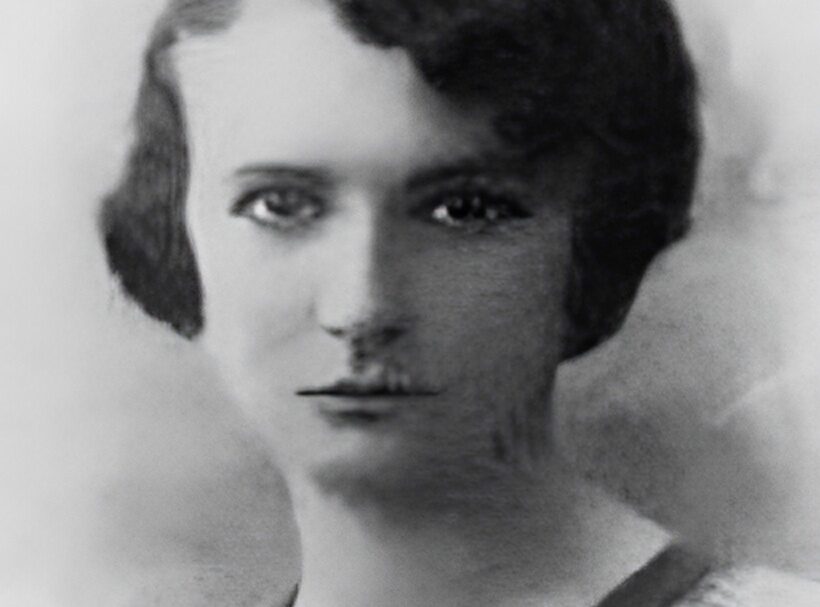

Voce leggera e significati taglienti sono le caratteristiche delle parole di una delle grandi poetesse del Novecento italiano. Le poesie di Antonia Pozzi catturano per la gentilezza con cui esprimono quella che lei stessa definì una “disperazione mortale”. Nata a Milano nel 1912, Antonia Pozzi ebbe una vita breve e travagliata, segnata da una profonda sensibilità che divenne, tra le sue righe, la sua più grande bellezza e, al tempo stesso, la sua dannazione. La sua voce, apprezzata per lo stile essenziale ed evocativo, è considerata una delle più interessanti della poesia femminile del Novecento italiano.

In questo approfondimento:

Le 5 poesie in sintesi: un percorso tematico

| Poesia | Tema principale |

|---|---|

| Desiderio di cose leggere | Il contrasto tra la pesantezza dell’anima e il desiderio di evasione nella natura. |

| Non so | La delicatezza di un amore che è anche annullamento di sé e speranza di rinascita. |

| Sfiducia | L’incomunicabilità e il senso di inadeguatezza nel rapporto con l’altro. |

| Amore di lontananza | Il potere dell’immaginazione di trasformare la realtà e creare una bellezza più autentica. |

| Amor fati | La premonizione della morte come una liberazione violenta verso la luce. |

Testo e analisi delle poesie più belle

1. Desiderio di cose leggere (1934)

Questa poesia è considerata il manifesto dell’opera della poetessa. I paesaggi naturali che tanto amava si contrappongono alla pesantezza dei suoi sentimenti.

Giuncheto lieve biondo

come un campo di spighe

presso il lago celeste

e le case di un’isola lontana

color di vela

pronte a salpare –

Desiderio di cose leggere

nel cuore che pesa

come pietra

dentro una barca –

Ma giungerà una sera

a queste rive

l’anima liberata:

senza piegare i giunchi

senza muovere l’acqua o l’aria

salperà – con le case

dell’isola lontana,

per un’alta scogliera

di stelle –

Analisi: la poesia si basa su un forte contrasto tra la leggerezza del paesaggio (il “giuncheto lieve”, le “case color di vela”) e il peso del dolore interiore (“il cuore che pesa come pietra”). La natura non è solo uno sfondo, ma il simbolo di una leggerezza a cui l’anima aspira. La morte è vista come una liberazione, un “salpare” silenzioso verso un “altrove” celeste, una “scogliera di stelle”.

2. Non so (1933)

La delicatezza di un amore complesso, che implica un annullamento di sé per fare spazio all’altro.

Io penso che il tuo modo di sorridere

è più dolce del sole

su questo vaso di fiori

già un poco

appassiti –

penso che forse è buono

che cadano da me

tutti gli alberi –

ch’io sia un piazzale bianco deserto

alla tua voce – che forse

disegna i viali

per il nuovo

giardino.

Analisi: l’amore è visto come una forza capace di dare vita (“il tuo sorriso è più dolce del sole”), ma richiede una resa totale. La poetessa immagina di spogliarsi di tutto (“che cadano da me tutti gli alberi”) per diventare uno “spazio bianco e deserto”, pronto ad essere ridisegnato dalla voce dell’amato. È un’immagine di devozione assoluta, ma anche di vulnerabilità.

3. Sfiducia (1933)

Un ritratto realistico e doloroso del senso di inadeguatezza e dell’incomunicabilità.

Tristezza di queste mie mani

troppo pesanti

per non aprire piaghe,

troppo leggére

per lasciare un’impronta –

tristezza di questa mia bocca

che dice le stesse

parole tue

– altre cose intendendo –

e questo è il modo

della piú disperata

lontananza.

Analisi: la poesia esprime un profondo senso di impotenza. Le mani sono incapaci di agire in modo equilibrato: o feriscono (“aprire piaghe”) o non lasciano traccia. La bocca pronuncia le stesse parole dell’altro, ma con un significato diverso, creando una “disperata lontananza”. È una potentissima metafora dell’incomunicabilità, anche all’interno dei rapporti più intimi.

4. Amore di lontananza (1929)

Una delle sue poesie più celebri, un ricordo d’infanzia che diventa una riflessione sul potere dell’immaginazione.

Ricordo che, quand’ero nella casa

della mia mamma, in mezzo alla pianura,

avevo una finestra che guardava

sui prati; in fondo, l’argine boscoso

nascondeva il Ticino e, ancor più in fondo,

c’era una striscia scura di colline.

Io allora non avevo visto il mare

che una sol volta, ma ne conservavo

un’aspra nostalgia da innamorata.

Verso sera fissavo l’orizzonte;

socchiudevo un po’ gli occhi; accarezzavo

i contorni e i colori tra le ciglia:

e la striscia dei colli si spianava,

tremula, azzurra: a me pareva il mare

e mi piaceva più del mare vero.

Analisi: la poesia celebra la capacità della mente di trasformare la realtà. La “striscia scura di colline”, guardata con gli occhi socchiusi e il desiderio nel cuore, diventa il mare. La conclusione è sorprendente: questa visione interiore, frutto della nostalgia e dell’immaginazione, è “più bella del mare vero”. La bellezza creata dall’anima è più autentica di quella percepita passivamente.

5. Amor fati (1937)

Scritta un anno prima del suo suicidio, è una delle sue poesie più struggenti e disperate, una premonizione della fine.

Quando dal mio buio traboccherai

di schianto

in una cascata

di sangue –

navigherò con una rossa vela

per orridi silenzi

ai cratèri

della luce promessa.

Analisi: il titolo, “Amore del fato”, è in netto contrasto con la violenza delle immagini. La morte non è una pace dolce, ma uno “schianto”, una “cascata di sangue”. È un’esplosione del “buio” interiore che, paradossalmente, permette di navigare “ai cratèri della luce promessa”. La fine è vista come una liberazione terribile ma necessaria, l’unico modo per raggiungere una luce altrimenti irraggiungibile.

Fonte immagine: Pixabay

Articolo aggiornato il: 25/08/2025