Il 25 agosto del 1933 nasceva Roberto De Simone, scomparso nel maggio di quest’anno. Molte le parole in suo onore: molti ne hanno parlato, ma molti forse hanno purtroppo già dimenticato.

Come riconoscere allora, in memoriam, una personalità culturale come il Maestro? Il vero riconoscimento all’opera desimoniana può ravvisarsi nell’individuare i modelli ad essa sottesi, recuperare le sue considerazioni, i concetti e i temi cardinali, allo scopo di collocarla nella circostanza storica da cui ha avuto origine e interpretarla criticamente al fine di una progressione culturale.

“Essere o non essere…”: il pensiero del Maestro in un suo articolo

A proposito del suo pensiero, si può ricordare un articolo (Essere o non essere: i 91 anni di De Simone, «Il Mattino», 25 agosto 2024, p. 42) in cui egli stesso tracciava un bilancio della propria vita durata quasi un secolo e rifletteva sul significato del vivere odierno, mutuato dal pensiero di Oscar Lewis (esposto nel suo I figli di Sánchez, 1966). Secondo De Simone, quanto descritto da Lewis si può riassumere nella dicotomia tra classe socio-politica protagonista e classe socio-politica subalterna. Proprio su questo nodo concettuale e in relazione alle dinamiche della società odierna insisteva spesso il pensiero di De Simone, che guardava alla società come inviluppata in modo indistricabile nel dualismo «proprietari e proletari», vale a dire distinta in classe dominante e classi dominate, nonostante gli anni di sviluppo e di progressione storica si prefiggano l’obiettivo di una uguaglianza sociale, economica e culturale tra gli individui. La forte separazione tra le classi, indicata anche dal Maestro, non può che essere alimentata dal sistema del capitalismo, che ha favorito forme di egemonia culturale, oltre che economica: si intende dire che le classi subalterne, fino ad allora pressoché tagliate fuori dallo sviluppo storico, sono state sì, in qualche modo, addentrate nelle circostanze di quelle egemoni, ma sempre in termini di strumentalizzazione, quindi senza avere libertà di scelta: «La vera libertà consiste nella facoltà di scegliere, mentre, a chi questa libertà è negata, non resta che la possibilità di essere scelti», dice il Maestro. Strumentalizzazione e mancanza di scelta che portano con loro disagi notevoli: a tal proposito così scrive ancora Roberto De Simone: «[…] bisogna considerare i disagi di vivere in zone di affitto nella cultura egemone, afflitti da malanni o da mali psichici». Sottomissione, strumentalizzazione e disagi: un prezzo alto da pagare per la classe subalterna, ormai travestita da classe borghese a cui l’abito calza sempre più stretto…

L’interesse antropologico: da Ernesto De Martino ad Annabella Rossi

La formazione di Roberto De Simone era precipuamente relativa al campo musicale: compositore interessato alle tradizioni popolari, fu esperto di etnomusicologia – interesse concretizzato, ad esempio, in Chi è devoto (1974), La tradizione in Campania (1979), Son sei sorelle (2010) – e studioso infaticabile di antropologia. Emblematico ricordare come sul suo scrittoio trovavano spazio privilegiato gli studi di Ernesto De Martino e di Annabella Rossi, tra i maggiori autori che hanno stimolato l’acume critico desimoniano (basti pensare che Le feste dei poveri (1969) e Lettere da una tarantata (1970) di Annabella Rossi erano volumi onnipresenti sullo scrittoio del Maestro). Nei volumi demartiniani Il mondo magico (1948), Morte e pianto rituale (1958) e La terra del rimorso (1961), infatti, oltre le precipue tematiche dei singoli volumi, De Simone recupera, fa propri e interpreta i concetti relativi alla dimensione umana all’interno della comunità, riflettendo sull’identità dell’individuo in quanto membro di un gruppo compatto legato dalla condivisione di un sistema valoriale: «Il rapporto che passa tra i partecipanti alle feste e le scaturigini di rassicurazione rappresentate dalle alterità culturali di comportamenti religiosi è molto complesso. Né privo di complessità culturale è abitare in zone residenziali di personale proprietà per finire come sconosciuti nella sala di riconoscimento comunale. Essere, o non essere…». Riprendendo, quindi, ancora il concetto di omologazione culturale prima esposto e leggendo attraverso esso la metafora desimoniana appena citata, si assiste ad una crisi di valori, che è crisi dell’uomo: l’omologazione culturale delle classi sociali, secondo la lezione di De Martino – a cui si rifà De Simone – ha provocato ineludibilmente la perdita di una ritualità che ha significato a sua volta la perdita di valori collettivi, fondanti le società arcaiche e su cui si fonda qualsivoglia gruppo umano.

Proprio relativamente alla condivisione di sistemi valoriali, nella sua estrinsecazione culturale e cultuale nel rito della festa, si ricordino anche gli studi di Annabella Rossi, allieva di De Martino e amica di De Simone, attraverso la cui influenza altri spiragli di suggestione e spunti determinanti per l’approfondimento etnomusicologico si sono sviluppati nel Maestro: si pensi alla collaborazione di De Simone con Annabella Rossi che si è concretizzata nel Carnevale si chiama Vincenzo (1977) e nei metodi di recupero del materiale che ha dato origine alle Fiabe campane (1994). Suggestioni che sono durate lungo tutto l’arco della vita di De Simone, fino all’ultimo lavoro, ovvero la recente Dell’Arco Giovanna D’Arco, uscita nel 2024, e dedicata «Alla memoria di Annabella Rossi, amata e stimata antropologa di comuni ricerche». Per tale opera, dalla lunga gestazione, determinanti risultano essere state le Lettere da una tarantata, in primis in quanto sono state la base per la modulazione di certe forme di linguaggio teso all’oralità e, in seconda istanza, in quanto è possibile scorgere considerazioni sul concetto di egemonia culturale delle classi dominanti su quelle subalterne, considerazioni di cui poi nell’opera desimoniana, Giovanna sceglie di farsi paladina.

L’apocalisse culturale: da De Martino a De Simone

Si ritorna, in conclusione, al punto di partenza, ovvero alla riflessione sulle forme del vivere attuale, sulla crisi dei valori intersoggettivi che determinano l’autoannientamento delle collettività umane, in favore dell’individualismo e della solitudine: insomma, ciò che De Martino chiama “apocalisse culturale”. Tale pensiero agisce, in maniera più o meno scoperta, nell’opera di Roberto De Simone laddove analizza non solo il problema dell’imminente scomparsa delle tradizioni popolari (collante umano), ma ancor più la scomparsa dei valori recati da quelle stesse tradizioni, che non trovano margine di esistenza nell’attuale epoca capitalistica. Alla luce di tali considerazioni vanno intese le intenzioni che spinsero, ad esempio, il Maestro a patrocinare la Nuova Compagnia di Canto Popolare o le urgenze che agirono per la composizione di opere come La gatta Cenerentola e L’oca d’oro, fino alla predetta Dell’Arco Giovanna D’Arco.

Queste solo alcune riflessioni sul pensiero e sull’opera di Roberto De Simone, riflessioni che saranno sviluppate in prossimi studi.

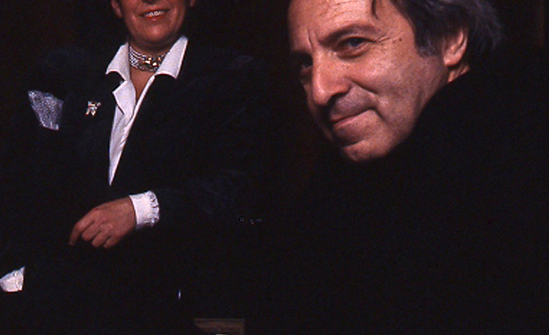

Fonte immagine: Wikipedia, A. De Luca, Roberto De Simone e Odette Nicoletti (dettaglio).