Con queste parole Sarchiapone si preannunciava sulla scena della Cantata dei pastori messa in scena dal grande Roberto De Simone nel 1974: «Palummella, zompa e vola, | addò sta nennella mia…». Le scelte registiche del Maestro rimandano, attraverso la rievocazione della famosissima canzone anonima di fine Settecento, al solco della più viva e vera tradizione popolare napoletana.

Indice dei contenuti

I molteplici significati di “sarchiapone”

Col termine “sarchiapone” si intendono una pluralità di concetti, dall’ambito letterario a quello culinario, che rendono sfuggente il significato vero di questa parola. La tabella seguente riassume i principali usi del termine.

| Ambito di Utilizzo | Significato di sarchiapone |

|---|---|

| Letteratura e Teatro | Personaggio della Cantata dei pastori; figura astuta (Cortese), sempliciotto (Basile) o un cavallo (Totò). |

| Appellativo comune | Uomo goffo, impacciato, sempliciotto, talvolta corpulento e deforme. |

| Tradizione culinaria | Una bevanda digestiva napoletana o un piatto tipico di Atrani a base di zucca lunga ripiena. |

Sarchiapone nella tradizione letteraria

Non sempre il personaggio di Sarchiapone ha designato uno dei caratteri innestati nell’immaginario partenopeo: si pensi che l’opera originale di Andrea Perrucci, Il vero lume tra le ombre (1698), non recava il personaggio, ma fu ad essa aggiunto nel corso della rielaborazione popolare, che finì col nominare l’opera Cantata dei pastori.

Nella tradizione letteraria dialettale, esso assume significati diversi: è Cola Sarchiapone nel poema eroicomico di Giulio Cesare Cortese (Lo Cerriglio ’ncantato, 1628), con il significato di astuto e famelico. Per Giambattista Basile nel suo Cunto de li cunti (1634-1636) è un proverbiale sempliciotto e fannullone. Un altro noto “sarchiapone” è il cavallo protagonista della poesia Ludovico e Sarchiapone di Totò, dove si riflette sui vizi dell’uomo. Non tanto a caso, dunque, Walter Chiari nel suo famoso sketch si trovava in imbarazzo nello spiegare cosa fosse il “sarchiapone”.

Etimologia incerta e significati molteplici

Il termine “sarchiapone” risulta essere in uso fin dal XVII secolo. Etimologicamente, l’origine è ancora imprecisata. C’è chi afferma che la parola abbia origini greche, dalla fusione di σάρξ (sarx), “carne”, e ποιος (poiòs), “chi”, ipotizzando una traduzione come “chi (è) di carne”. Questo si collega all’uso di “sarchiapone” per indicare una persona corpulenta o deformata.

Il termine “sarx” nel Nuovo Testamento designa la materia corruttibile dell’essere umano. Questo potrebbe aver influenzato il personaggio della Cantata dei pastori: Sarchiapone impersona infatti un folle barbiere, deforme, assassino e dedito ai piaceri carnali.

L’ipotesi “Fra Jacopone”

Si riscontra un’altra etimologia, riportata dal Dizionario Etimologico della UTET, che vuole la parola “sarchiapone” come deformazione di “fra Jacopone”, epiteto con cui tempo addietro sembra si indicasse la tipologia dei frati gaudenti, dediti appunto ai piaceri della carne.

Un “sarchiapone” da bere e da mangiare

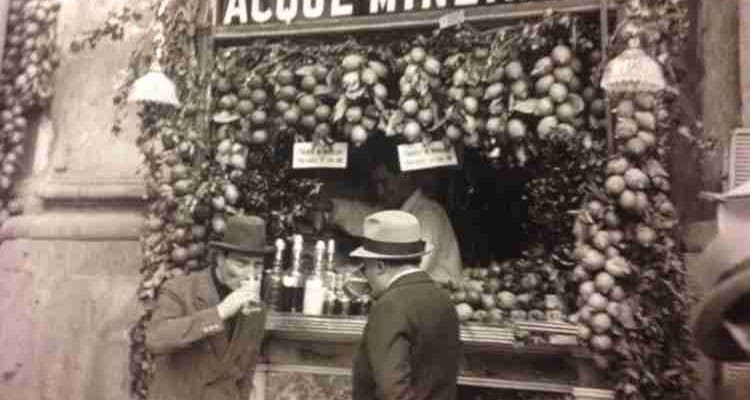

La bevanda dell’acquaiuolo

Diversa accezione è stata conferita al “sarchiapone” nella tradizione culinaria. Nota è agli acquaiuoli di Napoli la bevanda tonificante nominata proprio “sarchiapone”. Nei loro chioschi, gli acquaiuoli erano soliti proporre una bevanda digestiva realizzata con acqua ’e mummarelle (o acqua gassata), succo di limone e un pizzico di bicarbonato. Si dice che un acquaiuolo di piazza Carlo III ribattezzò la bevanda “sarchiapone”, affermando che potesse far digerire persino un “sarchiapone”, inteso come pietanza pesante e indigesta.

La ricetta di Atrani

Un piatto detto “sarchiapone” esiste davvero: è tipico di Atrani e si prepara il 22 luglio per Santa Maria Maddalena. Si svuota una zucca lunga (cucuzzella) e la si riempie con carne macinata, ricotta e uova; viene poi fritta e condita con abbondante sugo. Si tratta, secondo alcune testimonianze, di una ricetta di origine calabrese rielaborata ad Atrani a metà del XX secolo.

Sulla base di quanto riportato, dunque, risultano incerti il significato e l’etimologia della parola “sarchiapone”; esso è però un termine che, come tutti quelli appartenenti ai dialetti più antichi e vivi, è arricchito di significati e rielaborato nel corso dei tempi. Solo uno scavo nell’immaginario popolare può aiutare a comprenderne il senso più profondo.

Articolo aggiornato il: 28/08/2025