Il kyōgen è una forma di teatro giapponese emersa nel XIV secolo, la cui caratteristica principale è l’intento comico: esso è infatti da considerarsi come la commedia tradizionale della cultura nipponica. Rappresenta uno spaccato, spesso satirico, della vita quotidiana del Giappone medievale, portando in scena situazioni e personaggi riconoscibili.

Legame intrinseco con il teatro Nō

Il Kyōgen è inoltre strettamente legato al teatro nō, con il quale condivide le origini e la cui evoluzione si è intrecciata nel corso dei secoli. Insieme, Nō e Kyōgen formano l’arte del Nōgaku, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Come vedremo, nonostante questa vicinanza, i due tipi di rappresentazione sono molto diversi tra loro nelle tematiche e nello stile.

Origini del Kyōgen: Dal Sarugaku alla scena

Le radici nel Dengaku e Sarugaku

Ancor prima della nascita formale del teatro nō e kyōgen esistevano in Giappone due macrocategorie di arti performative che ne influenzarono lo sviluppo:

- Dengaku: si trattava originariamente di danze agresti, spesso legate ai riti per la coltivazione del riso. Col tempo queste danze diventarono sempre più raffinate ed eleganti, trasformandosi in una vera e propria forma di intrattenimento più seria.

- Sarugaku: è in realtà un termine ombrello che racchiude vari svaghi popolari, unendo spesso intrattenimento e senso religioso. Questo tipo di arte performativa presentava l’elemento fondamentale della mimica, che lo differenziava nettamente dal dengaku. Sarà proprio dal Sarugaku che scaturiranno i due generi kyōgen e nō. Il Kyōgen portò al massimo livello l’elemento della mimica, sviluppando una gestualità molto accentuata che sfociò naturalmente nella commedia, mentre il Nō cercò di miscelare la bellezza della mimesi con l’eleganza del canto e della danza tipiche del dengaku.

La nascita delle scuole di Kyōgen

Inizialmente, non esistevano scuole dedicate esclusivamente al Kyōgen. La formalizzazione avvenne più tardi, con la nascita delle prime scuole dedicate a questa forma d’arte. Tra queste, la più antica è la scuola Ōkura, emersa nel tardo periodo Muromachi. Successivamente si affermò anche la scuola Izumi, contribuendo a definire e tramandare il repertorio e le tecniche del teatro comico giapponese.

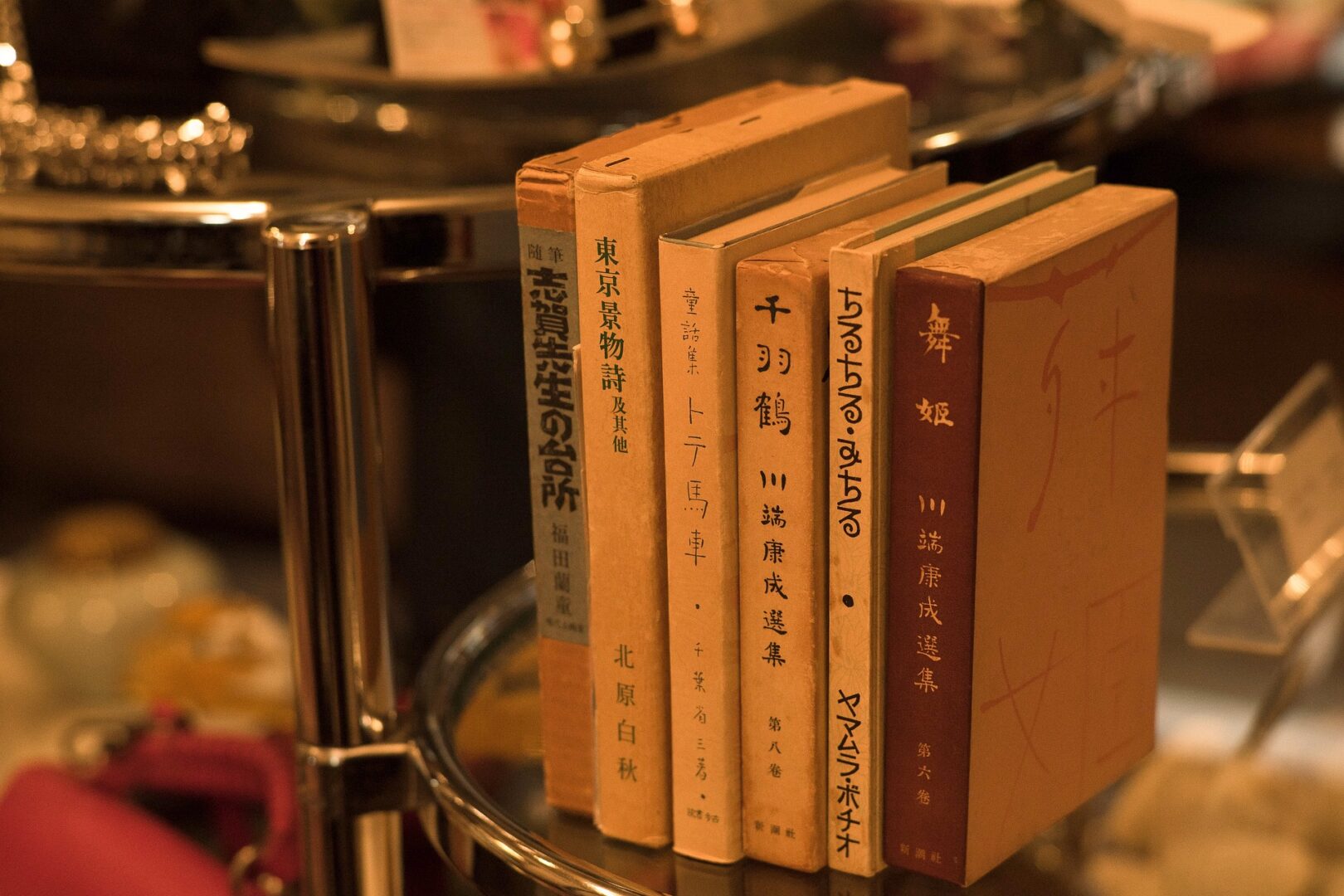

Il significato del termine Kyōgen e le sue implicazioni

Il termine Kyōgen deriva dal cinese kyōgen kigo ed è traducibile letteralmente come “parole folli” o “linguaggio sfrenato”. In giapponese, invece, fu adottato per indicare un linguaggio sì ornato dalla bellezza della poesia, ma usato per parlare di finzione e spesso di argomenti leggeri o satirici. Allo stesso tempo, esso acquisì un’accezione talvolta negativa dal punto de vista religioso e filosofico: in ambito confuciano, perché l’aspetto “fuori dagli schemi” e irriverente di questa forma d’arte poteva apparire contrario alla logica e all’ordine, elementi cardine del confucianesimo; dal punto di vista buddhista, invece, il tipo di narrazione fittizia e incentrata sugli aspetti mondani rendeva questo tipo di teatro una potenziale fonte di illusioni e attaccamento, caratteristiche criticate da questa religione.

Kyōgen e Nō: Confronto tra due forme teatrali giapponesi

Differenze stilistiche e tematiche

Le differenze tra Kyōgen e Nō sono marcate. Il Nō è un tipo di opera prevalentemente tragica o drammatica, con un tono solenne, poetico e spesso soprannaturale, facendo ampio uso di maschere per rappresentare divinità, spiriti o personaggi nobili. In netta opposizione, il Kyōgen è molto più colloquiale, realistico e dimesso nei toni e, come già sottolineato, è uno spettacolo intrinsecamente comico e satirico, focalizzato su personaggi e situazioni della vita quotidiana.

Ruolo del Kyōgen negli spettacoli Nō

Il kyōgen, inizialmente, non era concepito come un tipo di teatro a sé stante, bensì fungeva da intermezzo comico (chiamato ai-kyōgen quando inserito all’interno di un dramma Nō, o hon-kyōgen quando rappresentato tra un Nō e l’altro) tra una rappresentazione di nō e l’altra. Infatti, viene tradizionalmente usato lo stesso palco per entrambi. Le cose cambiarono e si strutturarono nel periodo Edo (1603-1868), quando nō e kyōgen vennero regolamentati e sovvenzionati dal governo shogunale. Si stabilì formalmente che nell’arco di una giornata di spettacoli Nōgaku dovessero essere portate in scena cinque rappresentazioni nō, ognuna intervallata da uno spettacolo di kyōgen. Esso era quindi visto come una pausa di svago e alleggerimento rispetto alla solennità del Nō. Per questo motivo, il Kyōgen era considerato stilisticamente inferiore al Nō, ma col tempo è diventato sempre di più oggetto di studio e apprezzamento per la sua arguzia e abilità performativa.

Caratteristiche distintive del teatro Kyōgen

Il Warai: La ricerca della risata nel Kyōgen

Prima di tutto, essendo una vera e propria commedia tradizionale giapponese, il teatro kyōgen punta a provocare nel pubblico il warai, ovvero la risata franca e spontanea. Ciò è possibile grazie a un dialogo vivace e spesso arguto tra i personaggi, i quali sono frequentemente strutturati in coppie che si contrappongono o interagiscono in modo buffo: esempi tipici sono moglie e marito, padroni e servitori (come il famoso personaggio dello sciocco servitore Tarō Kaja), monaci e fedeli, o persino uomini e demoni rappresentati in chiave comica. Il tutto è condito con molta ironia e anche una studiata esagerazione della gestualità.

Linguaggio, mimesi e gestualità esagerata

Non a caso, il kyōgen è considerato il teatro fisico per eccellenza all’interno del panorama tradizionale giapponese. È per questo che generalmente non c’è né il coro né l’orchestra melodica come nel Nō (anche se possono esserci brevi accompagnamenti ritmici o vocali); è l’attore stesso a produrre suoni e rumori attraverso i propri movimenti, la voce e specifiche vocalizzazioni onomatopeiche, amplificando l’effetto comico. Come detto in precedenza, il linguaggio usato nel Kyōgen è tendenzialmente comune e quotidiano, di immediata comprensione per il pubblico dell’epoca. E infatti c’è anche una forte mimesi del reale: ogni elemento, anche quelli potenzialmente sovrannaturali come divinità minori o demoni, viene calato in questa visione verosimile e spesso ridicolizzato. Si può ritrovare talvolta un’apparente volgarità o semplicità, ma che in realtà si traduce in una comicità fine, arguta e svagata.

La struttura delle opere Kyōgen: Il principio Jo-ha-kyū

Le rappresentazioni di kyōgen, che contano un repertorio di circa 260 pezzi tramandati, sono caratterizzate da brevità (spesso durano tra i 10 e i 20 minuti) e da una trama semplice e lineare. Questo perché non dovevano risultare troppo impegnative per gli spettatori, che dopo le lunghe e intense rappresentazioni di nō desideravano assistere a qualcosa di più leggero, ma che allo stesso tempo mantenesse alta la loro attenzione. Per lo sviluppo della trama si segue, come nel Nō, il principio estetico del Jo-ha-kyū, sebbene in forma più concisa: ci deve essere un’introduzione (Jo) che presenta i personaggi e la situazione, un momento di sviluppo e accelerazione dell’azione (Ha), dove solitamente si concentra il nucleo comico della storia, e poi un finale rapido e conclusivo (Kyū), detto tome. Esso può essere di diversi tipi: una catastrofe comica, un inseguimento buffo, una danza goffa, o semplicemente il ristabilimento dell’armonia iniziale o la fuga di uno dei personaggi.

Personaggi e maschere nel Kyōgen

Tipologie di personaggi ricorrenti

Ricollegandoci a quanto detto, elemento tipico del Kyōgen sono le coppie di personaggi contrapposti o complementari. I soggetti delle opere sono molto vari e attingono alla società dell’epoca: troviamo persone comuni (contadini, mercanti, mogli petulanti, mariti ingenui, servitori furbi o sciocchi come Tarō Kaja), figure religiose (monaci buddhisti, preti shintoisti, asceti yamabushi, spesso rappresentati con i loro difetti), ma anche animali parlanti (volpi, tanuki), divinità minori e persino demoni (oni), quasi sempre presentati in chiave umoristica e poco spaventosa. Come da tradizione del teatro classico giapponese, anche nel Kyōgen i personaggi femminili sono interpretati da attori uomini, sebbene oggi esistano anche attrici professioniste.

Costumi e l’uso limitato delle maschere nel Kyōgen

I costumi nel Kyōgen rispecchiano quelli dell’epoca Muromachi e delle classi sociali rappresentate, essendo spesso realizzati in canapa o cotone (kataginu per le giacche e hakama per i pantaloni), poiché i personaggi sono per lo più di umili origini o appartenenti alla classe guerriera minore. Nelle vesti si ricorre talvolta a fantasie con disegni originali e bizzarri (sarasa), sempre in virtù della comicità e vivacità che caratterizza le rappresentazioni di questa commedia giapponese.

Sappiamo che una delle caratteristiche fondamentali del teatro nō è l’utilizzo espressivo delle maschere… ma nel kyōgen avviene quasi l’opposto: esse sono infatti poco utilizzate. La comicità si basa molto sull’espressione facciale diretta dell’attore. Quando le maschere (kyōgen-men) vengono impiegate, è solitamente per rappresentare personaggi non umani (animali, divinità, demoni) o figure umane particolarmente grottesche o anziane, e sono volutamente comiche o caricaturali. Esiste una gamma ristretta di maschere specifiche per il Kyōgen, circa una ventina di tipi principali, create per rendere i personaggi buffi o immediatamente riconoscibili nel loro ruolo comico.

Fonte immagine di copertina: Wiki Commons