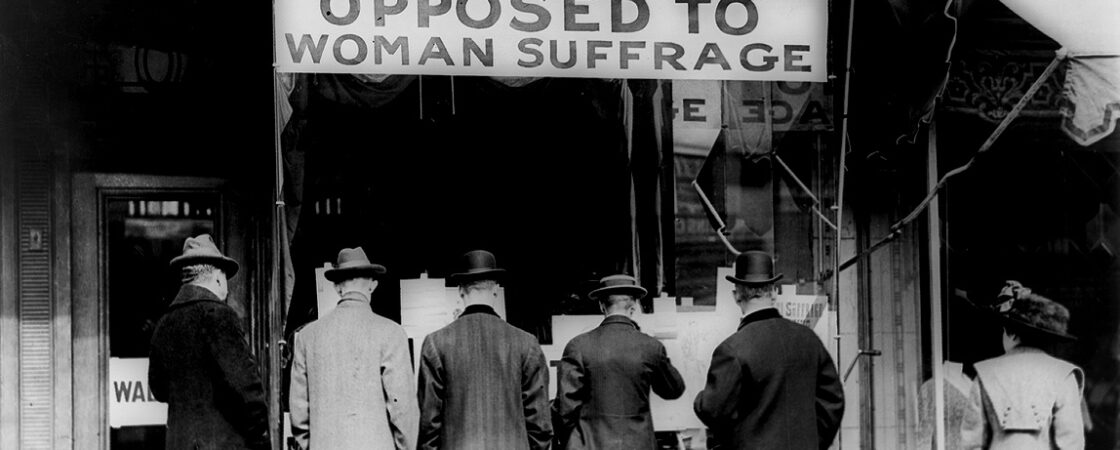

Negli anni Sessanta e Settanta si assiste in America all’elaborazione nel campo linguistico della nozione di “sessismo linguistico”, che denotava una vasta gamma di discriminazioni basate sull’applicazione ricorrente di una variabile sessuale nel tessuto linguistico.

Con il sessismo linguistico si intendeva sottolineare la presenza (nel codice linguistico) di posizioni assai gerarchizzate e discriminanti della donna rispetto all’uomo. Tale ideologia ricalca la nota ipotesi “Sapir-Whorf” secondo cui un dato sistema linguistico impone un certo modo di pensare. Il femminismo ha operato quindi su tale prospettiva, affinché nella lingua vi fosse una rimozione di quei tratti di tipo sessista. In Italia Alma Sabatini pubblica nel 1987 – su mandato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – il suo volume Il sessismo nella lingua italiana con cui cerca di fissare una parità linguistica equa dei sessi, mediante il riconoscimento delle differenze di genere. La Sabatini riconosce il linguaggio come fonte da cui innescare il cambiamento, poiché il sistema linguistico è per ogni società uno specchio culturale da cui far diramare il rinnovamento.

Indice dei contenuti

Sessismo linguistico: esempi e alternative inclusive

| Uso linguistico sessista | Alternativa inclusiva proposta |

|---|---|

| Maschile sovraesteso (es. “i cittadini” per uomini e donne) | Uso di entrambe le forme (es. “le cittadine e i cittadini”) o formulazioni neutre (es. “la cittadinanza”). |

| Asimmetria semantica (es. “uomo di strada” vs. “donna di strada”) | Utilizzare termini che non abbiano connotazioni negative solo per il genere femminile. |

| Uso del suffisso “-essa” (es. “avvocatessa”) | Preferire la desinenza in -a per i titoli professionali (es. “avvocata”, “sindaca”, “ministra”). |

Le raccomandazioni di Alma Sabatini

Nel suo lavoro la Sabatini sostanzialmente pone alcune “raccomandazioni” al fine di evitare una lingua sessista, le quali prevedono ad esempio l’eliminazione:

- della posizione secondaria dei sostantivi femminili rispetto a quelli maschili;

- della concordanza al maschile per gli aggettivi o i participi passati riferiti a uomini e donne;

- del suffisso -essa per le professioni femminili, per lasciar spazio all’utilizzo della forma maschile per i titoli professionali autorevoli delle donne.

Per la studiosa è chiaro che gli aspetti sessisti si nascondono nell’utilizzo dei nomi professionali per designare utenti di sesso femminile. In base a ciò si deduce che tali nomi vanno a definire:

- ruoli lavorativi completamente concernenti la sfera lavorativa femminile (come ad esempio, segretaria, tata, meretrice);

- ruoli in cui da largo tempo si registra stabilmente la presenza della donna (ad esempio, professoressa, studentessa, avvocatessa).

Le professioni per le quali non c’è invece il secondo genere sono secondo la Sabatini quelle “di prestigio”, ovvero quelle relative a una carica politica (come ad esempio ministro, assessore, presidente ecc…).

Sviluppi recenti e prospettive future

Pertanto, di fronte a tali evenienze, anche Cecilia Robustelli (che recentemente si è occupata di porre delle raccomandazioni) consiglia di utilizzare nella scelta linguistica, ai fini di una lingua italiana non sessista, il femminile. Anche l’Accademia della Crusca ha più volte confermato la legittimità grammaticale di forme come “architetta”, “sindaca” o “ministra”.

Ad essersi occupata del medesimo problema recentemente è anche Maria Grazia Sapegno che, mediante il suo lavoro Che genere di lingua, mostra in che modo la lingua e le pratiche linguistiche siano veicoli che favoriscono la reiterazione di specifici valori e codici culturali.

In tal senso, è dunque evidente che lo studio sul sessismo linguistico condotto dalla Sapegno va ad interfacciarsi con l’approccio della linguistica cognitiva, secondo cui il linguaggio è in grado di costituire uno schema con il quale si organizza la nostra percezione della realtà. In definitiva, La Sapegno e la Sabatini propongono modalità linguistiche esenti da discriminazioni di natura sessista, le quali sono viste attuabili soltanto nelle future generazioni e cioè, secondo la Seregno, mediante una prospettiva didattica o politica, in cui le modalità linguistiche opererebbero come mezzo capace di limare il dislivello ancora occorrente fra i due sessi.

In conclusione, potremmo asserire che la scelta di adoperare nomi maschili o femminili per definire il “gentil sesso” non è soggetta ad alcun vincolo grammaticale. La scelta di usare nomi maschili o femminili per designare donne in molti casi non è vincolata da regole grammaticali. Il suddetto vincolo è valido sostanzialmente solo per pochi nomi (quali “re” e “regina”) e non per tutta la grande varietà dei termini (come ministro/ministra).

Altre informazioni e curiosità sul sessismo linguistico

Cosa si intende per sessismo linguistico?

Per sessismo linguistico si intende l’uso di un linguaggio che riflette e perpetua stereotipi e discriminazioni basati sul genere. Si manifesta attraverso pratiche come l’uso del maschile come genere neutro (maschile sovraesteso), l’assenza di termini femminili per professioni di prestigio e l’uso di parole che hanno connotazioni diverse a seconda del genere a cui si riferiscono.

Chi ha parlato di sessismo linguistico in Italia?

La figura più importante in Italia è stata la linguista Alma Sabatini, che nel 1987 pubblicò il fondamentale studio “Il sessismo nella lingua italiana”. I suoi studi sono stati proseguiti da altre studiose come Cecilia Robustelli e Maria Grazia Sapegno, e il dibattito è oggi portato avanti da istituzioni come l’Accademia della Crusca.

Qual è un esempio di maschile sovraesteso?

Il maschile sovraesteso (o universale) è l’uso del genere maschile per riferirsi a un gruppo misto di uomini e donne o a un individuo di genere non specificato. Un esempio classico è usare la frase “Benvenuti a tutti i cittadini” anche quando il pubblico è composto da uomini e donne. Un’alternativa inclusiva sarebbe “Benvenute a tutte le cittadine e a tutti i cittadini”.

Si dice ministra o ministro per una donna?

Secondo le indicazioni delle principali linguiste e dell’Accademia della Crusca, la forma corretta e raccomandata per una donna che ricopre tale carica è ministra. L’uso del maschile (“il ministro [nome donna]”) è considerato una forma di sessismo linguistico che rende invisibile il genere femminile nelle professioni di prestigio.

Fonte immagine di copertina: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 29/08/2025