Il dagherrotipo è stato il primo procedimento fotografico commercialmente valido della storia, permettendo per la prima volta di fissare in modo permanente un’immagine su un supporto. La sua invenzione ha segnato una svolta nella rappresentazione della realtà e nel rapporto dell’uomo con il tempo e la memoria.

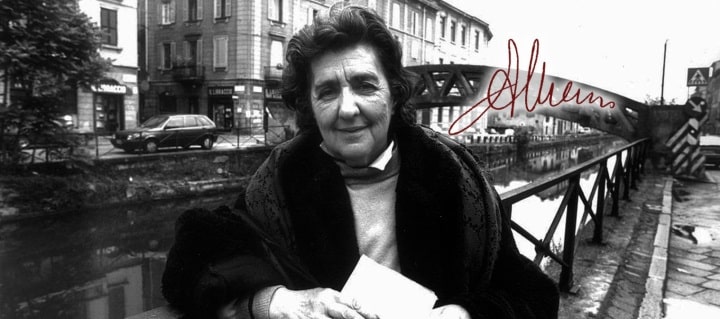

«Tutte le immagini scompariranno». Dal tono ieratico la sentenza contenuta nel Premio Strega Gli Anni di Annie Ernaux. Una tragica consapevolezza. Dal sarcofago egizio alla fotografia, l’uomo ha perseguito un’avventura contro la forza dirompente del tempo, duplicando se stesso nell’ossessione della rappresentazione.

Indice dei contenuti

Che cos’è il dagherrotipo in sintesi?

| Caratteristica | Descrizione |

|---|---|

| Inventore | Louis Daguerre (su base di studi di J. N. Niépce) |

| Data di presentazione | 19 agosto 1839 |

| Materiali | Lastra di rame argentata, vapori di iodio e mercurio |

| Proprietà chiave | Immagine unica e non riproducibile, visibile come positivo o negativo a seconda dell’angolazione |

La storia del dagherrotipo

Il dagherrotipo è un procedimento fotografico messo a punto dal francese Louis Jacques Mandé Daguerre partendo da un’idea di Joseph Nicéphore Niépce. Fu lo scienziato François Arago a presentare ufficialmente l’invenzione alla comunità scientifica il 19 agosto 1839, presso l’Académie des Sciences di Parigi. L’impatto fu tale che lo scienziato Macedonio Melloni parlò di «miracolo».

Anche se non fu il primo esperimento fotografico in assoluto, il dagherrotipo fu il primo procedimento a garantire la persistenza permanente dell’immagine. Le tecniche precedenti, infatti, producevano immagini che tendevano a svanire rapidamente se esposte alla luce. Questa stabilità permise per la prima volta un suo utilizzo a scopo commerciale, diffondendolo in tutto il mondo.

Come funzionava il procedimento

La realizzazione di un dagherrotipo era un processo complesso e artigianale che richiedeva diversi passaggi:

- Preparazione della lastra: si partiva da una lastra di rame su cui veniva applicato elettroliticamente un sottile strato d’argento, poi lucidato a specchio.

- Sensibilizzazione: la lastra argentata veniva esposta ai vapori di iodio (e successivamente anche bromo o cloro) in una camera oscura. Questa operazione la rendeva sensibile alla luce.

- Esposizione: la lastra veniva inserita in una macchina fotografica e esposta alla luce per un tempo che poteva variare da diversi secondi a molti minuti.

- Sviluppo: l’immagine latente veniva rivelata esponendo la lastra a vapori di mercurio riscaldato a circa 60 °C.

- Fissaggio: per rendere l’immagine permanente, la lastra veniva immersa in una soluzione (solitamente tiosolfato di sodio) che rimuoveva lo ioduro d’argento non esposto.

- Protezione: a causa della sua estrema fragilità, il dagherrotipo veniva sigillato sotto un vetro e inserito in preziosi cofanetti per proteggerlo dall’ossidazione e dai graffi.

Dopo circa dieci anni, vennero brevettate nuove tecniche, come il collodio umido, che erano meno costose e permettevano la riproduzione dell’immagine, portando al graduale abbandono del dagherrotipo.

Il mito del dagherrotipo nella letteratura

Fin dalla sua nascita, il dagherrotipo fu concepito come uno spettro. La letteratura caricò di senso quasi religioso questa nuova invenzione, come si vede nel racconto La leggenda del dagherrotipo di Jules Champfleury. Qui, un uomo viene fotografato e scompare fisicamente, lasciando solo la sua immagine e la sua voce, come se la fotografia gli avesse rubato l’anima. Questa idea dell’immagine come “memento mori” persiste in autori come Marcel Proust e Roland Barthes. Per Barthes, la fotografia ci mostra qualcosa che “è stato” (ça a été), congelando un istante che è già morto. Famosi, a questo proposito, i dagherrotipi post-mortem, realizzati per immortalare i defunti e conservarne un ultimo ricordo.

Altre informazioni e curiosità sul dagherrotipo

Chi ha inventato il dagherrotipo?

Il dagherrotipo fu inventato e perfezionato da Louis Jacques Mandé Daguerre, un artista e scenografo francese. La sua invenzione, però, si basava sulle ricerche pionieristiche di Joseph Nicéphore Niépce, che aveva ottenuto le prime immagini fotografiche stabili (eliografie) ma con tempi di esposizione lunghissimi, anche di 8 ore.

Perché il dagherrotipo non è riproducibile?

Il dagherrotipo non è riproducibile perché il processo crea un’immagine positiva unica direttamente sulla lastra di rame argentata. Non esiste un negativo dal quale poter stampare altre copie, come avviene nella fotografia successiva. Ogni dagherrotipo è perciò un oggetto unico e irripetibile.

Qual è la differenza tra un dagherrotipo e una fotografia?

La differenza principale sta nel processo e nel risultato. Il dagherrotipo è un’immagine unica e diretta su una lastra di metallo, senza un negativo. La fotografia moderna (nata con la calotipia di Talbot) si basa sul processo negativo/positivo: si crea un’immagine negativa su un supporto (carta, pellicola) da cui si possono stampare infinite copie positive.

Un mito, quello del dagherrotipo, che ancora fomenta la fantasia dei più avidi pensatori.

Fonte immagine: Wikipedia Commons

Articolo aggiornato il: 16/12/2025