I termini di Giri e Ninjou indicano le due grandi forze che muovono l’epoca Tokugawa (o periodo Edo, 1603-1868): si tratta infatti di due concetti completamente opposti tra loro che saranno motivo di sofferenza e contrasti per le classi sociali di questo turbolento periodo.

L’epoca Tokugawa fu infatti ricca di elementi opposti: la figura della donna come madre o prostituta, l’elemento del passato e del presente nella letteratura e la classe dei samurai e quella dei mercanti. Sono tutti contrasti che andranno a creare sentimenti opposti tra le classi sociali dell’epoca. In particolare, i concetti di Giri e Ninjou si rifanno a quelli che sono i principali motori di questo periodo storico: da una parte abbiamo il moralismo arido e severo del confucianesimo e dall’altra l’edonismo e il piacere carnale dei bordelli dell’epoca.

Indice dei contenuti

Giri e Ninjou: la differenza tra dovere e sentimento

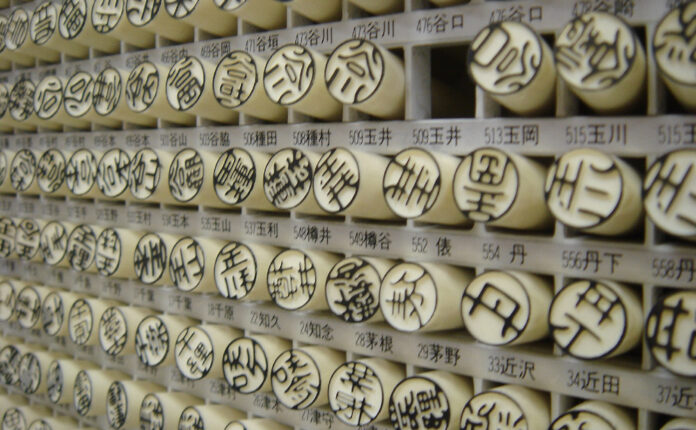

Ma cosa significano esattamente questi due termini? La loro comprensione è fondamentale per capire la psiche giapponese del periodo. Con Giri (義理) intendiamo il senso del dovere, l’obbligo sociale e il rigore morale imposto dalla società. I kanji che lo compongono sono 義 (gi, giustizia/rettitudine) e 理 (ri, ragione/principio), indicando una “ragione giusta” che regola i rapporti sociali. Il Giri è fortemente legato alla filosofia del confucianesimo, che stabiliva una rigida gerarchia sociale basata su doveri e lealtà.

Con Ninjou (人情), invece, si intendono le passioni umane, i sentimenti istintivi e le emozioni personali, spesso vissute nei quartieri di piacere (il cosiddetto ukiyo, o “mondo fluttuante”). I suoi kanji, 人 (nin, persona) e 情 (jō, sentimento), si traducono letteralmente in “sentimento umano”, rappresentando la sfera più intima e autentica dell’individuo, spesso in netto contrasto con le aspettative della collettività.

Tabella di confronto: Giri vs Ninjou

Per visualizzare meglio le differenze, ecco una tabella che riassume le caratteristiche distintive di questi due concetti.

| Aspetto | Caratteristiche |

|---|---|

| Giri (義理) | Rappresenta il dovere, la lealtà e l’obbligo sociale verso la famiglia, il superiore o il clan. È una forza esterna, imposta dalla società. |

| Ninjou (人情) | Rappresenta il sentimento, l’amore, l’istinto e la passione personale. È una forza interna, che nasce spontaneamente dall’individuo. |

| Sfera di influenza | Appartiene alla sfera pubblica e collettiva, regolando le interazioni formali e gerarchiche. Associato alla classe dei samurai. |

| Contesto sociale | Si esprime nella sfera privata e individuale, spesso in contesti informali come i quartieri di piacere. Associato alla classe dei chonin. |

Il dovere dei samurai e la passione dei chonin

Questi due poli opposti erano riconducibili agli stili di vita che avrebbero dovuto seguire i samurai e i chonin, ovvero la classe dei mercanti, che durante l’epoca Tokugawa faceva circolare l’intera economia dell’impero.

Da una parte i samurai dovevano sottostare a un rigore esemplare, quella della via del Bushido, il codice comportamentale dei guerrieri giapponesi che prevedeva rettitudine, coraggio e altri valori che non avevano nulla in comune con l’edonismo sfrenato di epoca Tokugawa. Ne consegue quindi, che i samurai dovevano seguire il principio del Giri ed essere fedeli a una solida morale attraverso la quale potevano costruire i rapporti secondo la tipica gerarchia sociale confuciana. Ai samurai infatti, non era consentito l’accesso al mondo dei quartieri di piacere ed erano anche denigrati dagli spettacoli teatrali dell’epoca.

Dall’altra parte la classe dei chonin, principalmente composta da mercanti e popolo urbano, aveva libero accesso a questi spazi e godeva di essi nella maniera più spensierata possibile. Si evince che i concetti di Giri e Ninjou fossero strettamente legati allo sviluppo e lo stile di vita di queste due classi sociali. I mercanti seguivano quindi i principi del Ninjou, delle passioni e i sentimenti umani, non curanti di principi morali e confuciani, si dedicavano prevalentemente a una vita di lussi e piaceri. Per quanto diverse potessero essere queste due realtà, samurai e chonin erano fortemente invidiosi gli uni degli altri: i guerrieri giapponesi infatti, tendevano a seguire i principi del Ninjou in maniera nascosta. Spesso si addentravano tra i quartieri di piacere travestiti da mercanti o gente del popolo per poter usufruire dei servizi che offriva questo mondo.

La rappresentazione del conflitto nell’arte e nel teatro

L’opposizione tra Ninjou e Giri veniva particolarmente rappresentata attraverso le opere teatrali e la letteratura giapponese del periodo. Questa tensione insanabile divenne il cuore pulsante del teatro dell’epoca, in particolare nelle opere del grande drammaturgo Chikamatsu Monzaemon, rappresentate sia nel teatro Kabuki che nel Bunraku (il sofisticato teatro delle marionette).

Nelle sue opere si narra proprio di quanto fosse complesso tenere a freno i propri sentimenti e rispettare i valori promulgati dal confucianesimo. Un esempio emblematico è la sua celebre opera Sonezaki Shinjū (I suicidi d’amore a Sonezaki). Il culmine tragico di questo conflitto si manifestava spesso nello shinju (心中), il doppio suicidio d’amore. Quando il Giri (ad esempio, un matrimonio combinato o la fedeltà a un clan) rendeva impossibile vivere il Ninjou (l’amore per una persona di ceto inferiore, spesso una cortigiana), la morte diventava per gli amanti l’unica via per rimanere uniti per sempre, affermando il valore del sentimento al di sopra delle convenzioni sociali.

L’eredità di Giri e Ninjou nel Giappone contemporaneo

Sebbene nati in un contesto feudale, questi concetti non sono scomparsi. Il dualismo tra obbligo sociale e sentimento personale continua a influenzare la cultura giapponese moderna. Un esempio noto è il “giri-choco” (義理チョコ), il “cioccolato d’obbligo” che le donne regalano a San Valentino a colleghi e superiori maschi non per affetto (Ninjou), ma per un senso di dovere sociale (Giri). Questa pratica mostra come la pressione a conformarsi alle aspettative del gruppo possa ancora oggi prevalere sull’espressione individuale, mantenendo viva l’eco di un antico conflitto.

Questo dualismo, impresso nell’arte e nella società, continua a essere una chiave di lettura fondamentale per comprendere la complessità della cultura giapponese, sia storica che attuale.

Fonte immagine in evidenza: Foto di Enoch111 da Pixabay

Articolo aggiornato il: 07/09/2025

“`