I quartieri di piacere (Yūkaku 遊廓) hanno contribuito, nel corso degli anni, a dare l’immagine di un Giappone esotico ed accattivante. Questi luoghi sono stati spesso considerati come un vero e proprio paradiso della passione, ma questa idea corrisponde alla realtà?

Origini e sviluppo dei quartieri di piacere nel periodo Edo

La nascita dei quartieri di piacere, così come li conosciamo, è stata influenzata soprattutto dalla crescita di Edo (l’attuale Tokyo) come centro commerciale e culturale del Giappone. Prima del periodo Tokugawa, infatti, le case di piacere erano distribuite su tutto il territorio nazionale, senza controllo da parte del governo. Il primo quartiere ad essere regolamentato fu Yoshiwara, a Edo, il più famoso insieme a quelli di Shimabara (Kyoto) e Shinmachi (Osaka). Lo shogunato Tokugawa, salito al potere all’inizio del XVII secolo, decise di regolamentare la prostituzione confinandola in appositi quartieri recintati e sottoposti a rigide regole. Questo provvedimento aveva lo scopo di mantenere l’ordine pubblico, prevenire la diffusione di malattie veneree e controllare le attività dei mercanti, che erano i principali clienti dei quartieri di piacere. I principali clienti erano soprattutto i mercanti, che costituivano la classe sociale più agiata dell’epoca, seppur bistrattata socialmente. Ma vi si potevano trovare anche alcuni samurai, che frequentavano i distretti di piacere di nascosto.

La gerarchia interna degli Yūkaku: da Yūjo a Oiran e Geisha

Le condizioni di vita delle prostitute (o cortigiane, se di grado superiore) all’interno dei quartieri di piacere non erano per niente ottimali. Solitamente vendute in tenera età dalle proprie famiglie che necessitavano di denaro, le donne avrebbero potuto lasciare la casa soltanto se riscattate da un’altra persona, come un uomo intento a sposarle. Inoltre, a causa del loro stile di vita, erano spesso soggette a malattie, che spesso causavano la loro morte, nell’indifferenza generale.

La loro gerarchia nei vari quartieri di piacere era stabilita in base al loro status sociale, al prezzo dei loro servizi e alla loro esperienza:

Yūjo: le prostitute di rango inferiore

- Yūjo: erano le prostitute di rango più basso, spesso giovani ed inesperte, vendute dalle famiglie povere ai bordelli.

Tayū e Oiran: le cortigiane di alto rango

- Tayū: erano cortigiane di alto rango, particolarmente esperte ed acculturate. Al di sopra delle Tayū c’erano le Oiran, il rango più alto raggiungibile, che univa alla bellezza e alle capacità di intrattenimento anche un elevato status sociale. Raggiungere quel grado comportava un grande impegno, oltre che doti di intrattenimento elevate. Le tayū e le oiran, infatti, erano addestrate in una vasta gamma di arti tradizionali giapponesi come la musica, la danza, la poesia, la calligrafia e la cerimonia del tè. Esse avevano la facoltà di scegliere i propri clienti e decidere in che modo intrattenerli.

Geisha: intrattenitrici e artiste

- Geisha: oggi conosciute come esperte dell’arte dell’intrattenimento, in una prima fase anche le geisha avevano rapporti sessuali con i clienti. Tuttavia, a partire dal XVIII secolo, la professione di geisha si distinse sempre più da quella di cortigiana, e le geisha si specializzarono nell’intrattenimento dei clienti con canti, danze, conversazioni raffinate e giochi di società.

Vita quotidiana nei quartieri di piacere: tra lusso, intrattenimento e sofferenza

I quartieri di piacere erano delle vere e proprie città nella città, con le loro regole, le loro gerarchie e le loro usanze. Le case da tè (chaya) e le case di piacere (ageya) erano lussuosamente arredate e offrivano ai clienti ogni tipo di intrattenimento: cibo, bevande, spettacoli di musica e danza, giochi d’azzardo e, naturalmente, la compagnia delle cortigiane. Le donne che lavoravano nei quartieri di piacere vivevano in condizioni molto diverse a seconda del loro rango. Le Oiran e le Tayū di alto livello vivevano nel lusso, con abiti sfarzosi, servitù e appartamenti privati, mentre le Yūjo di basso rango vivevano in condizioni molto più modeste, spesso in stanze condivise e con scarse possibilità di migliorare la propria posizione. La vita nei quartieri di piacere era regolata da un rigido codice di condotta, e le donne erano sottoposte a una severa disciplina. Le punizioni per chi trasgrediva le regole potevano essere molto severe.

I quartieri di piacere nella cultura giapponese: letteratura, teatro e arte

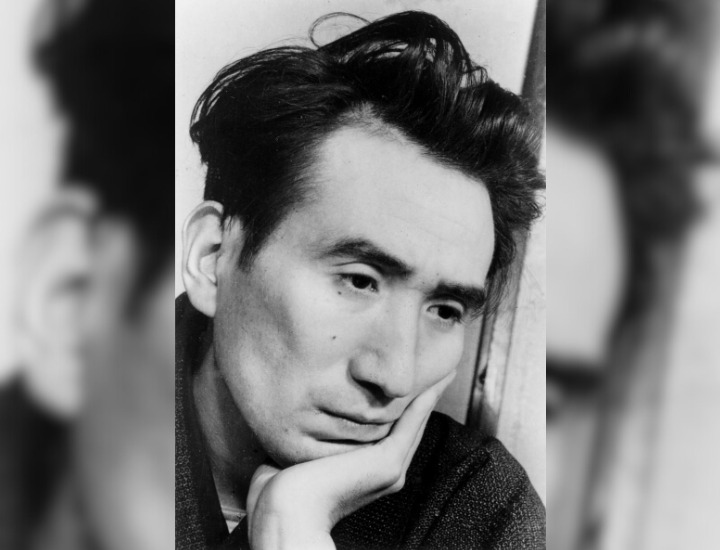

La letteratura del periodo Tokugawa deve molto alla presenza dei quartieri di piacere, che facevano spesso da sfondo a varie opere. Impossibile non citare il genere dell’ukiyo-zōshi oppure la letteratura Gesaku, che hanno spesso raccontato di storie riguardanti le relazioni tra mercanti e cortigiane. Tra i principali autori di ukiyo-zōshi si ricorda Ihara Saikaku, che nei suoi romanzi ha descritto con grande realismo e vivacità la vita nei quartieri di piacere. I quartieri di piacere non influenzarono solo la letteratura, ma anche il teatro, in particolare il Kabuki, che spesso traeva ispirazione dalle storie e dai personaggi degli Yūkaku, e l’arte, con le famose stampe Ukiyo-e che ritraevano attori famosi, cortigiane e scene di vita quotidiana nei quartieri di piacere. Ricorrente era la pratica dello Shinjū (心中 – “doppio suicidio”), il quale rappresentava l’atto estremo di una giovane coppia che, limitata da una società stringente e troppo severa, ricorreva al doppio suicidio come unico mezzo per esprimere il proprio amore.

Il lato oscuro degli Yūkaku: debiti, malattie e lo Shinjū

Nonostante l’immagine patinata e affascinante che spesso viene associata ai quartieri di piacere, la realtà era molto più complessa e contraddittoria. Molte donne erano costrette a lavorare nei quartieri di piacere per debiti o per povertà, e le loro condizioni di vita erano spesso dure e pericolose. Le malattie veneree, come la sifilide, erano molto diffuse, e molte donne morivano giovani a causa delle malattie, dei maltrattamenti o dei suicidi. Come accennato nel paragrafo precedente, il doppio suicidio d’amore (shinjū) era una pratica relativamente comune tra le cortigiane e i loro clienti, come estremo atto di ribellione contro le convenzioni sociali e le imposizioni familiari.

La fine dei quartieri di piacere e la loro eredità

I quartieri di piacere hanno contribuito alla definizione culturale di una fase storica estremamente importante per il Giappone. Ciononostante, non bisogna cadere in errore e credere a quella visione idilliaca a cui spesso si fa riferimento, causata, forse, da un’estrema idealizzazione di un elemento ormai appartenente al passato. Con l’apertura del Giappone all’Occidente, durante il periodo Meiji (1868-1912), i quartieri di piacere furono progressivamente aboliti, in quanto considerati un simbolo di arretratezza e di immoralità. L’ultimo colpo fu inferto dalla legge anti-prostituzione del 1956, che pose ufficialmente fine a questa antica istituzione.

Conclusione: un’immagine realistica oltre l’esotismo

Tuttavia, l’eredità dei quartieri di piacere continua a vivere nella cultura giapponese, nella letteratura, nell’arte e nell’immaginario collettivo, come testimonianza di un’epoca e di un mondo ormai scomparsi, ma che non smettono di affascinare e di far discutere.

Leggi anche:

Samon e Akana: la fedeltà nel Giappone feudale

Ohaguro: la tradizione giapponese della tintura dei denti

Shiretoko: il luogo più remoto del Giappone

Come imparare il giapponese, 4 consigli utili

Fonte immagine: Wikipedia