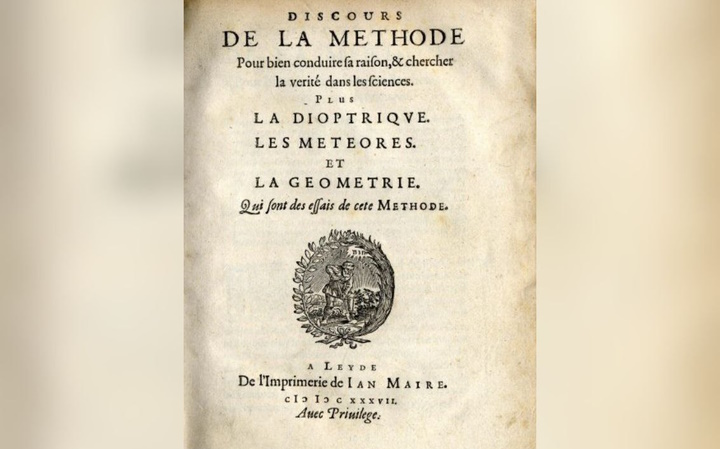

L’opera “Discorso sul metodo” (“Discours de la méthode”) di René Descartes (Cartesio) è un testo fondamentale del razionalismo. Cartesio, credendo nella capacità della ragione di arrivare a verità universali, nel 1637 pubblicò in francese quest’opera per definire un metodo rigoroso per guidare l’intelletto verso la conoscenza certa, eliminando gli errori.

Indice dei contenuti

Le 4 regole del metodo cartesiano

Ispirandosi al rigore delle scienze matematiche, Cartesio definisce quattro regole fondamentali per guidare il pensiero. Queste regole, come spiegato nel suo trattato, sono il cuore del metodo.

| Regola | Principio guida |

|---|---|

| 1. Evidenza | Accettare come vero solo ciò che si presenta alla mente in modo così chiaro e distinto da non lasciare alcun dubbio |

| 2. Analisi | Scomporre ogni problema complesso nelle sue parti più semplici per poterlo esaminare meglio |

| 3. Sintesi | Ricostruire il problema partendo dagli elementi più semplici per arrivare a una comprensione del tutto in modo ordinato |

| 4. Enumerazione e revisione | Controllare sia l’analisi (enumerando tutti gli elementi) sia la sintesi (revisionando il processo) per assicurarsi di non aver omesso nulla |

Dal metodo al dubbio: la ricerca di una certezza

Una volta stabilite le regole, Cartesio si pone il problema di trovare un fondamento solido per tutto il sapere. Per farlo, applica il “dubbio metodico“: per arrivare a una certezza, devo prima dubitare di tutto. Si chiama metodico perché il dubbio non è il fine, ma lo strumento per raggiungere la verità. Può dubitare delle conoscenze sensibili, perché i sensi a volte ingannano. Può dubitare persino delle certezze matematiche, ipotizzando l’esistenza di un “genio maligno” che ci inganna costantemente. A questo punto, il dubbio diventa iperbolico, cioè esteso a ogni cosa.

La prima certezza: “cogito ergo sum”

Proprio nel momento del dubbio più totale, Cartesio trova la sua prima, incrollabile certezza. Posso dubitare di tutto, ma non posso dubitare del fatto che sto dubitando. E se dubito, significa che penso. E se penso, significa che esisto come essere pensante. Questa è la famosa conclusione: “Dubito ergo sum” (Dubito dunque sono), che si traduce nel più celebre “Cogito ergo sum” (Penso dunque sono). Questa, come spiegato da fonti autorevoli come la Treccani, non è una deduzione logica, ma un’intuizione immediata della mente. Il fondamento di tutta la conoscenza, quindi, non è nel mondo esterno, ma nel soggetto pensante.

Immagine in evidenza: Di Ian Maire – Leeds University Library, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1472528

Articolo aggiornato il: 11/09/2025