Parlare di “peccati capitali” è un’imprecisione comune. Sarebbe più corretto, infatti, definirli vizi capitali, ovvero quelle inclinazioni profonde del carattere che spingono l’animo umano verso comportamenti distruttivi. Per la teologia cristiana, è il vizio la radice da cui germoglia il peccato, che ne è la conseguenza. Per comprendere a pieno, bisogna analizzare la parola: in latino, vĭtĭum indicava una mancanza, un difetto fisico o morale. L’aggettivo capitalis deriva da caput, “testa”, a indicare che questi vizi sono “capitali” perché sono la fonte da cui si originano tutti gli altri peccati, alterando il centro che governa l’essere umano. Per un approfondimento sul concetto teologico e filosofico, è utile consultare la voce dedicata al vizio sull’Enciclopedia Treccani.

Indice dei contenuti

Quali sono i 7 vizi capitali e le virtù opposte?

| Vizio capitale | Virtù corrispondente |

|---|---|

| Superbia | Umiltà |

| Invidia | Carità |

| Lussuria | Castità |

| Gola | Temperanza |

| Ira | Pazienza |

| Accidia | Zelo |

| Avarizia | Generosità |

La storia dei vizi capitali: da Aristotele a San Tommaso

Il primo a gettare le basi per questa riflessione fu Aristotele. Nel suo trattato Etica Nicomachea (IV secolo a.C.), il filosofo sosteneva che ogni virtù, se portata all’eccesso, si trasforma in un difetto. Da qui la celebre teoria del “giusto mezzo”, sintetizzata nella massima in medio stat virtus. Il primo elenco di vizi fu stilato nel IV secolo d.C. dall’asceta Evagrio Pontico, che ne contò otto. La lista fu poi modificata nel VI secolo da Papa Gregorio I, che la ridusse a sette, numero carico di simbologia, e fu infine sistematizzata da San Tommaso d’Aquino. Questa classificazione influenzò profondamente la cultura occidentale, trovando la sua massima espressione letteraria nella Divina Commedia, dove Dante organizza le cornici del Purgatorio proprio in base ai sette vizi capitali.

Elenco e significato dei sette vizi capitali

I vizi capitali descrivono tendenze umane universali. A ciascuno di essi la tradizione cristiana contrappone una virtù.

Superbia: il desiderio di essere superiori

La superbia è il desiderio di primeggiare sugli altri, un’affermazione di sé che non conosce limiti, fino a credersi superiori persino a Dio. È la radice dell’arroganza, della presunzione e di un giudizio sprezzante verso chiunque. Il superbo non accetta critiche e vive in una costante competizione. Il contrappasso simbolico per questo vizio era il supplizio della ruota. La virtù opposta è l’umiltà, ovvero la capacità di riconoscere i propri limiti.

Invidia: il desiderio del male altrui

L’invidia nasce da una percezione distorta della realtà. L’invidioso odia il prossimo per ciò che possiede e che a lui manca, provando piacere per le sue disgrazie. Non lavora per migliorare la propria condizione, ma attende con astio il fallimento altrui. A differenza della gelosia (paura di perdere ciò che si ha), l’invidia è il desiderio di avere ciò che non si possiede. Il supplizio simbolico era l’immersione in acqua gelida. La virtù contraria è la carità, intesa come amore disinteressato.

Lussuria: la ricerca del piacere fine a se stesso

La lussuria non riguarda l’amore, ma è l’abbandono al piacere carnale fine a se stesso, slegato da ogni sentimento o fine riproduttivo. È la cessione a ogni impulso, senza curarsi delle conseguenze, in una ricerca sfrenata e quasi bestiale di gratificazione. La pena simbolica era il soffocamento nel fuoco e nello zolfo. La virtù opposta è la castità, intesa come autocontrollo e rispetto del corpo.

Gola: l’ingordigia senza limiti

La gola non è solo l’amore smodato per il cibo, ma un desiderio insaziabile per qualsiasi cosa: oggetti, denaro, esperienze. Il goloso consuma senza ritegno, cercando di riempire un vuoto interiore che, tuttavia, non si colma mai. È un’ingordigia senza confini. La pena prevedeva di essere costretti a mangiare ratti e serpenti. La virtù contraria è la temperanza, la capacità di mantenere l’equilibrio e la moderazione.

Ira: la forza distruttiva della vendetta

L’ira è un impulso violento e distruttivo che si alimenta di risentimento, frustrazione e desiderio di vendetta. La mente dell’iracondo è dominata da pensieri negativi e aggressivi, che possono sfociare in violenza verso gli altri o in comportamenti autodistruttivi. La pena simbolica era lo smembramento. La virtù che la contrasta è la pazienza, l’attitudine ad affrontare le avversità con calma e tolleranza.

Accidia: la paralisi dell’anima

L’accidia è il più “immobile” dei vizi. È il rifiuto della vita, una noia esistenziale che porta all’inazione, all’apatia e a un profondo torpore spirituale. L’accidioso vive in modo meccanico, trascurando i propri doveri e affetti, generando un immobilismo cronico. La pena era essere gettati in una fossa di serpenti. La sua virtù opposta è lo zelo, ovvero l’impegno e l’entusiasmo.

Avarizia: l’accumulo ossessivo di beni

L’avarizia è l’attaccamento morboso ai beni materiali e al denaro. L’avaro è un accumulatore seriale che non gode di ciò che possiede, ma vive nell’ossessione di accumulare sempre di più, anteponendo la ricchezza a qualsiasi altra cosa. La pena simbolica era l’immersione in olio bollente. La virtù che vi si contrappone è la generosità, la capacità di dare senza aspettarsi nulla in cambio.

I vizi capitali oggi: una riflessione sull’uomo moderno

Sebbene nati in un contesto filosofico e religioso antico, i sette vizi capitali non hanno perso la loro attualità. Descrivono perfettamente molte delle nevrosi della società contemporanea. La superbia si manifesta nel culto dell’immagine sui social media; l’invidia è alimentata dal confronto costante con le vite apparentemente perfette degli altri; la gola si estende al consumo bulimico di informazioni e beni materiali, noto come consumerismo; l’avarizia si rispecchia nella ricerca ossessiva del profitto; l’ira esplode nell’odio online e nella polarizzazione sociale; la lussuria si ritrova nell’ipersessualizzazione della cultura di massa; e l’accidia si nasconde dietro la procrastinazione cronica e l’apatia. Studiare questi vizi, oggi, è uno strumento di conoscenza di sé, un modo per tracciare il confine tra ciò che costruisce e ciò che distrugge l’animo umano.

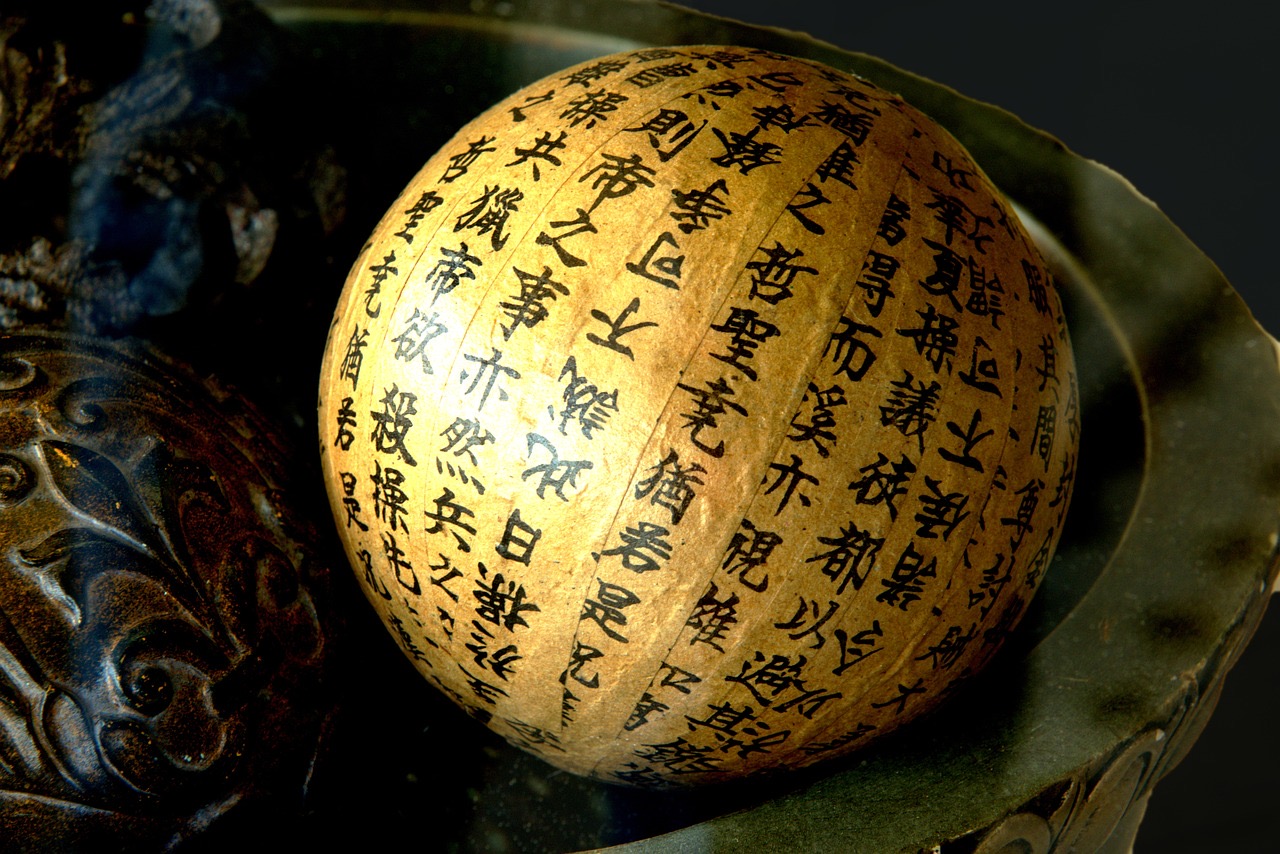

Fonte immagine per l’articolo sui peccati capitali: pixabay.com

Articolo aggiornato il: 19/12/2025

Le piaghe d’Egitto non erano 10? Qual’è che le sfugge?