Il Cinquecento fu un secolo caratterizzato da una serie di eventi molto significativi a livello culturale, il cui impatto fu di fondamentale importanza per tutti gli intellettuali successivi. Si parla di un secolo abbastanza turbolento dal punto di vista religioso – si assistette alla divisione fra cattolici e protestanti – e ancora piuttosto incerto dal punto di vista politico. Questa situazione si riversò a maggior ragione sulla lingua poiché la varietà linguistica e il plurilinguismo diventarono il male sociale e, di conseguenza, si tentò di ricercare un’unità anche in questo campo. È proprio in questo periodo che si cominciò a parlare della questione dell’italiano del Cinquecento e delle varie problematiche legate al modo di fare della letteratura.

L’italiano del Cinquecento si inserì nel bel mezzo di un dibattito molto sentito, che affondava le sue radici già in Dante Alighieri. Quest’ultimo, infatti, sia in parte del Convivio che nel De vulgari eloquentia, aveva trattato il problema linguistico e la necessità di dar vita ad una lingua alta e compiuta su tutto il territorio italiano. Sulla scia del pensiero di Dante, nel XVI secolo ci si interrogò nuovamente sulla corretta maniera di codificare e sistematizzare il sapere fiorito nei secoli precedenti, soprattutto nel Quattrocento.

L’italiano del Cinquecento vide il fronteggiarsi di 3 principali correnti linguistiche:

1. La corrente cortigiana

La prima corrente in riferimento all’italiano del Cinquecento fu quella definita cortigiana, che trovò tra i suoi massimi sostenitori l’umanista Baldassarre Castiglione. Secondo quest’ultimo, la lingua doveva avere una certa grazia e raffinatezza come la parlata tipica dell’ambiente delle corti italiane del tempo: la lingua delle corti aveva una base toscana e le parole e i costrutti erano mutati anche da altre parlate, soprattutto dal provenzale.

2. La corrente fiorentina

Come seconda corrente del dibattito riguardante l’italiano del Cinquecento si inserì quella denominata fiorentina e sostenuta principalmente da Niccolò Machiavelli. Per tutti i sostenitori di questa corrente, si proponeva l’adozione del fiorentino parlato all’epoca, ovvero una lingua che presentava dei caratteri peculiari e anche l’influenza di altre varianti locali, in particolare della variante senese.

3. La corrente arcaizzante

L’ultima corrente fiorita nell’ambito della questione dell’italiano del Cinquecento fu definita arcaizzante ed ebbe come suo maggiore rappresentante un altro grande umanista del tempo, Pietro Bembo. Quest’ultimo, all’interno della sua opera Prose della volgar lingua del 1525, si era opposto all’ipotesi di fondare la lingua italiana sull’uso linguistico comune delle corti rinascimentali, poiché per lui non si poteva considerare vera lingua letteraria una parlata che non fosse stata resa nobile dal punto di vista letterario. Lo stesso discorso fu applicato per quanto riguarda l’adozione del fiorentino parlato del Cinquecento, dal momento che questa lingua non si era prestata ancora ad un’importante elaborazione letteraria. In vista di tale situazione, Bembo propose di adottare il fiorentino del Trecento, ovvero la lingua dei grandi scrittori, in particolare il modello di Petrarca per la poesia, e il modello di Boccaccio per la prosa. Dante non fu preso in considerazione poiché il suo modello di lingua presente nella Divina Commedia venne ritenuto non sufficientemente esemplare.

Tra tutte e tre le proposte, la corrente arcaizzante vinse il dibattito sull’italiano del Cinquecento, che successivamente prese il nome di bembismo, la cui visione divenne preponderante nel giro di pochi decenni, quando venne fondata l’Accademia della Crusca (1583). Un secolo dopo, nel 1612, venne pubblicato il Vocabolario degli Accademici della Crusca, in cui erano riportati tutti i vocaboli idonei da adottare in ambito linguistico. In questo modo la lingua letteraria italiana si avvalse di un linguaggio aulico e ricercato, del tutto distaccato dalla lingua d’uso quotidiano, per il quale si continuarono comunque ad utilizzare le varie parlate presenti nel territorio. Bisognerà poi attendere l’Ottocento e l’operato di Alessandro Manzoni, con la sua proposta di una lingua modellata sul fiorentino contemporaneo parlato dalle classi medie, per poter giungere ad un’unificazione definitiva della lingua italiana.

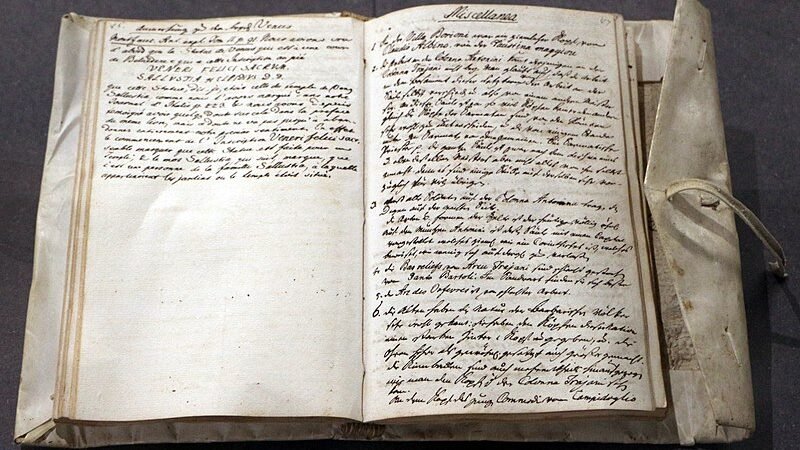

Fonte immagine in evidenza: Wikimedia Commons