Le origini della letteratura italiana risalgono a un lento e complesso processo di evoluzione linguistica, culturale e sociale che, tra il crepuscolo dell’Impero Romano e il fervore del Medioevo comunale, vide il latino trasformarsi nel volgare. La letteratura italiana non nacque in un giorno, fu il risultato di un’alba che si schiuse gradualmente. Illuminò prima i chiostri silenziosi dei monasteri, per poi risplendere nelle corti raffinate e nelle piazze animate delle città. Il percorso delle origini della letteratura italiana è un viaggio che parte dalla lingua di Roma e approda alla magnificenza del volgare fiorentino, un cammino che segue i primi vagiti di una lingua destinata a cantare l’amore, la fede, la politica e l’umana commedia.

Indice dei contenuti

- Timeline delle origini della letteratura italiana

- Il contesto culturale: da monasteri a università

- I primi documenti in volgare: non ancora letteratura

- La nascita della poesia: la scuola siciliana

- I nuovi movimenti letterari in toscana

- L’affermazione del fiorentino: le “tre corone”

- Conclusione: la nascita di una lingua nazionale

Timeline delle origini della letteratura italiana

| Periodo | Eventi e opere chiave |

|---|---|

| VIII-X secolo | Prime tracce scritte del volgare: Indovinello veronese (fine VIII sec.) e Placito capuano (960), testimonianze linguistiche. |

| ca. 1224 | San Francesco d’Assisi compone il Cantico delle creature, primo capolavoro poetico in volgare umbro. |

| 1230-1250 | Fioritura della Scuola poetica siciliana alla corte di Federico II. Jacopo da Lentini inventa il sonetto. |

| Fine XIII secolo | Sviluppo in Toscana del Dolce stil novo (Guinizzelli, Cavalcanti, Dante) e della poesia comico-realistica (Cecco Angiolieri). |

| XIV secolo | Affermazione del fiorentino come lingua letteraria grazie alle “tre corone”: Dante Alighieri (Divina Commedia), Francesco Petrarca (Canzoniere) e Giovanni Boccaccio (Decameron). |

Il contesto culturale: da monasteri a università

Per comprendere la nascita della letteratura italiana, è essenziale immergersi nel contesto storico del Medioevo. In un’epoca di analfabetismo diffuso, la cultura era un privilegio. Durante l’Alto Medioevo, i monasteri funsero da custodi del patrimonio classico. In questi luoghi, i monaci amanuensi ricopiavano pazientemente i testi antichi e ne garantivano la sopravvivenza. L’istruzione stessa era di competenza quasi esclusiva della Chiesa, con scuole monastiche dove si studiavano in latino le arti del Trivio (grammatica, retorica, dialettica) e del Quadrivio (aritmetica, geometria, musica, astronomia).

Un cambiamento si verificò a partire dal XII secolo con l’introduzione della carta, che, essendo meno costosa della pergamena, rese possibile una maggiore produzione di libri. La vera rivoluzione fu lo sviluppo dei Comuni e la nascita delle università. Dopo l’anno Mille, le città divennero centri di commercio e cultura. Alle scuole religiose si affiancarono le università (la prima fu Bologna nel 1088), dove, accanto alla teologia, si studiavano discipline come diritto e medicina. Questo fermento culturale creò una nuova classe di intellettuali laici (notai, giudici, medici) e un pubblico potenziale desideroso di opere scritte nella propria lingua.

I primi documenti in volgare: non ancora letteratura

Il passaggio dal latino al volgare fu graduale. Il volgare, lingua parlata dal “volgo” (popolo), nacque dalla frammentazione del latino parlato dopo la caduta dell’Impero Romano. Per secoli si ebbe una situazione di diglossia: il latino per la cultura scritta e ufficiale, il volgare per la comunicazione orale. I primi documenti in volgare non avevano intenti artistici ma pratici, e sono fondamentali per testimoniare la nascita della nuova lingua. La loro funzione era documentaria, non espressiva.

| Distinzione tra prime testimonianze e prime opere letterarie | |

|---|---|

| Caratteristica | Descrizione |

| Scopo pratico (lingua d’uso) | Documenti giuridici, annotazioni, formule con finalità pratiche. Esempi: placito capuano, indovinello veronese. |

| Scopo artistico (lingua d’arte) | Testi creati con una consapevole volontà espressiva e stilistica. Esempi: cantico delle creature, poesia della scuola siciliana. |

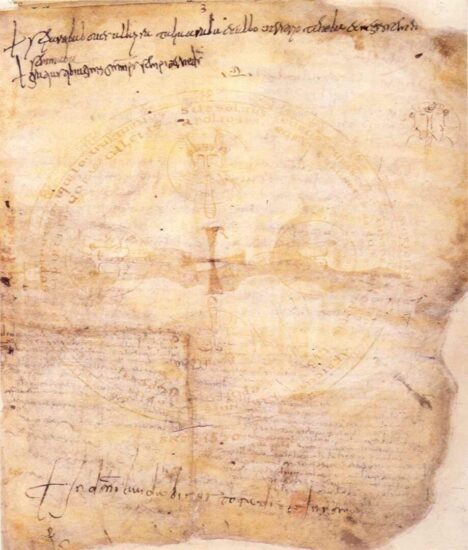

L’indovinello veronese

Risalente alla fine dell’VIII secolo, questo testo descrive l’atto dello scrivere (“se pareba boves, alba pratalia araba…”). La sua importanza è linguistica: forme come “pareba” e “araba” mostrano la caduta della desinenza -t finale della terza persona singolare latina (parebat, arabat), un tratto tipico del volgare. Il lessico è ancora molto vicino al latino, ma la morfologia verbale è già chiaramente romanza.

Il placito capuano

Datato 960, è un verbale di processo e rappresenta uno dei primi atti ufficiali in cui il volgare acquista piena dignità scritta. La formula di giuramento “sao ko kelle terre…”, come riportato da fonti autorevoli quali l’Enciclopedia Treccani, fu trascritta nel volgare parlato dai testimoni perché fosse comprensibile a tutti. A differenza dell’indovinello, qui la consapevolezza di usare una lingua diversa dal latino è esplicita e funzionale a un atto giuridico. La sintassi è già evoluta, con l’uso di “ko” (che) e la struttura della frase che si discosta nettamente da quella latina. Segna l’ingresso ufficiale del volgare negli atti giuridici.

La nascita della poesia: la scuola siciliana

Se i primi documenti dimostrano l’esistenza del volgare, la letteratura italiana vera e propria nasce nella prima metà del XIII secolo, presso la corte itinerante dell’imperatore Federico II di Svevia. Qui, in un ambiente laico e multiculturale, fiorì la Scuola poetica siciliana. I suoi poeti erano funzionari di corte (notai, giudici) come Jacopo da Lentini, Pier della Vigna e lo stesso imperatore. Essi presero a modello la lirica dei trovatori provenzali, che scrivevano in lingua d’oc e cantavano il fin’amor (amore perfetto).

I siciliani introdussero novità decisive. Abbandonarono l’accompagnamento musicale e scrissero per la lettura. Adottarono un volgare siciliano “illustre”, depurato dai tratti più dialettali e arricchito di latinismi e provenzalismi. Il tema centrale rimase l’amore cortese, con una maggiore attenzione all’analisi psicologica e alla natura filosofica dell’amore. A Jacopo da Lentini è attribuita l’invenzione del sonetto, la forma metrica più fortunata della letteratura mondiale. L’importanza della scuola siciliana fu enorme: per la prima volta, un volgare italiano veniva usato consapevolmente per una produzione lirica di altissimo livello. I loro componimenti, trascritti in Toscana, influenzeranno tutta la poesia successiva.

I nuovi movimenti letterari in toscana

San Francesco e la poesia religiosa

Contemporaneamente all’esperienza laica siciliana, San Francesco d’Assisi compose il Cantico delle creature (ca. 1224). Scritto in volgare umbro, è una lauda, una lode a Dio attraverso la celebrazione del creato. Molti lo considerano il primo capolavoro poetico della letteratura italiana per il suo altissimo valore artistico e la sua consapevolezza espressiva. Il suo messaggio è rivoluzionario: si allontana dalla visione medievale del mondo come luogo di peccato (contemptus mundi) per abbracciare una concezione positiva della natura, vista come specchio della grandezza divina. Chiamando “frate Sole” e “sora Luna”, Francesco esprime una fratellanza universale. La scelta del volgare fu dettata dalla volontà di raggiungere tutti. Questo filone di poesia religiosa continuerà con le laude drammatiche e con poeti di grande intensità come Jacopone da Todi.

Il dolce stil novo: amore e la “donna angelo”

Nella seconda metà del XIII secolo, a Bologna e Firenze, si sviluppò il Dolce stil novo. Il suo iniziatore è considerato il bolognese Guido Guinizzelli, che nella canzone “Al cor gentil rempaira sempre amore” lega l’amore alla “gentilezza”, intesa come nobiltà d’animo. I poeti stilnovisti, tra cui Guido Cavalcanti e un giovane Dante, trasformarono la donna in una “donna angelo”, una figura celeste che funge da tramite tra l’uomo e Dio. L’amore diventa un’esperienza spirituale e un percorso di perfezionamento morale. Lo stile si fa “dolce”, ovvero più limpido e musicale, e il lessico più selezionato.

L’altra faccia della medaglia: la poesia comico-realistica

In opposizione all’idealismo stilnovista, la poesia comico-realistica rappresentava la vita quotidiana nei suoi aspetti più materiali e concreti. Poeti come Cecco Angiolieri e Rustico Filippi usarono uno stile popolare, a volte aggressivo e scurrile, per parlare di amore terreno, denaro, gioco, e per l’invettiva personale. Questa corrente non era incolta, ma rappresentava una parodia consapevole della lirica elevata, un “rovesciamento” stilistico che dava voce a una realtà diversa, più legata alla fisicità e ai problemi quotidiani.

L’affermazione del fiorentino: le “tre corone”

Il volgare fiorentino si impose come base della lingua italiana grazie al prestigio letterario di tre autori eccezionali.

Dante Alighieri (1265-1321)

Dante fu il primo a teorizzare l’uso di un volgare “illustre” nel De vulgari eloquentia, un trattato in cui analizza i vari dialetti della penisola alla ricerca di una lingua adatta alla letteratura, come documentato dall’Accademia della Crusca. Con la Divina Commedia, offrì la dimostrazione pratica della potenza del fiorentino. La sua opera è un capolavoro di plurilinguismo e pluristilismo: la lingua si adatta alla materia trattata, passando dal registro basso e crudo dell’Inferno, a quello elegiaco del Purgatorio, fino a quello sublime e teologico del Paradiso. Dante attinge a tutte le risorse della lingua, dal dialetto ai latinismi, e crea un’opera di una ricchezza senza precedenti.

Francesco Petrarca (1304-1374)

Se Dante è il padre del plurilinguismo, Petrarca è il padre del monolinguismo. Nel suo Canzoniere, opera che narra la storia del suo amore per Laura, egli opera una selezione rigorosissima del lessico e dello stile. La sua lingua è pura, elegante, musicale e lontana da ogni realismo. Petrarca crea un modello di perfezione formale che dominerà la lirica europea per secoli e darà origine al fenomeno del “petrarchismo”. Il suo volgare, nobile ed equilibrato, diventerà la base per la lingua poetica italiana.

Giovanni Boccaccio (1313-1375)

Boccaccio è considerato il fondatore della prosa letteraria italiana. Con il Decameron, una raccolta di cento novelle, egli dimostra la straordinaria versatilità del fiorentino anche in prosa. La “cornice” dell’opera è caratterizzata da uno stile alto e complesso, basato sul modello del periodare latino. All’interno delle novelle, la lingua si adatta ai diversi personaggi e situazioni, spaziando dal registro comico e popolare a quello tragico ed elevato. Boccaccio crea un modello di prosa ricco e articolato che influenzerà tutti i prosatori successivi.

Conclusione: la nascita di una lingua nazionale

Il viaggio alle origini della letteratura italiana è un percorso che testimonia la nascita di una lingua e di una cultura. Dai primi incerti documenti, passando per la raffinatezza della corte siciliana e la ricchezza dei movimenti toscani, si assiste a un progressivo processo di affinamento. Con i capolavori immortali delle “tre corone”, il volgare fiorentino si consacrò come la lingua letteraria per eccellenza, unificando culturalmente la penisola secoli prima della sua unificazione politica. È la storia di come la lingua del popolo, forgiata nelle piazze, nelle corti e nei conventi, sia diventata la voce di una nazione.

Articolo aggiornato il: 15/09/2025