Prosegue la stagione 2024/2025 al Teatro Nuovo di Napoli con lo spettacolo Migliore di Mattia Torre, andato in scena sabato 15 e domenica 16 marzo.

Migliore di Mattia Torre: la metamorfosi di un uomo perbene

Giovanni Ludeno veste i panni di Alfredo, il protagonista dello spettacolo Migliore di Mattia Torre, diretto da Giuseppe Miale di Mauro, per una produzione di Casa del Contemporaneo in collaborazione con NEST Napoli Est Teatro. Alfredo è un uomo comune, uno qualunque In mezzo al mare – la raccolta del drammaturgo in cui è presente, tra gli altri, il testo indicato: sempre remissivo, sempre cordiale, costretto a sorridere ed a trovare la soluzione bella ai problemi altrui. La sua giornata è una perfetta routine, si alza, corre, lavora presso il Servizio Happylife come segretario personale, torna e incontra ogni volta le stesse persone, con gli stessi gesti, le stesse parole e gli stessi volti. Finché, un giorno, dopo quello da cui verrà assolto come un “incidente”, Alfredo cambia nell’esatto opposto.

Migliore di Mattia Torre, scritto da quest’ultimo drammaturgo contemporaneo morto a soli quarantasette anni, è la parabola metamorfica di un uomo perbene. «Completamente assolto dalla giustizia, entra in una crisi profonda e cambia il suo modo di porsi nei confronti delle persone. Diventa cattivo e il mondo che lo circonda anziché́ rifiutarlo gli spalanca le braccia […]. Uno spettacolo comicissimo e crudele che ci racconta quanto oggi i cattivi si facciano largo nella nostra società ma soprattutto quanto gli altri – affascinati – li lascino passare» – si legge in una parte della sinossi. Un testo attento all’incastro dell’abitudine, al subdolo gioco di quell’ipocrisia anacronisticamente definita borghese ma che ancora genera di contro l’inettitudine dello stare al mondo autenticamente.

Il gioco delle parti dove vince il cinismo

Migliore di Mattia Torre è un testo che si rivela progressivamente. Lo fa proprio nella misura di una società, una nazione, ma si dica pure di un mondo in cui vince l’ipocrisia, in cui regna l’ingannevole bellezza delle cose che, poi, si palesano per ciò che sono realmente, delle persone che, infine, vomitano un’incredibile quanto indicibile essenza umana bestiale, mostruosa perché fino ad allora repressa. Non è un testo dirompente, bensì che sgretola le pareti fino a togliere via quel perbenismo incrostato. È l’evoluzione cinica, inesorabilmente crudele, di un gioco delle parti. Lo svelamento conclusivo di un’umanità che, esautorata, ruggisce – male, come potrebbe essere altrimenti? – a quel puritanesimo positivista che distoglie e non guarda mai né con attenzione né con cura.

La drammaturgia di Migliore di Mattia Torre potrebbe essere descritta come un testo di piccole cose: realtà ferme, esistenze comuni, fin troppo, o comunque a tal punto da risultare banali. Un personaggio come quello di Alfredo tutto è tranne che un eroe, anzi, in una storia di climax sarebbe il fattore decrescente, il rovesciamento di uno sviluppo, la pausa di un intento di evoluzione. Poi, l’imprevedibilità quando meno ce lo si aspetta, quel qualcosa di non calcolato, quel fatto che stravolge e mette tutto in discussione, fuggendo completamente alla capacità di cognizione. E allora via, subito a dover ricalcolare, a tentare di individuare nuove ancore a cui riaggrapparsi. Ma è tutto invano, è la consapevolezza struggente di non potere controllare tutto, di quel punto che va a capo perché ha bisogno di essere visto, curato senza essere insabbiato ancora. Perciò, la drammaturgia è esplosiva, improvvisa.

Mattia Torre: l’essenzialità come una fiamma che divampa

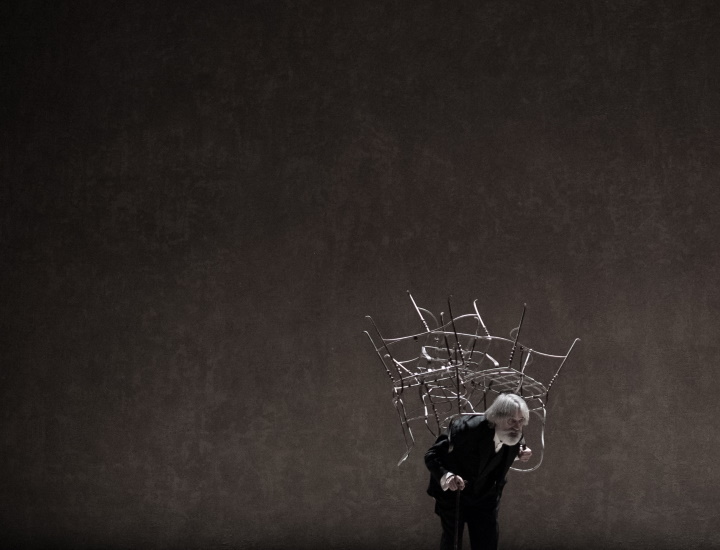

Uno spettacolo come Migliore di Mattia Torre va metabolizzato. Non ha bisogno di grandi supporti scenografici, al contrario la scenografia allestita consiste in una sedia e in un microfono, con cui il protagonista gioca per evocare simbolicamente quella sua doppia natura tra essenza e aspettative da parte del mondo di come ci si debba comportare. Anche la recitazione segue uno stile contenuto, che non grida, non osa. Ma è proprio questa essenzialità che accende una fiamma straordinariamente comunicativa: la scelta della parola, in un testo che è un po’ un flusso di coscienza, la sua costruzione che ne svela l’impianto ironico e, di conseguenza, terribilmente vero, il gesto che accompagna senza mai scavalcare, è qui il genio.

Migliore di Mattia Torre è uno spettacolo impossibile da definire o classificare: è drammatico? È comico? O, forse, è sia questo che quello, è tutto e il contrario di quello stesso tutto, è un gioco di continui rovesciamenti. Ciò che colpisce è l’irruenza paradossalmente delicata, che striscia in latenza per poi capovolgere il tutto e snaturare le convinzioni che si sono ottenute fino a quell’imprevedibilità. Ma è in ciò che il drammaturgo sa trattenere nel suo testo una capacità non scontata di contatto con il reale, di toccare l’animo dell’essenza umana nella sua concretezza crudele, nuda, cruda. Un qualcosa che, in conclusione, ha il potere di scaturire la riflessione nel pubblico.

Fonte immagine: Ufficio Stampa