Dai meandri della seconda metà dell’XI secolo sorge in Francia un ricco scenario letterario, all’interno del quale fioriscono due lingue dal carattere distintivo: la lingua d’oc e la lingua d’oïl. Mentre la lingua d’oc divenne il veicolo della raffinata poesia cortese dei “trovatori“, la lingua d’oïl divenne la linfa vitale di una tradizione epica incarnata nelle celebri chansons de geste.

Questi monumentali poemi dal contenuto politico e bellico venivano recitati dai giullari in spazi pubblici. Le epopee si articolano in diversi cicli e, tra questi, uno dei più preminenti è quello che intreccia le gesta di Carlo Magno (742-814). Al suo interno si trova il gioiello più antico e rinomato: la Chanson de Roland.

Indice dei contenuti

Contesto storico: la battaglia di Roncisvalle e l’autore

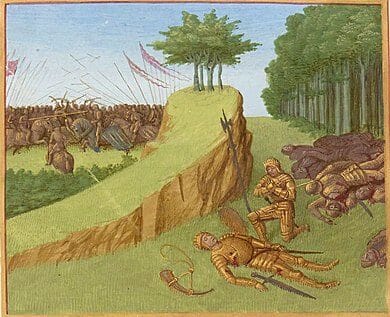

La Chanson de Roland è un poema epico di circa quattromila versi decasillabi, composto tra l’XI e il XII secolo. Narra un episodio delle campagne di Carlo Magno in Spagna, concentrandosi sulla morte del paladino Orlando durante la battaglia di Roncisvalle contro i Saraceni. Il poema affonda le radici in un fatto storico realmente accaduto, sebbene trasfigurato. Nel 778, Carlo Magno intraprese una campagna militare in Spagna; durante la ritirata, la sua retroguardia, guidata dal conte Hruodlandus (Orlando), subì un’imboscata e fu massacrata dalle popolazioni basche, non dai Saraceni, sui Pirenei.

L’autore del testo è avvolto nel mistero. L’ultimo verso del manoscritto più antico, quello di Oxford, recita: “Ci falt la geste que Turoldus declinet” (“Qui finisce la gesta che Turoldo declina/compone”). Questa firma ha generato infinite discussioni: Turoldo fu il compositore, un rielaboratore, un semplice copista o il giullare che la recitava? Data la distanza temporale tra l’evento e la stesura, è probabile che l’opera si basi su canti epici popolari preesistenti.

La trama della Chanson de Roland in tre atti

L’epica si sviluppa attraverso tre momenti narrativi principali, che scandiscono la tensione e lo sviluppo dei temi.

L’inizio dell’inganno e il tradimento

Il sipario si alza sul tradimento di Gano di Maganza, patrigno di Orlando e uno dei paladini di Carlo Magno. Inviato come ambasciatore presso il re saraceno Marsilio, Gano, roso dall’invidia per Orlando, ordisce un piano per far cadere in un’imboscata la retroguardia dell’esercito franco, comandata proprio da suo figliastro.

La tragica caduta di Orlando a Roncisvalle

Il cuore del poema è la morte eroica di Orlando e dei suoi cavalieri. Attaccati a Roncisvalle da forze soverchianti, i Franchi combattono con valore disperato. L’amico e saggio Oliviero suggerisce a Orlando di suonare l’olifante (il suo corno) per richiamare il resto dell’esercito, ma Orlando, per orgoglio e onore (la sua dismisura), rifiuta. Suonerà il corno solo quando la battaglia è ormai persa, con uno sforzo tale da spaccarsi le tempie, morendo da eroe cristiano sul campo.

L’epilogo vendicativo e la giustizia

L’atto conclusivo si concentra sulla vendetta di Carlo Magno. Tornato a Roncisvalle e pianto il nipote, l’imperatore sconfigge l’esercito saraceno e punisce il traditore Gano, che viene condannato a morte per squartamento. La giustizia divina e feudale è così ristabilita.

I personaggi principali

I personaggi della Chanson incarnano i valori e i conflitti del mondo feudale e cristiano.

| Personaggio | Ruolo e descrizione |

|---|---|

| Orlando (Roland) | Nipote di Carlo Magno e protagonista. Incarna l’eroe impetuoso, il cui valore in battaglia è pari solo al suo orgoglio. È il simbolo della lealtà feudale e della fede. |

| Carlo Magno | Imperatore dei Franchi. È rappresentato come un sovrano saggio, protettore della cristianità, ma anche profondamente umano nel suo dolore per la morte del nipote. |

| Gano di Maganza | Patrigno di Orlando e antagonista. Rappresenta il tradimento, motivato dall’invidia e dall’odio personale, che viola il patto di fedeltà feudale. |

| Oliviero (Olivier) | Amico fraterno di Orlando e fratello della sua promessa sposa, Aude. Incarna la saggezza (sapientia) in opposizione all’impeto guerriero (fortitudo) di Orlando. |

Temi, stile e struttura del poema

I cuori pulsanti della Chanson de Roland sono imbevuti dei valori del mondo feudale e cristiano. I temi centrali sono la fede contro gli “infedeli”, la lealtà al sovrano e l’ideale cavalleresco incarnato da Orlando, che offre la vita per dovere e onore. L’arte epica trova forma in strofe irregolari, chiamate lasse, composte da versi decasillabi uniti da assonanza, un’eredità della tradizione orale. Lo stile è caratterizzato da:

- Epiteti e locuzioni formulari, che facilitano la memorizzazione e associano tratti fissi ai personaggi (“Carlo dalla barba fiorita”).

- Ripetizioni e parallelismi, che creano un ritmo solenne e sottolineano i momenti cruciali della narrazione.

L’eredità della Chanson de Roland

L’eredità della Chanson è straordinaria. Divenne la fonte principale del ciclo carolingio, che celebra le imprese dei paladini di Carlo Magno, contrapposto al ciclo bretone, dedicato alle avventure di Re Artù. Il ricordo di Orlando ha continuato a brillare nei secoli, ispirando capolavori rinascimentali come l’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo e l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, fino a parodie come il Don Chisciotte di Cervantes e rivisitazioni contemporanee come Il cavaliere inesistente di Italo Calvino.

Un’analisi critica moderna: il saggio di Sharon Kinoshita

Particolarmente interessante appare il saggio di Sharon Kinoshita “Pagans are wrong and Christians are right”: Alterity, Gender and Nation in the Chanson de Roland. L’analisi si concentra sulla contrapposizione tra Cristiani e Saraceni e sulla marginalizzazione delle figure femminili.

Parte I: alterità e nazione

Kinoshita sottolinea come la differenziazione tra i due gruppi religiosi risieda in realtà solo nel credo. Pagani e Cristiani parlano la stessa lingua, hanno la stessa gerarchia feudale e combattono in nome dei loro dèi. I Saraceni non sono identificati per razza ma per cultura, e basterebbe loro convertirsi per diventare indistinguibili dai Franchi. Questa non-conversione è però necessaria: la morte dei Saraceni permette alla comunità franco-cristiana di definirsi e di evolvere da società feudale a monarchica. La battaglia finale, quindi, serve a creare un’identità “franca” occidentale.

Parte II: il ruolo del genere

Secondo Gaston Paris, l’epica è un genere maschile, mentre il romanzo cortese è legato all’amore e al femminile. Kinoshita contesta questa visione, mostrando come le uniche due donne dell’opera, Aude e Bramimonde, siano centrali. La loro emarginazione apparente ne sottolinea in realtà il ruolo ideologico. Aude, la cristiana, e Bramimonde, la regina saracena, sono figure speculari che definiscono i confini della comunità.

Parte III: Aude e Bramimonde, fedeltà e conversione

Bramimonde, dopo la sconfitta, denuncia i suoi dèi e l’ordine feudale pagano. La sua conversione finale è volontaria e simboleggia la superiorità del Dio cristiano e dell’ordine di Carlo Magno. Aude, al contrario, alla notizia della morte di Orlando, rifiuta di sposare un altro uomo e muore, dimostrando una fedeltà assoluta e non negoziabile. Se Aude rappresenta il rifiuto del compromesso, Bramimonde rappresenta la sua accettazione. La conversione di Bramimonde è fondamentale perché giustifica la guerra santa di Carlo: la sua denuncia funge da motivazione e la sua sopravvivenza diventa il simbolo della vittoria cristiana.

Fonte immagine: Wikipedia

Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2025