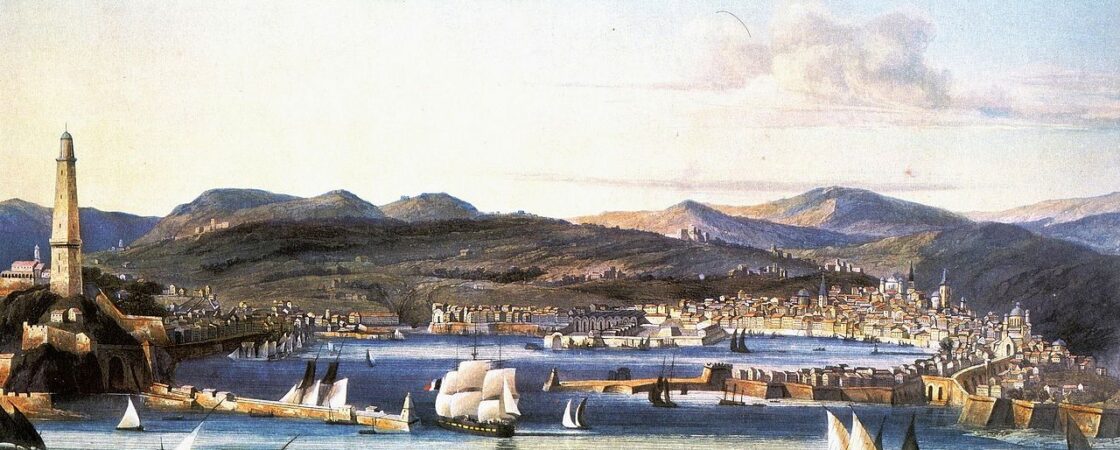

A partire dall’XI secolo, l’intera Europa conobbe un periodo di rinascita; la ripresa economica permise un’intensificazione delle relazioni commerciali, le quali si svolgevano principalmente via mare, a causa dell’insicurezza e poca praticabilità delle vie di comunicazione terrestri, spesso gremite da predoni e banditi. Durante questo periodo, le principali rotte commerciali si svilupparono lungo le coste mediterranee; ciò permise a molte città che avevano lo sbocco sul mare di accrescere il loro potere economico e le loro autonomie. Le città portuali medievali caratterizzarono tutto il periodo successivo all’anno 1000 fino all’affermazione degli Stati nazionali nel XV secolo. La maggior parte di queste città erano periferiche rispetto ai poteri centrali e ciò permise loro di accrescere la loro indipendenza in maniera quasi del tutto indisturbata. A causa della posizione centrale nel Mar Mediterraneo, molte delle città portuali medievali si svilupparono lungo la Penisola Italica; le città marittime italiane sono oggi conosciute come repubbliche marinare e tra di esse le più importanti sono Genova, Venezia, Amalfi, Ancona e Gaeta.

Ecco le caratteristiche distintive delle città portuali medievali

Le città portuali medievali erano contraddistinte dal loro elevato grado di autonomia ed indipendenza rispetto ai poteri centrali (Impero e Papato); infatti, la loro indipendenza poteva essere riconosciuta da specifiche leggi (de iure) oppure essa era implicitamente riconosciuta (de facto). Il loro ordinamento era di carattere repubblicano, più specificamente oligarchico; il governo era spesso retto dalle famiglie mercantili più importanti. Ogni città portuale batteva la propria moneta, che era accettata e scambiata nel resto del Mediterraneo, ed era dotata di una flotta navi e di un arsenale. Inoltre, ogni città marinara prevedeva la presenza di fondachi e consoli del mare all’interno delle sue mura e anche nelle altre città portuali.

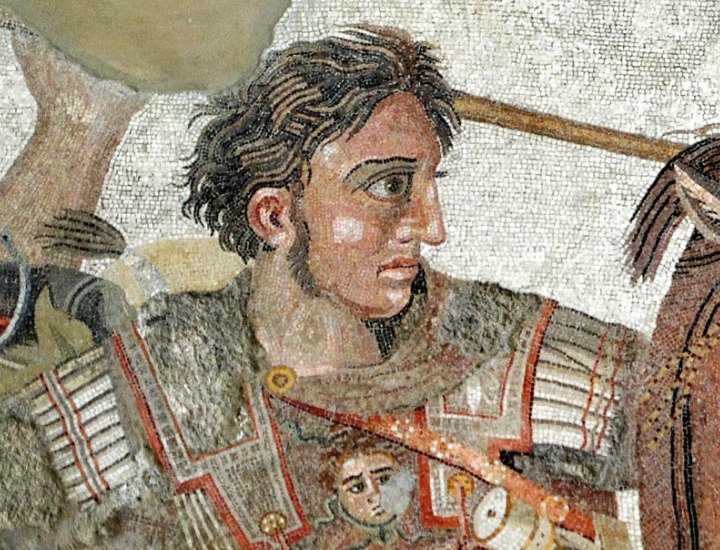

Molte città portuali medievali sono nate a seguito di un grave saccheggio oppure costruite da profughi di terre spoglie o distrutte. Molte di queste città infatti erano originariamente prese di mira dai pirati e lasciate indifese dai poteri centrali, che non erano più in grado di proteggere le città periferiche. Ciò le ha spinte a costituire un esercito autonomo per potersi difendere dalle incursioni piratesche e a dotarsi di una flotta indipendente per poter esercitare le attività commerciali in tutto il Mar Mediterraneo. Grazie alle varie Crociate combattute a cavallo dell’anno Mille, molte città portuali medievali riuscirono ad intensificare i loro rapporti commerciali con il Medio Oriente e l’Africa settentrionale e a costruire in questi luoghi numerosi empori ed ambasciate, al fine di ottenere dai governi locali delle agevolazioni fiscali e doganali. Si può affermare che la nascita e la fioritura delle repubbliche marinare rese possibile una riattivazione dei contatti tra Oriente ed Occidente e l’ammodernamento dei sistemi commerciali e delle tecnologie di navigazione, tra cui la bussola e nuove cartografie più accurate. I commerci delle città portuali medievali riguardavano soprattutto beni di consumo come spezie, erbe mediche, profumi, coloranti, tessuti pregiati e pietre e metalli preziosi. Queste merci, che erano introvabili nell’Europa continentale, venivano importate dall’Oriente e dall’Africa, per poi essere vendute in altre città della penisola italica o dell’Europa centrale. Il triangolo commerciale composto dall’Impero Bizantino, l’Europa e il Medio Oriente sarebbe stato il principale polo di scambio fino alla scoperta del Nuovo Mondo. Tra le altre città portuali medievali europee che si affacciavano sul Mediterraneo vale la pena ricordare Siviglia, Valencia, Barcellona, Durazzo, Costantinopoli ed Atene. Un aspetto molto interessante riguardo le Repubbliche marinare è il notevole impatto che ebbero i contatti con l’Oriente sulla loro Arte: sono presenti infatti moltissime influenze dell’arte bizantina e dell’arte islamica, che hanno generato uno stile artistico basato sulla commistione di elementi provenienti da tutto il mondo conosciuto all’epoca.

Uno sviluppo analogo a quello delle Repubbliche Marinare fu vissuto dalle città facenti parti della Lega anseatica, le quali, nonostante non beneficiavano dello stesso grado di autonomia delle città-stato italiane, svolsero un ruolo fondamentale per l’economia e la cultura del medioevo europeo e per un lungo periodo godettero del monopolio commerciale nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. La Lega anseatica, costituitasi nel XII secolo, allargò immediatamente il proprio interesse commerciale verso Oriente, che poteva essere facilmente raggiunto risalendo dal Mar Baltico i fiumi Volga e Dnepr. Le navi mercantili della Lega anseatica godevano di vantaggi commerciali esclusivi ed era concesso loro il transito laddove a molte altre entità commerciali era precluso.

Le città portuali medievali, sia quelle mediterranee che quelle dell’Europa settentrionale, si avviarono al declino parallelamente alla nascita e all’affermazione degli Stati Nazionali, che ridussero l’autonomia delle città, e all’espansione dell’Impero Ottomano, che impediva un agevole transito delle rotte verso oriente; a dare un ulteriore battuta d’arresto alle attività commerciali delle città portuali, in particolare a quelle della Lega anseatica, vi fu poi la scoperta del Nuovo Continente, che spostò gli equilibri commerciali verso le rotte dell’Oceano Atlantico e che determinò l’apertura di nuovi poli commerciali affacciati sulle coste atlantiche. Nonostante il lento declino, molte città portuali mantennero la loro autonomia fino all’epoca moderna; uno degli esempi più rilevanti è quello della Serenissima Repubblica di Venezia, che mantenne l’indipendenza fino alla conquista napoleonica del 1797.

Fonte dell’immagine in evidenza: Wikipedia