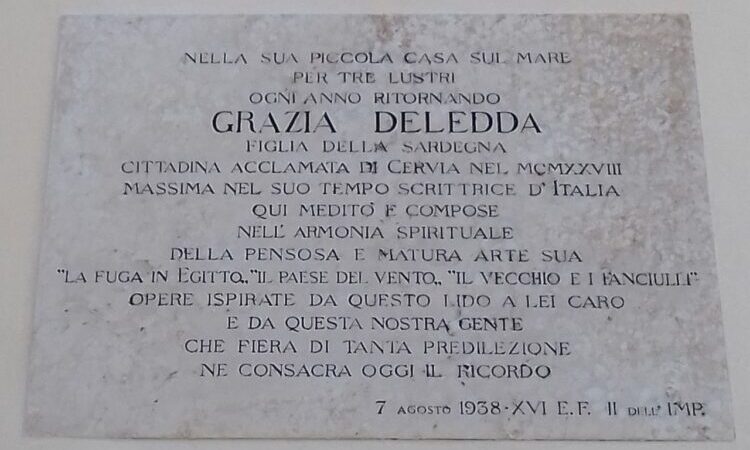

Grazia Deledda (1871-1936) è una delle figure più importanti della letteratura italiana del Novecento, prima e unica donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1926. La sua opera, profondamente radicata nella sua terra d’origine, la Sardegna, esplora con potenza e sensibilità i conflitti universali dell’animo umano: il peccato, la colpa, il fato e la ricerca di redenzione.

Indice dei contenuti

Chi era Grazia Deledda: una biografia

Nata a Nuoro nel 1871 in una famiglia benestante, Grazia Deledda ricevette un’istruzione formale limitata, come consuetudine per le donne dell’epoca. La sua straordinaria formazione fu da autodidatta, alimentata da una curiosità insaziabile e da letture eterogenee che spaziavano dai romanzieri russi alla letteratura popolare. Nel 1900 sposò Palmiro Madesani, un funzionario statale che divenne il suo devoto agente e la incoraggiò a trasferirsi a Roma. Contrariamente a una diffusa leggenda, il loro fu un matrimonio solido e duraturo, e il trasferimento nella capitale segnò l’inizio della sua piena affermazione professionale, non un periodo di isolamento.

Il suo talento le valse un successo crescente, culminato nel 1926 con il Premio Nobel per la letteratura. La motivazione ufficiale, come si legge sul sito della Fondazione Nobel, le fu conferito “per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano”.

Lo stile unico di Grazia Deledda: tra verismo e decadentismo

La critica, come sottolineato da Natalino Sapegno, ha spesso collocato Grazia Deledda in bilico tra Verismo e Decadentismo. Se da un lato la sua narrativa è profondamente legata alla Sardegna, descrivendone con realismo paesaggi e tradizioni, dall’altro la sua attenzione è rivolta all’indagine psicologica dei personaggi e al loro tormento interiore.

| Deledda: tra Verismo e Decadentismo | Elementi presenti nella sua opera |

|---|---|

| Elementi veristi | L’ambientazione regionale (la Sardegna), la descrizione di ambienti rurali e primitivi, l’attenzione alle dinamiche sociali delle piccole comunità. |

| Elementi decadenti | L’intensa analisi psicologica, l’esplorazione di passioni morbose, il senso del peccato e del fato, il lirismo con cui descrive la natura come forza primordiale. |

Più che aderire a una corrente, Deledda creò una sintesi personalissima, un “Verismo spirituale” in cui la realtà oggettiva diventa lo scenario di un dramma interiore. Le tematiche centrali della sua opera, come evidenziato dall’enciclopedia Treccani, sono il conflitto tra desiderio e dovere, il senso ineluttabile della colpa e la disperata ricerca di un castigo che porti alla redenzione.

Le opere principali: da “Canne al vento” a “Cosima”

- Elias Portolu (1903): La storia di un ex carcerato tormentato dalla passione per la moglie di suo fratello. Un potente dramma sul peccato e sulla ricerca di espiazione attraverso la via religiosa.

- Canne al vento (1913): Considerato il suo capolavoro, narra le vicende delle sorelle Pintor, nobili decadute che vivono in un mondo arcaico governato da antiche credenze. I personaggi sono come “canne al vento”, in balia di una forza superiore, il fato, che determina i loro destini.

- La madre (1920): Un’intensa analisi del conflitto di un giovane prete, diviso tra il suo voto di castità e l’amore per una donna, e del dramma di sua madre, che incarna la legge morale e la sofferenza.

- Cosima (1937, postumo): Romanzo autobiografico che ripercorre la sua infanzia e giovinezza a Nuoro. Offre una preziosa chiave di lettura per comprendere la sua formazione intellettuale e il desiderio di evasione da un mondo che sentiva troppo stretto.

Leggere Grazia Deledda significa immergersi in una Sardegna mitica e universale, un luogo dell’anima dove si combattono le battaglie eterne dell’essere umano.

Immagine: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 27/09/2025